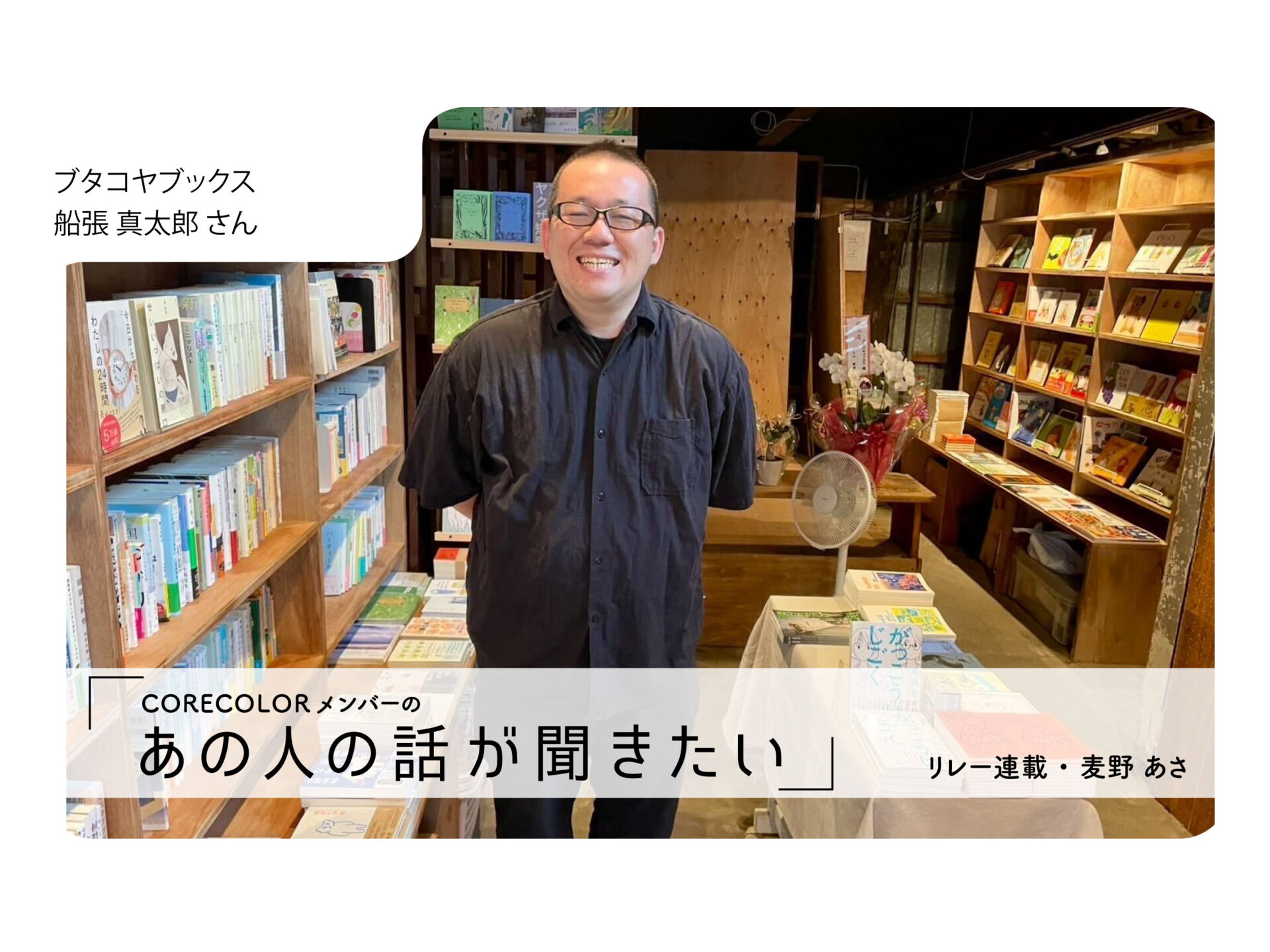

悲しみを光に変える物語の力『栄光のバックホーム』作家・脚本家/中井由梨子

28歳という若さで脳腫瘍で亡くなった、元阪神タイガース・横田慎太郎さん。

手術の後遺症で視力が戻らず、ボールがほとんど見えない状態で臨んだ引退試合。その試合で放った“奇跡のバックホーム”は、今も多くの人の胸に刻まれている。引退後は、『奇跡のバックホーム』という自伝も出版し、同じように病気で苦しむ人たちに向けて自らの復活の体験を語る講演活動を続けていた。

その慎太郎さんの生涯を、母の目を通して描いたのが作家・脚本家の中井由梨子さんの小説『栄光のバックホーム』だ。今年、映画化された。

中井さんは、前作『20歳のソウル』でも、20歳でがんに倒れた青年の実話を小説にしている。どちらも闘病と向き合った若者の物語だが、読後に残るのは悲しみではなく、光と希望。

ひとりの人生をどのようにして誰かの“光”として届けるのか。

取材相手の心に深く入り込む取材、「言葉を降ろす」という独自の執筆手法、そして、舞台で培った構成力。「同じ景色を見ようとすることが、取材相手、そして読む人の救いにつながる」と語る中井さんに創作の核心を聞いた。

聞き手/市橋 かほる

一緒の景色を見て言葉を降ろす「情熱一致」

──『栄光のバックホーム』は、なぜ、母の視点で書こうと思われたのですか。

中井:もともとは、慎太郎さんの自伝『奇跡のバックホーム』をもとに映画化する話があり、私は脚本を担当する予定でした。

ところが、取材を進めるうちに、制作チームの誰もが同じことを感じはじめたんです。

「慎太郎さんの物語は、母・まなみさんの視点を抜きにしては語れない」と。

まなみさんは、闘病中の息子を一番近くで支え続けてきた人。慎太郎さんの強さや優しさの源は、母の言葉や祈りのようなまなざしにあるのでは。私もそう強く感じていました。

そこで、母から見た慎太郎さんのもう一つの物語を本にしよう、そしてそこには『奇跡のバックホーム』の後の人生も含めよう、ということになったんです。それが小説『栄光のバックホーム』です。

映画は最終的にこの2冊の世界をひとつに融合させた形になりました。

──小説では、母の息子への強い愛情や2人の絆がよく伝わってきました。

中井:初めてお2人と会話したのは、オンライン取材です。私はこの親子の醸し出す雰囲気に、すっかりハマってしまいました。

画面越しにいたのは、姿勢を正して律儀に挨拶を繰り返す、まるで高校球児のような青年。とにかく真面目で几帳面。でも、話をしてみると、ほんわりとしたひょうきんな人なんですよね、慎太郎さんって。ところが、会話は一問一答のように短く終わってしまう。「あら、どうしようかしら」と思っていたら、隣にいたまなみさんが、お話し上手で、情緒豊かに慎太郎さんの“行間”を次々と補ってくれるんです。

そのやりとりが、まるでボケとツッコミのようで。明るくて、息がぴったりで、笑いが絶えない。「この空気感をどうにかして物語に残したい」と思いました。

──家族のほっこりするエピソードも多く登場しますね。

中井:お父さんの真之さんもお姉さんの真子さんも、とにかくご家族全員が面白いんですよ。

たとえば、慎太郎さんが病室でお姉さんに向かって突然、「お久しぶりです、陽川さん」と言ったとき。陽川さんというのは阪神タイガースの先輩選手・陽川尚将さんのことで、体格も立派な方。どうみても違うのに、真顔で言われ続けて、お姉さんはブチ切れ。それをご両親は「また慎太郎のボケが始まった」とツッコミを入れる。

慎太郎さんの登場曲だった、ゆずの「栄光の架け橋」。リーダーの北川悠仁さんから激励動画が届いたときは、ご両親の方が大興奮。今度は慎太郎さんがツッコミを入れる。

さらに、ホスピスの主治医の先生が眠っている慎太郎さんに向かって大声でエールを送ったとき。お父さんは感動して泣くんですが、まなみさんはあまりに突飛な行動に、「笑いが止まらなかった」と話してくれました。

病室ではそんな家族の掛け合いが続いていた。深刻なときでも、この家族は笑いを忘れない。ユーモアがどれほど癒しになるかを何度も教えてもらいました。だから、執筆のときもこの家族の面白さをたくさん見つけてやろうって思っていました。

──具体的にどのように取材や執筆を進めていかれたのですか。

中井:向かい合って質問をするような取材は、あまりしていません。慎太郎さんとまなみさんとできるだけ同じ時間を過ごして、同じ風景を一緒に見るようにしてたんです。

お茶を飲みながら同じものを眺めて、「あのときはね」「そういえばね」って何時間でもあれこれ語り合う感じで。これまで見てきた景色を一緒にたどらせてもらうような時間でしたね。

そんな関係が自然にできてくると、「この人ならきっとこう感じるだろうな」という心の動きが見えてくるんです。取材では、情報というより、インスピレーションを受け取りたくて。そのほうが、言葉が降りてくるので。

──言葉が降りてくる、とは?

中井:「まなみさんが話しているように書く」のではなく、「心の内から聞こえてくるまなみさんの声を書く」という感覚です。

以前、ライターとして本に関わったとき、著者の方が、私の文章を読んで、「これは僕だ。情熱が一致している」と言ってくれたことがありました。この“情熱一致”という言葉が、私と取材相手とのあり方を、言い当てている気がします。

──”情熱一致”のようなことは、すぐにできるものなのですか。

中井:できるときは自然とできます。でも、『栄光のバックホーム』ではなかなかできなくて、ぐるぐるぐるぐる、迷い続けました。慎太郎さんがホスピスへ入られ、残された時間は少ないかもしれないことがわかったときも、どうしても書き出すことができなくて。時間だけが過ぎて、慎太郎さんの訃報が届いてしまいました。

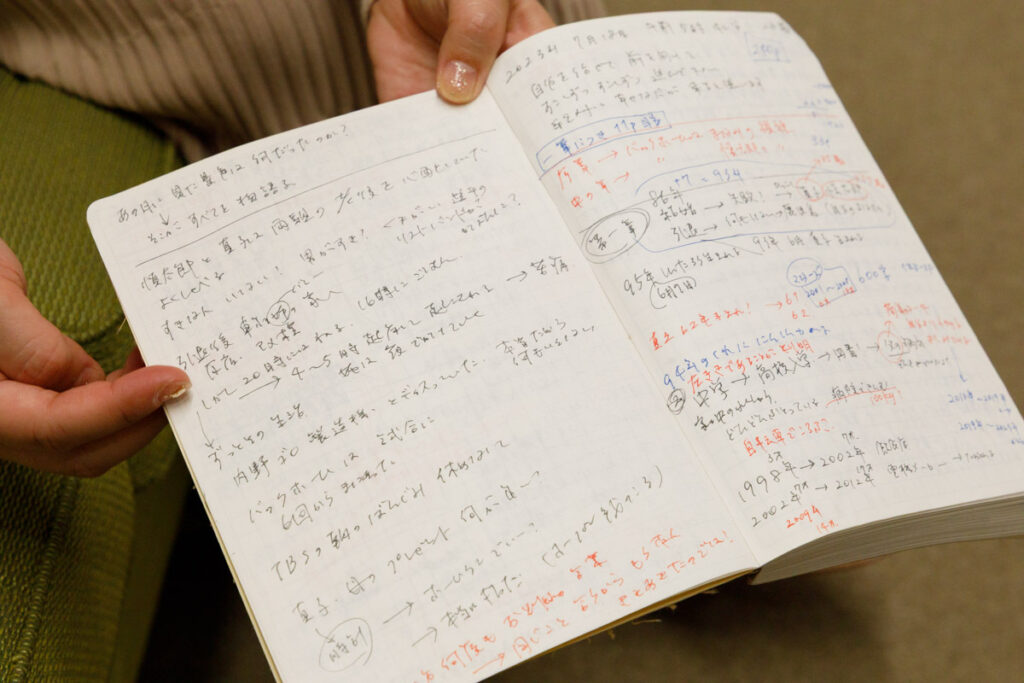

これが当時のノートです。

──手書きでびっしりですね。

中井:文章を書き出すまではすべて手書きなんです。構成を書いては修正し、また書き直す、を繰り返していますね。

慎太郎さんが亡くなって1カ月も経っていないのに、まなみさんは取材を受けてくれた。でも、まなみさんの想いがあふれていて、やっぱり何から書き始めたらいいのかわからない。

そんなとき、ノートに書き散らしていたあるフレーズに目が留まったんです。

「慎太郎の人生は、充実した良い人生だった」

「十分だったと拍手してやって!」

──悲しみの中でも、前を向ける言葉ですね。

中井:実際、まなみさんが私に話してくれたことは、「慎太郎が亡くなって“残念だったね”と言われるのがつらい」ということでした。自分を責めてしまうんだと。

そうではなくて本当は、「最高の人生だったよ!」「すごかったね!」「よくやったね!」そう言って、慎太郎さんのことを丸ごと認めてほしかったのではないか。

そのことに気づいたとき、詩が降りてきたんです。

「瞬く満天の星に帰っていくことができるなら

なぜあなたを引き止めようか

この世の苦しみから逃れられるなら

なぜこの別れを悲しもうか(略)」

小説の冒頭に置くことになった詩です。そこからは、まなみさんとまさに“情熱一致”になった気がします。迷っていたのが嘘のように、どんどん言葉が降りてきて、必死でパソコンに打ち込みました。そして、あとがきを「横田慎太郎さんの人生に、拍手喝采を!!」という言葉で締めくくりました。

気づけば、執筆期間はわずか一週間でした。

──すごい。

中井:『栄光のバックホーム』が出版されたあと、まなみさんから「毎日読んでいるんですよ」と連絡をいただきました。「え、毎日ですか?」と尋ねると、「ええ、毎日。午前中いっぱいかけて」と。思わず、「まあ」と笑い合いました。

毎朝、冒頭の詩から読み、最後の「拍手喝采を」という言葉を確認してページを閉じる。

それが日課になっていたそうです。その時間は、慎太郎さんとまなみさんの2人の人生を肯定する時間にもなっていたのだと思います。それだけでこの小説を書いてよかったと思えました。

読者を離さない疾走感の作り方

──この本を手に取ったとき、私も気づけば最後まで一気に読んでいました。

中井:『栄光のバックホーム』に限らず、“一晩で読み切れる本”にすることは、意識しています。読んでいて「次はどうなる?」「次は?」と、思わず息をのむような瞬間が続いていく。そんな疾走感を大切にしているんです。

──疾走感ですか。そのためにはどんな工夫をされているのですか。

中井:章と章の“間の取り方”です。

たとえば、第一章では、最後の数行に仕掛けを入れています。

「二番センター、横田慎太郎!」

スタジアムでコールされた瞬間の輝かしい栄光と同じく、悪夢のようなこの先の旅路も、息子の人生の一部であることを受け入れるしか、救われる方法はありません。

スタジアムで名前がコールされ、希望にあふれる一歩を踏み出した慎太郎さん。読者が今後の展開に期待を膨らましたところで、”悪夢のようなこの先の旅路も” “救われる方法はありません”と入れる。

すると、「え、なに?」「どういうこと?」と、思わず次のページに手が伸びる。すると、次の章の冒頭に、「あの日を、忘れません」という言葉が飛び込んでくる。一気に核心に引きこむんです。読者の皆さんに「続きは、明日にしよう」とはさせたくない。

──構成をしっかり組み立てているというわけですね。

中井:これはもう癖みたいになっているんです。舞台づくりの現場でもずっとやってきたことなので。

舞台では通常、場面転換するときに「暗転」といって照明を落として区切りを入れることが多いんです。でも、私はあえて暗転を入れない方法を貫いてきました。

暗転が入ると、観客は「ふう」とひといきついてしまうでしょ。その瞬間、ふっと現実に戻ってしまうんです。携帯を見たくなるかもしれない。そうなると、作品の世界観から離れてしまう。それは嫌なので、ノンストップで観客を舞台にとどめるために、同じような工夫をしていたんです。

──心に残るセリフがたくさん出てくるのも印象的でした。

中井:セリフが心に残ったとよく言っていただきます。ひとつの物語の中に、ピンとくるセリフをたくさんちりばめるようにしています。どれが響くかは、受け取る人それぞれ。でも、必ずひとつは「これは自分の宝物だ」と思える言葉に出会ってほしい。そして見つけたら何回もそのセリフを思い出してほしい。そんな思いで、意識してセリフを散らしているんです。

──特に思い入れのあるセリフはありますか。

中井:引退して1度目の再発のとき、慎太郎さんは治療を続けたくないと言ったことがあったそうです。そのときまなみさんは、「慎太郎に“最後の港で一緒に降りよう”って言ったんです」と話してくれました。

この言葉が発せられるまでに、どれほどの迷いや痛み、母としての覚悟があったのか。

私は、このセリフに至るまでの長い道のりを逆算して、セリフやシーンを描きました。

小説にするということは、事実を並べるだけではなく、読み手の心の奥に届くよう脚色をすること。それが読んだ人の中で腑に落ちたら、記憶に残る物語につながっていくのだと思っています。

──もともと脚本家として活躍されていましたが、小説を書くことは脚本を書くことと近いのでしょうか。

中井:脚本の経験は生かされていると思います。

脚本には「ト書き」といって、シーンを説明する部分があります。通常は、「町」「部屋」といった最小限の指示を書くだけでいいのですが、私は「薄暗い部屋で、男性が一人佇んでいる」といった具合に書いていました。

実は以前、大活躍されている脚本家の方の脚本を見せてもらったことがありました。そこに書かれていたト書きは、まるで文学だったんです。美しいうえに、ドラマチック。

衝撃を受けました。

その経験があって、映像の質感まで伝わるように書くことにこだわるようになったんです。

──小説に書かれた“奇跡のバックホーム”の場面も心をつかまれました。

中井:まなみさんから聞いたのですが、慎太郎さんがこんなことを言っていたそうです。「センターについたとき、グラウンドが輝いて見えたんだ。ボールを受けるときも自分だけじゃない力で前へ押してもらったようだった。でも、その感覚を自著の中でうまく伝えきれなかった」。そう、悔しそうに話していたと。

プロ野球選手になるために、1分1秒も無駄にせず努力を積み重ね、ようやく夢の舞台に立った矢先に襲った大病。そこから2年間、決死の覚悟で這い上がってきたものの、視力は戻らず、選手でいることを断念せざるを得なかった。それでも仲間が用意してくれたグラウンドに戻ってこれた。

慎太郎さんが見た景色、感じた光は、きっとダイヤモンドダストのようにキラキラとしていたに違いないんです。だから、この場面は、一言一言に光を込めて書いているんですよ。

──書くことはもともと好きだったんでしょうか。

中井:書くことというより、本やドラマが幼いころから好きでしたね。

小学校5年生ごろから中学生にかけて、特に『椿姫』が大好きで何度も読んでいました。他にも『レ・ミゼラブル』『赤毛のアン』『モモ』とか、ドラマやミュージカルなら『大草原の小さな家』や『サウンド・オブ・ミュージック』など。欧米作品の翻訳ばかりですが、これらのセリフを全部覚えてしまっているほどでした。

おそらくこの頃に大量にインプットした言葉が、書く“下地”になっているのだと思います。だから「光がたゆたう」とか「慮る(おもんばかる)」といった、普段の会話では使わない言葉が自然と出てくる。

──映画化の話もお伺いしたいと思います。小説から映画にするときに脚本で意識したことはどんなことですか。

中井:小説は“母子の物語”として描きましたが、映画の脚本では、阪神タイガースの選手をはじめとする仲間との絆を意識しました。横田さんを中心に、周りにたくさんの人物を登場させ、それぞれが成長していく”群像劇”として描きたかったんです。

特にこだわったのは、復帰に向けて土屋トレーナーと取り組んだリハビリの2年間です。

実は自伝でも小説でも、この期間についてはそれほど詳しく語られていません。

晩年、慎太郎さんは、ホスピスのことを阪神の選手寮「虎風荘」だと思っていたそうですが、それはきっと虎風荘が彼にとって最高の場所だったから。虎風荘での時間は、楽しい時間だけではなく、苦しいリハビリの時間もありました。でも、復帰するという目標があったからこそ“奇跡のバックホーム”が生まれている。この期間のことは丁寧にしっかりと描きたいと思いました。

中井:また、選手時代にともに切磋琢磨した北條史也選手とのシーンを加えています。

「僕はやりたいことがいっぱいあるのに動けない。でもあなたは動けますよね。グラウンドにも立っていますよね。だから野球をしてください」。北條選手は、慎太郎さんからこんなメッセージを受け取ったと思いました。

慎太郎さんは講演会では、どんな苦境でも前へ進めますよとよく言っていました。だから私は、彼のコアなメッセージは「一歩前に」だと思っていたんです。

でも最近、その前段階の部分、「今あなたはちゃんと、ここにいますよ、大丈夫ですよ」という想いの方が本当に伝えたかったことに近いのではないかと感じるようになりました。

私が取材を始めたのは3年前。もう少し私自身が成熟していたら、もっとちゃんと聞けていたかもしれません。「何度も苦しみの果てまで行って、そのたびに何を見てきたのですか。その景色を私にも教えてもらえませんか」と。

いまとなっては、答えはわかりません。でも、映画の中で、私なりの解釈でその景色のかけらを伝えられたのではないかと思っています。

取材の奥にある「人を救いたい」という願い

──中井さんは、若くして命を失った若者の小説を続けて書かれています。なにかきっかけがあったのでしょうか。

中井:『20歳のソウル』のときは、一つの新聞記事がきっかけでした。

市立船橋高校吹奏楽部でトロンボーンを担当し、野球部の応援曲「市船soul」を作曲した浅野大義(たいぎ)君のことが書かれていたんです。がんのため20歳で亡くなった彼の葬儀には164人もの吹奏楽部OBらが集まり、応援曲を演奏したというのです。

「この子はいったいどんな生き方をしたの」と、衝撃を受けました。

有名人ではない、ごく普通の男の子なんですよ。でも、これだけ多くの人が悲しみ、行動を起こした。きっと、人を魅了するキラキラした人生だったに違いない。

彼のことを知りたい。

そう思って、全くつてもなく、小説も書いたことがないのに、吹奏楽部の顧問の先生のもとに飛び込んだのです。

「大義君のことをもっと教えてください」と。

──すごい行動力ですね。なぜ、そこまで?

中井:そのころ、私自身が自分の人生に行き詰っていたんです。

好きで入った舞台の世界でしたが、40歳手前になっても、アルバイトと掛け持ちの暮らし。「もっと成功するはずだったのに」「こんなはずじゃないのに」「もう舞台なんて嫌だ、やめてやる」と、自暴自棄になっていました。

でも、大義君の生き方を知ったら、私は変われるんじゃないか。彼が何か答えを教えてくれるんじゃないかって、なぜかそう思ったんです。

結果的に、『20歳のソウル』として彼の生きた軌跡を形にし、世の中に届けることができた。

そこから私の人生も大きく動き出しました。「人を救う」。そんな作品を作ろうと覚悟できたんです。

──人を救う?

中井:大義君のお母さんは、周囲の人が気を使って彼の話題を避けるのが悲しかったそうです。そんなときに「大義くんってどんな子だったんですか」と、私が現れた。そして、「大義はね」「大義はね」と話すと、すごく嬉しそうに聞いている。その時間はすごく幸せだった、それで救われた、と教えてくれました。

そして、「一緒に見てほしいものがある」と言われたのが、大義君の葬儀の録画でした。

葬儀の映像はつらい記憶も呼び起こすかもしれません。でも「一緒に見る」ということでお母さんの気持ちの浄化にもなったのではないかと思います。その相手に、私がなれた。

「私はお母さんの心を救えたのかもしれない」。

小説を書けたことよりも、そのことが何より私にとって喜びに思えました。

『栄光のバックホーム』で、まなみさんが毎朝小説を読んでくれていると聞いたとき、「ああ、まなみさんを救えたかもしれない」と思いました。

なかなか共感してもらいにくいかもしれないのですが、取材中も「この人を救いたい」と思って話を聞いているんです。もちろん、書くためという目的はあります。けれど、その人の力に少しでもなりたい。一緒に時間を過ごし、一緒の景色を見ること。それ自体が、“救い”になると思っています。

──どんな人に中井さんの作品に出会ってほしいですか。

中井:人生に行き詰まっていたり、真っ暗なトンネルの中にいるように感じている人。そんな、いま悩み苦しんでる人に届いたらいいなと思っています。その中には、がんサバイバーの方や、病気や後遺症と闘っている人、そのご家族や友人もいると思います。

そしてもし、この作品に出会ったなら、その理由が必ずあります。なぜなら、求めない限り出会わないからです。「本を手に取った」「映画館に足を運んだ」「慎太郎さんのことを知りたいと思った」。その時点で、その人は「元気になりたい」「人生を続けたい」という希望を持っている。あるいは、そうなれる可能性を持っているということ。

だから作品と出会ったことを証拠にして、光や希望を手繰り寄せてほしいと思っています。(了)

中井由梨子(なかい・ゆりこ)

1977年兵庫県生まれ。作家・劇作家・演出家・演技指導講師。30歳で東京に拠点を移し、「劇団中井組」「モザイク東京」「東京モザイク」など複数のユニットを主宰しながら、映画脚本も手掛ける。2022年に出版された幻冬舎文庫『20歳のソウル』は10万部を越えるベストセラーに。同年に映画化され、脚本を担当。2023年には『栄光のバックホーム』(幻冬舎)を出版。2025年に同作が映画化され、こちらでも脚本を手掛けている。

映画『栄光のバックホーム』公式サイト(2025年11月28日より公開)

https://gaga.ne.jp/eikounobackhome/