58年越しの無罪判決、22年越しの映画化。唯一無二の映像はなぜ撮影できたのか。『拳と祈り —袴田巖の生涯—』笠井千晶監督

20年以上にわたり一つの事件を追い続けたドキュメンタリー映画監督がいる。『拳と祈り —袴田巖の生涯—』(以下、『拳と祈り』)の監督、笠井千晶さんだ。戦後最大の冤罪事件の一つとされる袴田事件を扱った『拳と祈り』は、2024年9月に再審無罪となった元死刑囚・袴田巖さんの半生を追った映画で、無罪判決が出た翌月に劇場公開された。

テレビ局の報道記者だった2002年に袴田さんの姉・秀子さんのもとを訪れて以降、取材を続けてきた笠井さん。2014年、再審開始が決定し47年7ヶ月ぶりに袴田さんが釈放された時、袴田さんを乗せて拘置所を出る車に同乗し、その歴史的な瞬間を撮影した。

その後、笠井さんはテレビ局を退職して独立。貯金が底をつきそうになりながらも、自分が撮るべき物語を追い続けた。なぜそこまでして撮り続けることができるのか。「人」に寄り添い、その物語を丁寧に紡ぎ出す笠井さんに話を聞いた。

聞き手/神宮寺 香織

編集/佐藤 友美

会社にも隠し通した想定外のスクープ映像

——映画は、再審開始が決定して釈放された直後の袴田さんのシーンで始まりますよね。47年7ヶ月ぶりに拘置所を出た後の車内でのやりとり、ホテルの部屋での会話までが映っていました。なぜこのような貴重な映像が撮れたのでしょうか。

笠井:実はこの映像が撮れたことは、まったくの想定外でした。その日の朝、私は袴田さんのお姉さんの秀子さんや支援者の方々と一緒に静岡地裁にいました。静岡地裁で再審開始の決定が出て死刑と拘置の執行が停止されることになり、秀子さんと弁護士さんと三人で袴田さんのいる東京拘置所に新幹線で向かいました。当時私は中京テレビに勤めていましたが、秀子さんとは長年のつきあいがあり親しくしていただいていたので、仕事ではなく個人的な付き添いとして同行したんです。

拘置所前には報道陣が殺到し、テレビ、新聞、ありとあらゆるメディアが袴田さん釈放の様子を伝えていました。秀子さんも私も当日すぐに釈放されるとは思っていなかったので車は用意しておらず、秀子さんの密着取材をしていたある在京キー局の車に拘置所を出た袴田さんを乗せてもらったんです。そこに秀子さんと弁護士さん、そして私も同乗できることになりました。当然その局はその様子を撮影し、夜の番組で独占映像として大々的に放送しましたが、私のことは秀子さんの支援者だと思っていたようです。私がカメラを回しても、何も言いませんでした。まさか、テレビ局の人間が一緒に乗ってきたとは思ってもいなかったのでしょうね。

——スクープ映像ですよね。中京テレビでも放送したのでしょうか。

笠井:中京テレビが所属する日本テレビ系列でも、もちろん袴田さんの釈放を大きく報道しました。ですが、実は私が車内の映像を撮ったことは会社には言わなかったんです。その日は休日で、私がそこにいることを会社の人は誰も知らなかったはずです。

——なぜ内緒に?

笠井:いつか、自分の作品として責任を持って世に出したいと思ったからです。

車を出してくれた局の番組で放送された後、「どうしてあの局だけが移動中の映像を撮れたんだ」と他のマスコミの間で大騒ぎになりました。それくらい、各社が欲していた映像だったんです。もし私も撮っていたことを自分の会社に報告すれば、センセーショナルなニュースとして消費されてしまうかもしれない。でも、私はこの一場面だけを取り上げるのではなく、たとえばドキュメンタリーのような形で、しっかりと背景やストーリーも含めて伝えられるような形で残したいと思ったんです。「残さなければいけない」という使命のような感覚に近いかもしれません。

——袴田事件を取材することになったきっかけは何だったのでしょうか。

笠井:新卒で入社した静岡放送で駆け出しの報道記者だった2002年、静岡県警の記者クラブで袴田さんの支援者の方が配っていたパンフレットを目にしました。そこには、袴田さんが獄中から家族に送った手紙が掲載されていました。並んでいたのは、家族を見舞う素朴で優しい言葉。一家四人の強盗殺人という凶悪事件を起こしたとされる死刑囚のイメージとはかけ離れた、私たちと変わらない人間らしさが感じられました。手紙の実物を見てみたいと思い、秀子さんに連絡をとって取材をさせていただくことになったのです。

浜松のご自宅を訪ねた当時、袴田さんの事件は世の中から忘れられていて、取材をする人はほとんどいない状況のようでした。ましてや秀子さんを訪ねて行ってまで話を聞きたいという人はいなくて。私が訪ねて行ったら、女性だということもあって心を許していただけたようです。

最初にお会いしてから1ヶ月半後、会社の人事異動で静岡本社から浜松支局に異動になることが決まったんです。浜松に引っ越すことになるので、そのことを秀子さんに報告したら、数日後に私がいる記者クラブに電話がありました。「私が持っているマンションの部屋が浜松にあるから、あなたそこに入らない?」と声をかけていただいたんです。

それまで2、3回しかお会いしていませんでしたが、信頼できそうだと思っていただけたのかなと。結局、そのお部屋に入居させていただくことになって。秀子さんのご自宅も近所だったので、家賃を持って行ったり駐車場をお借りしたりして、個人的に行き来するようになりました。

2014年の袴田さんの釈放後は取材希望の人が入れ替わり立ち替わりお二人を訪ねてくるようになりましたが、私は誰も来なかった時に訪ねて行ったからこそ、信頼していただけたのかなと思っています。20年以上のお付き合いになりました。今では「笠井さんは娘みたいなものだから」と言ってくださるほどです。

そのような秀子さんとの関係性があったからこそ、先ほどのスクープ映像も、大切に編集して世に出したいと思ったのかもしれません。

——2024年9月、ついに袴田さんの無罪判決が出ます。『拳と祈り』が劇場公開されたのは、そのわずか3週間後でした。すごいスピードでしたね。

笠井:無罪判決が出て、その時の袴田さんと秀子さんの姿をカメラに収め、映画のラストに組み込みました。映画館に納品したのは劇場公開の1週間前。通常では考えられないスケジュールでしたね。

実は、無罪判決のシーンが入らないバージョンのものは1年前には完成していたんです。でも、やり直しの裁判が決まり、無罪判決が出ることがほぼ確実視されるようになったので、秀子さんと相談して「ここまで来たら、無罪判決まで入れたいね」と、公開を延ばしたんですよ。

おかげで、袴田さんが逮捕されてから58年越しの再審無罪判決という大きな節目にぴったりと重なる形で『拳と祈り』を完成させ、公開することができました。

——先ほど、「自分の作品として世に出したいと思った」とおっしゃっていましたが、まさにその作品が完成したわけですね。

笠井:「無罪判決=映画の完成」だったので、作品が完成した達成感より、無罪判決が出たことに対する感慨の方が大きかったというのが正直なところです。

無罪判決が出た瞬間は、信じられない気持ちでした。「そんな日が来ると思っていなかった」というと語弊がありますが、それほど奇跡のような出来事でした。

確定死刑囚とは、家族と弁護士以外の第三者は面会も文通もできません。だから私にとって袴田さんは、長年「会いたくても絶対に会えない、姿を見ることも声を聞くこともできない人」でした。それでもその人のことを世の中に伝えたいという思いで、長年追いかけていたんです。

そんな袴田さんがある日突然戻ってきて、私はその人と同じ空間で過ごし、姿を撮影している。それだけでも奇跡なのですが、さらにそこから10年経って無罪判決が出るというまるでドラマのような劇的な物語となり、それを私が映画に撮って劇場公開にまでこぎつけた。自分で成し遂げたというよりは、与えられた使命を全うした感覚ですが、この仕事をしている人間としてこれほど幸せなことはありませんでした。

深刻なことを深刻に言うだけでは伝わらない

——なぜこれだけ長く取材を続けられたのでしょうか。

笠井:事件を世に伝えなければならないという使命感もありましたが、何よりも秀子さんが魅力的だったからだと思います。悲しい出来事が身に降りかかった人だけれど、それを超えた明るさや清々しさがあるんです。「私は絶対に後ろを振り返らない。前だけを見ている」と語る、本当に太陽みたいな、明るくて強い人なんです。

今秀子さんは92歳ですが、どんどん若返っているように感じます。それはもちろん弟の巖さんの無実を信じて働きかけてきた結果が伴ってきたということが一番大きいと思います。でも、80歳まで報われなかった人生で、81歳で弟さんが帰ってきてからこの10年間、どんどん明るく元気になっていく姿を見ていると、人間の可能性を感じさせられます。

こうした出来事に巻き込まれた当事者の人なら、もっと辛さを訴えてもいいはずだし、みんな耳を傾けてくれるでしょう。でも、あえてそうせずに、自分にできることを日々続けながら前だけを向いている。そんな秀子さんと巖さんをずっと見守りたいと思ったことが、20年以上取材を続けてきたモチベーションかもしれません。「こんな事件が起きてもなお、人は強く前を向いて生きられる」という感動を、多くの人と共有したかったんです。

——映画では、袴田さん釈放後のご姉弟での生活の様子も描かれています。袴田さんが不可解な行動をとっていても、秀子さんは朗らかに笑いながら「巖のしたいようにさせておく」と話されていたのが印象的でした。

笠井:巖さんは、長年の勾留により「拘禁反応」と呼ばれる精神的に正常ではない状態だと診断されています。そのため、私たちには理解できない言動をとることも多いのですが、秀子さんは「巖に効く薬は自由しかない」と言って、巖さんのやりたいことを大らかに受け止めているんですよね。お二人の掛け合いやちょっとしたやりとりが何とも微笑ましく、ユーモアがあって。

私は社会人になってからニューヨークに留学したことがあります。そこでドキュメンタリー制作を学んだ時に「ドキュメンタリーに欠かせない要素はユーモアである」と教わって、目から鱗が落ちました。日本で報道番組を作っていた頃は、社会的な問題を「こんなに大事なことがある」とそのまま伝えることが正しいと思っていました。でも、人を描くドキュメンタリーでは、ただ深刻なことを深刻な表情で言っているだけでは伝わらないメッセージがあると知りました。

人間の本当の強さや豊かさは、ユーモアに現れるように感じます。死刑が確定している弟とそのお姉さんであり、さらに二人とも80代、90代の高齢者ですが、そんな状況下でも明るく微笑ましく、見てる方が笑ってしまうような日々を暮らすその姿は本当にかけがえがないものだと感じます。

映画でも、そこが一番の肝だと思って描いています。観てくださる方には「笑っていいんだよ」と伝えたいですが、笑うなんて不謹慎だと思って自制される方も多くて。

——私が観た時は、映画館で笑いが起きていました。

笠井:起きていましたか! それを聞けてよかったです。「二人のファンになった」というコメントをもらったこともあって、すごく嬉しかったです。映画を観た方が、もし自分の身に何か辛いことがあっても、お二人の姿を見て「これだけ大変な境遇の人がこんなに明るく生きてるのに、これしきのことで」と、明日を生きる活力にしてくれたらいいなと。そう思ってこの映画を作っています。

受け取り方を観る人に委ねる。映画だからこそできる表現

——テレビと映画の違いはどんなところにありますか?

笠井:テレビで放送するドキュメンタリー番組では、ナレーションを入れて話を進行する作り方をしていました。しかし同じドキュメンタリーでも、映画ではナレーションを入れないことが一般的です。たとえば『拳と祈り』では秀子さんの言葉を軸に、そこに巖さんとの生活の場面や他の関係者の方の言葉を入れて構成していきました。

ただ、この手法はテレビの手法よりずっと難しいんです。自分でナレーションを書くのであればいかようにも調整できますが、ナレーションのない映像では、登場する人たちのいい言葉が撮れていないと作品として成立しません。ナレーションをつけずに作ることは、私にとっては大きな挑戦でした。でも、テレビではできなかったことをやりたいと思って取り組みました。

——テレビではできなかったこととは?

笠井:私が考えるテレビでの正解は、誰にでも一律で同じ情報が伝わること。観てわかりにくいものを作ってしまってはダメなのです。こうとしか受け取りようがないことを、よりわかりやすく瞬時に理解させるための表現が求められます。

一方で、あえて説明をし過ぎず、観る人がどう受け取ってもいいのが映画。観る人の知識や経験、世代によって、その映画の一番心に刺さるところが全然違っていたり、同じ場面を観てもまったく違う受け取り方をしたり、そういう幅がある表現を私はしたかったんです。「頭で理解してもらう」のではなくて、「観て心で感じてもらう」表現。それがテレビではできなかったことですね。

——登場人物の「いい言葉」を引き出すために、心がけていることはありますか。

笠井:話を聞かせてくれる方の気持ちを何よりも優先し、誠実に接することですね。自分が表現したいものに合わせた取材をしたり、都合のよい部分だけを取り出してストーリーを作ったりせず、取材相手の方に「伝えてもらってよかった」と思ってもらえるものにすることを最優先に考えています。そうでなければ、私にとっては伝えること自体の意味がなくなってしまうと思うのです。

そのためには、まずはその方自身が本当に思っていることを丁寧に聞くこと、そして語ってくださった方にとって違和感がない伝え方をすることを心がけています。もちろん、観る人の心に響くように表現を工夫することはありますが、語っていただいた内容を損なわないように気をつけています。取材期間が長くなると緊張感が薄れていき、相手よりも自分の表現を優先してしまいがちになるので、特に注意しています。

言いたくない話や、見せたくない場面もあるかもしれません。でも、長い時間をかけて信頼関係を築くことで、「笠井さんになら託してもいい」と、誰にも打ち明けていない思いを聞かせていただけることがあります。

一方で、一線を引くことにも気をつけています。相手の心に寄り添うけれど、友達のような関係には決してならない。私はあくまで第三者である取材者なので、取材相手のことを「わかった」と言うのは傲慢なこと。「わからない」という前提で、敬意を持って接することを心がけています。いざとなったら頼りたいと思ってもらえるくらい近い存在になりつつも、同時に距離を保つという感じでしょうか。

——映画からも、そんな関係性が伝わってきました。

笠井:巖さんも、私のことを「秀子さんの大事な人」と認識してくれているようです。お二人とも、私がカメラを回していても、まったく意識していないように感じます。そういう時に見せる自然な表情や言葉を私は映像で掬い取りたいと思っています。

巖さんが釈放された日、都内のホテルでご姉弟が枕を並べる姿を撮影させていただきました。その場に立ち会えたのは、私が「一緒に泊まらせてください」と頼んだからではなく、「笠井さんも同じ部屋に泊まりゃあいいよ」と秀子さんが言ってくださったから。関係性を大切にし、それに応えていただけた時に、唯一無二の瞬間が撮れるのです。

丁寧に関係性を築くことが、結果的に他の誰にも撮れない映像を撮ることにつながるのではないかと考えています。

アウシュビッツでかいだ死の匂い。「自分の目で見て、伝えたい」

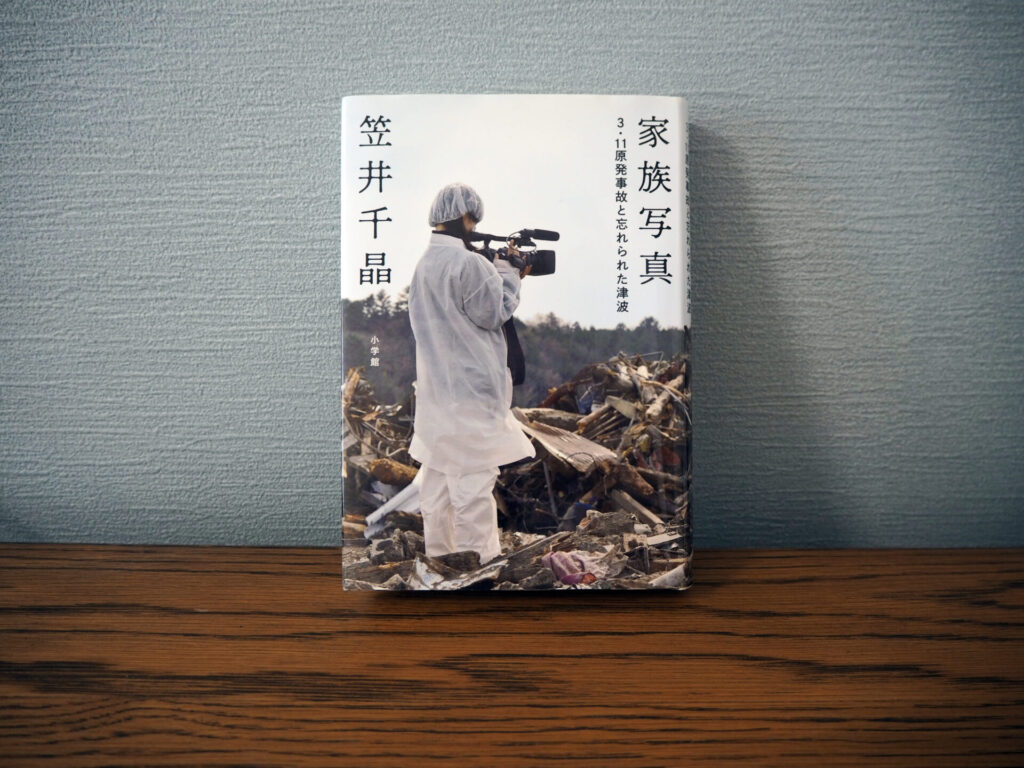

——『拳と祈り』の前にも、東日本大震災とそれに続く原発事故で被災した福島の家族を追った『Life 生きてゆく』(2017年公開)というドキュメンタリー映画を制作されていますよね。冤罪事件や原発事故など、社会派なテーマを扱っているのはなぜでしょうか。

笠井:報道記者出身だからというのはあると思います。ただ、実は昔から報道志望だったというわけではないんです。大学に入った頃は社会のことにはあまり関心がなく、ニュースも見なければ新聞も読まないような学生でした。人前に出ることも苦手で。マスコミやテレビなんて、自分とは最も縁遠い業界だと思っていました。

大学は英文科を選んだのですが、それも「外国に行ってみたい」というすごく単純な理由からでした。でも、大学3年生の終わりから、1年間休学してドイツに留学した時に、価値観ががらっと変わる経験をしたのです。

——どんな経験だったのですか?

笠井:さまざまな国から来ている人たちとの出会いがありました。東ヨーロッパの国から身一つで亡命してきた人にその国でかつてあった虐殺の話を聞いたり、校内や街中でアジア人に対するあからさまな差別を目の当たりにしたり、といった経験をしたんです。それまでまったく興味を持っていなかった差別や貧困、戦争などといった問題を、生身の人と接して直接見聞きしたことで、わっと目が開かれました。世の中ではこんなにいろいろなことが起きているのに、私は何も知らずに、何の興味も持たずに今まで生きてきたんだと。

特に強烈に印象に残っているのは、ポーランドのアウシュビッツ強制収容所を訪れた時のことです。

笠井:ドイツのベルリンから一人で夜行列車に乗り国境を越え、さらに電車やバスを乗り継いで行き、その場所に立った瞬間、そこでたくさんの人の命が奪われたということを全身で感じ取って。広大な敷地にガス室行きの線路が門に向かって続いている場所で、ガス室や銃殺場などを見て回った後に、ある池のそばに立ったんです。人が焼かれた後の灰が投棄された場所だったのですが、そこに立った時に何かを感じたんです。死の匂い、というか。

——匂い、ですか。

笠井:物理的な匂いじゃなかったかもしれませんが、「匂い」と表現するのが一番近いような気がします。なんでしょうね、言い表しにくいけれど、そこで多くの人が命を失ったという何とも言えない空気というか。目を背けてはいけないと感じました。

平和な国で気楽に生きてきた女子大生だった私が、頭を金槌でガンと殴られたみたいな衝撃を受けました。「もっと知らなければいけない、そして伝えなければいけない」と強く感じたんです。帰国後すぐに就職活動を始めたのですが、他の業界はまったく受けずに、テレビ局や新聞社などマスコミだけを受けました。

のちに東日本大震災後の福島に入り、津波によって何もかもが流されて家の基礎だけが残った場所に立った時にも、アウシュビッツで感じたのと同じ感覚を覚えました。多くの人が亡くなったという重い現実を改めて実感し、その現実に向き合いながら生きる人たちに出会ったことで、この場所で起こったことを伝えたいと強く思いました。そこから何年も、テレビ局の仕事が休みの日にプライベートで福島に通い、取材を続けました。

福島に何年も通いつめたのも、明日死刑が執行されるかもしれない状況で今日を生かされている袴田さんに興味を持ったのも、人の生死に関わる瀬戸際のことに強く興味を惹かれたからでした。それはやはり、20歳のまっさらな時期にアウシュビッツであの体験をしたことが原点にあると思います。

——福島での取材は、プライベートで続けられたんですね。

笠井:最初は会社の仕事として震災の取材をしていたのですが、会社員という立場では十分な取材ができないジレンマがありました。特に原発事故が起きた地域ではリスク管理が厳しく、1日に何度も被曝量を会社に報告しないといけなかったり、同行してもらうスタッフの安全にも配慮しなければならなかったりと、自由に取材がしたい私にとっては難しさがありました。

だったら、仕事が休みの日に個人で行けばいい。そう考えて、自分の撮影機材を持って、週末のたびに名古屋から福島に通いました。

そこで撮影した映像は、テレビ番組で使えるようなものもたくさんありましたが、それはやりたくなかったんですよ。テレビ局の名刺を使ってではなく、私が個人として出会った方との信頼関係の中で撮影させてもらったものなので……。そしてあるとき、「これは長編の映画にしなければ」と思わされる物語を持つ方に出会ったんです。映画を制作するのであれば、テレビの仕事をしながら片手間ではできないし、これは会社のためにやる仕事ではなく、私自身としてやる仕事。そんな思いから、福島に通うようになってから3年半後、映画を作るために退職しました。

——自費で取材を続けることや、テレビ局社員という安定した立場を手放して自分の人生を賭ける決断をすることはなかなかできることではないと思います。不安や迷いはなかったのでしょうか。

笠井:実は、びっくりするほどなかったんです……! というのも、やりたいことが目の前にあるので、それをやっていけば必ずどこかに通じると思っていて。そもそも、心配や不安がある人は会社を辞めて映画を作ろうなんて思わないですよね。私は不安よりも、「今やらなくてどうする」と、むしろ早く会社を辞めたいくらいでした。いざやってみたら、貯金を切り崩してしまいあと一歩で家賃が払えなくなっていたというタイミングもあったのですが……。知り合いのつてでテレビの仕事をもらって収入を得ながら、何とかやりくりをしていました。

——そのように覚悟を持って取り組みたいテーマに出会ったときは、すぐにわかるものなのでしょうか。

笠井:瞬時にわかることが多いですね。もちろんその時点では物語としてどう展開していくのかはわかりません。ただ、「この人は伝えるべき言葉を持っている」という直感みたいなものが働くんですよ。それと同時に、「この人を通して描くなら、私はこういうことを伝えたい」という普遍的なメッセージも一緒に降りてくるような感覚です。秀子さんに出会った時もそうでしたし、『Life 生きてゆく』で取り上げたご家族の物語もそうですね。

——この先、どんな活動を予定されていますか?

笠井:『拳と祈り』は映画館での上映は終了していますが、自主上映活動をスタートしています。今後もより多くの方々に観ていただけるよう、各地で上映会を開催していきます。私自身もご要望をいただく限り会場に足を運び、袴田さんの歩んだ生涯について伝えていきたいと考えています。

また、袴田さんのことは、文章でも書き残したいと思っています。映画の中にはほんの一部しか盛り込めていないので、裏側で起きていたことや、私がこれまでどう関わってきたのかなど、まだまだ他の人に知っていただきたいことがたくさんある。記録として書き残していくべきだと思っています。

新しい映像作品としては、震災関連の短編映画の制作を考えています。東北の被災地で出会った方々にお話を聞いて撮らせていただいたもので映画にしていない素材がまだたくさん残っているので、一人ひとりの物語を作りたいんです。短編には短編なりの、長編映画とは違った表現、描き方の難しさがあるので、新しいチャレンジになりますが……。長いものをただ短くするのではなく、短いからこそ奥深さを感じてもらえるような表現に挑戦してみたいですね。(了)

笠井千晶(かさい・ちあき)

1974年山梨県生まれ。お茶の水女子大学 文教育学部卒業。1998年に静岡放送に入社し、報道部に配属される。ニューヨーク留学を経て、中京テレビ放送の報道部に勤務。2015年、フリーランスの映像ディレクターとして独立。テレビ報道記者のキャリアを生かし、ドキュメンタリー映画やテレビ番組を制作している。長編映画の初監督作品『Life 生きてゆく』で、第5回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。2作目となる『拳と祈り —袴田巖の生涯—』では、第30回 平和・協同ジャーナリスト基金賞 奨励賞、第4回米ピッツバーグ大学日本ドキュメンタリー映画賞、第42回日本映画復興奨励賞を受賞。映画『拳と祈り —袴田巖の生涯—』公式サイト

https://hakamada-film.com/

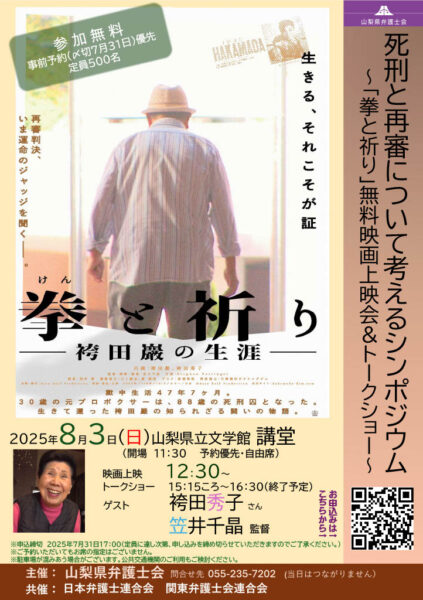

死刑と再審について考えるシンポジウム ~「拳と祈り」無料映画上映会&トークショー~

開催日:2025年8月3日(日)

開催時間:12:30~16:30(開場:11:30)

開催場所:山梨県立文学館講堂(甲府市貢川1-5-35)

1.映画「拳と祈り ―袴田巖の生涯―」の無料上映会(12:30頃~15:10頃)

2.笠井千晶監督、袴田秀子さんとのトークセッション(15:15頃~16:30頃)

【この記事もおすすめ】