NGOと自治体の「顔の見える関係性」が災害時に効く。「次世代が災害支援を生業にできるように」考える仕組みづくり【能登のいま/第22回】

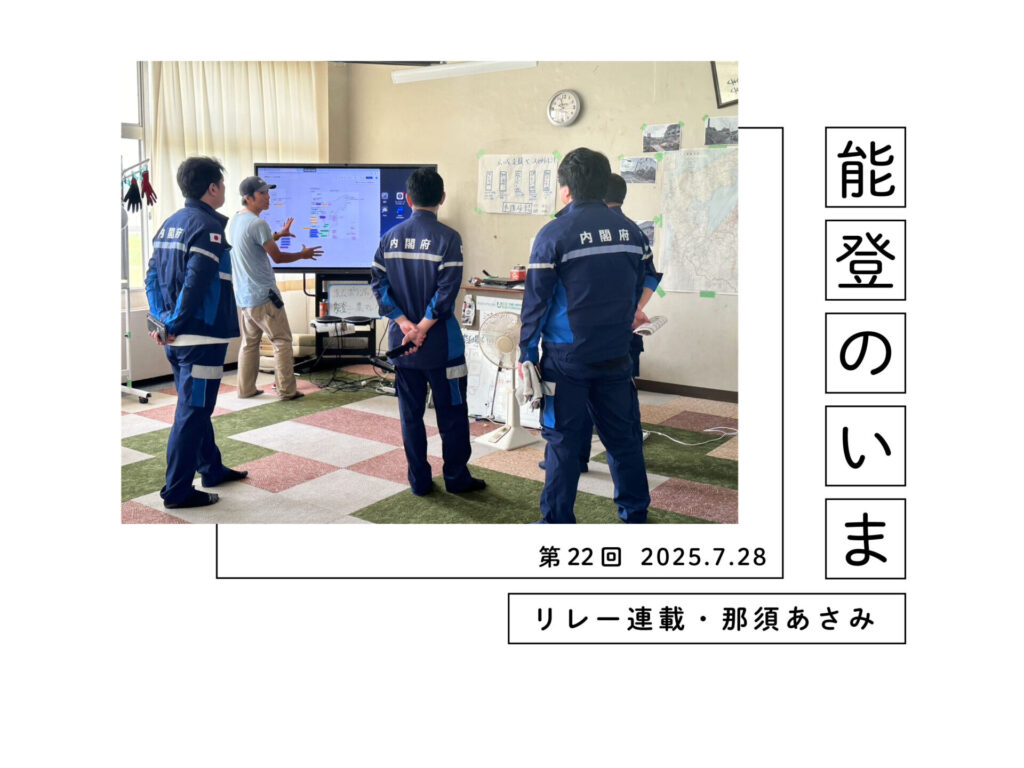

大規模な災害が発生したとき、自衛隊や消防と並んで真っ先に現地入りする人たちがいる。災害支援に特化したNPO・NGOだ。災害NGO結(ゆい)もまたそのひとつで、東日本大震災以降、全国30ヶ所以上で災害支援活動を行ってきた。能登半島地震においても発災翌日の1月2日朝には石川県庁で担当者と面会し、いち早く支援活動を開始。今なお輪島市に拠点を置き現地での支援を継続している。能登半島の災害対応では、震災時に比べて豪雨後は官民連携が円滑になったといわれている。今回は第一線で支援を続けてきた結の代表・前原土武(とむ)さんに、豪雨後に何が変わったのか、そして官民連携や災害支援NPO・NGOの課題について聞いた。(執筆/那須 あさみ サムネイル画像提供/災害NGO結 公式サイト)

災害支援を続けてきたNGOの知見と信頼性が生んだ官民連携

2024年9月、震災からやっと復旧が進み始めていた矢先、能登半島を今度は豪雨が襲った。震災直後から災害NGO結(以下、結)が支援を行ってきた地域でも仮設住宅に土砂が流れ込み、地震の際に孤立していた地域が再び孤立した。

「現場を走り回りながら私が出した一般ボランティアに必要な人数の見積もりは、のべ1万人でした」

前原土武(とむ)さんは、当時をそう振り返る。

結は能登半島地震の発生以降、七尾市で支援者の受け入れ拠点「広域支援ベースにしぎし」を運営してきた。同拠点を通じて活動したボランティアは、年間のべ1万2000人にのぼる。また拠点運営と並行して、物資の一時受け入れ・配布、入浴支援、炊き出し、重機によるがれき撤去・道路啓開等の支援を行ってきた。

9月21日の豪雨発生時は、同日昼には門前町役場に入り、仮設住宅への土砂流入についての情報収集や、避難所開設準備のサポート、必要物資の搬入などを実施した。

被害状況の大きさを目の当たりにして、「震災後に継続してきた広域支援をやめて、輪島市に集中した水害対応に切り替えることに決めた」という。

翌22日には、重機3台で仮設住宅に流入した土砂の撤去や道路啓開を行い、孤立地区へ食料を届けた。これらの活動を通じて見積もったボランティアの必要人数が、冒頭ののべ1万人だ。

「全国での災害支援の経験に基づいた、職人的な感覚で出した人数でした。でも雪が降る前に暮らしの中から土砂を取り除くには、それぐらい必要だと県にも伝えました」

後に防災科学技術研究所が、現地調査によって実際の被害と必要な支援を数値化。これが結の算出した見積もりと概ね一致したことで、NGOの知見の重要性を証明した。

また土砂撤去に関する新しいスキームの県から内閣府への提案も、県や各種団体との会議における前原さんの発言が端を発したものである。

「自治体側は災害支援の経験がないため、NPOやNGOにばかりノウハウも制度に関する知見もたまっているのが現状です。今回の場合だと、市町村による『堆積土砂排除事業』などを活用して一気に土砂を取り除くことの必要性を訴えました。同時に、重機の使用など私たちができる支援も提示しました」

従来は、宅地・道路・農地等、土砂の発生場所によって撤去に補助金を出す省庁が異なっていた。そのため煩雑だった手続きに対して「もう少し効率的にならないか」という現場の声を伝えた。その結果、複数の場所に堆積した土砂を一括で撤去し、事後に面積按分により補助金を給付する新しいスキームが適用されることとなった。

他にもこれまでにはない取り組みとして挙げられるのが、石川県と結との委託契約だ。県からの委託を受けて、結から輪島市社会福祉協議会のボランティアセンターへ常駐スタッフが派遣された。これは「県からNPO(※)への正式な委託」の事例となった。

「地震の際に官民の連携がうまくいかなかったことに、県側も問題意識を持っていたのではないかと思います。また1月以降、県本部の方ともやりとりをしてきて我々を信頼してもらえる関係性を作り上げたからこその委託だと感じています」と前原さんは語る。

※:結は団体名にNGOとつくが、活動内容は国内活動が中心でNPOの枠組みと相違ないため、ここでは総称としてNPOとする

現場を知らないが故に生まれる食い違い

情報共有に関しては、浅野大介・石川県副知事が開催した県庁での「官民連携会議(通称・朝会)」が、震災後と豪雨後の大きな違いだった。会議には毎朝7時半から、県、社会福祉協議会(以下、社協)、NPO・NGO(以下、NPO)から約20名のメンバーが参加。現場の声や情報を直接届けられる朝会は官民の良い連携の場になった。

一方で、水害後の現場でボランティア受け入れをめぐって混乱が生じていたことから、より一層の情報連携が必要だったと振り返る。

「浅野副知事が県の外部から入ってくれたことには大きな意味があったと思います。けれども水害後のボランティアについては、現場の状況を理解して体制をもっと整備してから受け入れる必要がありました」

9月24日の災害対策本部会議で、ボランティアを大規模投入する考えが示された。しかし度重なる被災で、輪島市には外部ボランティアを受け入れる十分な余力が残っていなかった。その結果、現地で支援体制ができないままボランティアを受け入れる必要が出てしまい、体制作りは中断。復旧作業の遅れに繋がった。

「緊急時に現場が求めているのは、体制を整えて運営側に回れるようなNPOやNGOです。そして体制が整ったあとに一般ボランティアの方たちに協力してほしい。そういう段階があることも、災害支援の経験がないとわからないと思うんです」

震災直後に「ボランティアは来ないでほしい」という空気が醸成され、その後もなかなか支援の人手が集まらなかった苦い経験からのボランティア大規模投入の呼びかけ。しかし災害対応のノウハウが乏しいと、このような食い違いが生まれてしまうこともあるのだ。

各地域で平時から官民が連携し、NPOの活動を持続可能なものへ

今回の震災と豪雨で全国から支援団体が駆けつけたが、能登半島という限定的な地域での災害でもカバーしきれない部分が多数見られた。能登の地理的条件などが大きく影響しているものの、要因のひとつは平時から官民の関係性が構築されていないことだと前原さんは考えている。

「NPO=ボランティアの位置付けだと情報が入ってこないし、発言力が弱い。日頃から顔の見える関係を作り、災害対策本部の組織図に災害に特化したNPOを組み込む必要性を強く感じています」

三者(行政、社協、NPO)連携が進んでいる例として前原さんが挙げたのは、過去に災害救助法を何度も適用している長野県だ。同県では災害対策本部にNPOが入り合同訓練も行われている。このような事例にも学べるところはあるのではないかという。

「2019年に、長野県の災害対策本部設置訓練に結も参加しました。その1ヶ月半後、千曲川が決壊して当日夜に私たちが現場入りしたとき、県職員の方が『土武さん、来てくれてありがとうございます』と。もう面識のある状態が作れていたので、支援活動での連携もスムーズでした」

またもうひとつに、NPOにとって災害支援では生計が成り立たないという厳しい現実がある。過去に災害支援を志し団体を立ち上げながらもやめていった仲間たちが数多くいたと、前原さんは教えてくれた。前原さん自身、災害支援を始めた最初の3、4年は生活が立ち行かず、被災地に残っていた賞味期限切れのインスタントラーメンやアルファ米を食べて過ごしていた。

「私たちの活動はボランティアだから無償と思われがちですが、例えば重機の燃料費や修理費などがかかります。そういった部分の助成金やフォローの仕組みがあれば、災害支援に関わる団体は増えていくし、活動も持続可能になると思います」

そこで前原さんは各NPOができる支援内容をまとめたリストを作ることを提案している。実績があり信頼のおける団体がわかれば、自治体側の判断基準にもなる。NPOの良さは得意とするジャンルと、活動地域の範囲がそれぞれ違うこと。例えば避難所運営や土砂撤去、コミュニティ作りなど、力を発揮できるフェーズが団体によって異なる。

「各団体が対応できるエリアごとに、平時から行政と訓練を行うことのできる予算がつけば、地方自治体とも関係性ができてくるのではないでしょうか」

同時に、被災地支援のコーディネートには俯瞰する力を持つ人材が欠かせないという。今が緊急時、復旧期、復興期のどのフェーズに当たるのかを見極められるコーディネーターが、国、県、市町それぞれに必要になる。そのコーディネーターが窓口となって、上下と横を繋ぐことで現場の混乱も避けられる。そのためにも各地での人材育成は急務だ。

しかし、前述のとおり災害支援を生業にするにはまだまだ高い壁があり、精神的な負担も大きい。能登半島の活動では、多いときは日に150人のボランティアを受け入れて一緒に寝泊まりするためプライベートもなかったと前原さんはいう。

「去年は自宅のベッドで寝た日は5日でした。本当にしんどいことも多くて、やめたいなと思うこともある。でも、13年間たくさんの人たちに応援してもらってなんとかここまできました。だから次の世代が災害支援一本でもやっていけるような仕組みづくりをするまでは、がんばろうと思っています」

※本インタビューは、一般社団法人RCFが公開している「「奥能登豪雨災害 官民連携の効果と課題」レポート」作成を目的として実施されました。本インタビューおよびその他関係者へのインタビューを踏まえた内容については、レポートにて掲載されています。(公開先:PR TIMES)

【この記事もおすすめ】