長崎県・五島列島で「ダイヤモンドの原石見つけた!」 書籍も街もスポーツチームも編集するメディアプロデューサー鈴木円香さん。

NHK連続テレビ小説「舞い上がれ!」の舞台として注目を集めている長崎県五島列島。盛り上がっているのはテレビのロケ地としてだけではない。移住者数は4年連続200人超。2019年に、離島地域では異例の65年ぶりの「社会増」を達成した土地でもある。

短期滞在ばかりではなく、中長期滞在者も多い。羽田からの所要時間は乗り継ぎをして最短3時間。この遠くて不便な島に、都心で活躍するビジネスパーソンが、こぞって集う。

なぜこの土地に人が集まるのか。その裏には五島に恋に落ちた編集者の存在があった。その人こそウェブメディア『ウートピ』編集長*で、メディアプロデューサーの鈴木円香さん。(*2022年12月末日で退任)。

なぜメディアの編集長が、地方創生に関わっているのか。「場づくり」「街づくり」も「編集」できるものなのか? 交流のあるCORECOLOR編集長・佐藤友美が聞いた。

聞き手/佐藤友美 構成/本間友子

優雅な専業主婦から一転。ブラック編集部でビジネス書を作る

――今年7月、初めて五島に行きました。羽田からの直行便もないのに、周囲で五島に行ったと発信する人が多くてずっと気になっていたんですよね。10日間の子連れワーケーション、初対面の方とのキャンプ場での共同生活なんて、小学生以来で新鮮でした。

鈴木 秋も盛り上がったんですよ。「焚き火カンファレンス」をメインコンテンツにして、著名人をゲストに呼びました。例えば、『シン・ニホン』著者の安宅和人さん、元アップル米国本社副社長の前刀禎明さん、内閣参事官 塩手能景さんなどです。参加者もゲストも一緒に焚き火を囲んで語り合う親密な時間でしたね。

今は、2023年1月開催予定の「GWC2022 WINTER」の参加者を募集しています。今回は、課題先進地とも言える五島の今を体験してもらい、「日本の未来」について考えてもらおうという、ワークショップ型の企画です。都市部の大企業に勤めている人を中心に、続々と申し込みをいただいています。

――今日は、どうして鈴木さんが五島に関わるようになったのか、それが編集者という仕事とどう関わっているかについて聞かせてください。が、その前に、これまでの編集者人生について教えてもらえますか?

鈴木 それを話すためには、編集者以前の話をする必要があるかもしれません。私、デモシカ編集者なんですよね。

――デモシカ?

鈴木 編集者「デモ」なるか、編集者「シカ」なれなかった人。つまり、他にできる職業がなくて、編集者になった人なんです。

23歳で学生結婚をして、特に働く気もないまま京都で専業主婦をしていました。夫がテレビ局の報道部に勤めていたので、毎朝ランチ用のサンドイッチを作って彼を送り出し、午前中には家事を終えて、午後は映画を観に行ったり買い物をしたり。あとは東京の義母と時々旅行に行ったり、エステに行ったり。大学院に籍は置いていたので、ときどき文学部の仲間うちで小説を書いて批評しあったり。

――優雅!

でも、ある日、夢を見たんです。ちょっと変な話なんですけれど、自分が102歳で死ぬ日の朝の夢。

鈴木 夢の中で私は、高台の家のベッドに寝ていて、窓から見えた景色がとても綺麗だったんですよね。奥行きがある遠近法の絵のようで。そのときふいに、「人生って、自分のいろんな経験が積み重なって奥行きができて、遠近法の絵のようになるんだな」と感じたんです。異常なまでに鮮明な夢でした。

でも、同時に、今の専業主婦の安楽な生活のままでは、ぺらっぺらで、何の奥行きも生まれない。社会との接点も全然ないし、こんな立体感のある絵にはとうてい辿り着かないと思った。

で、「これからの人生、苦労は買ってでもしよう! まずは仕事しよう!」と。

――それはまた急激な方向転換ですね。

鈴木 小説を読んだり書たりするのが好きだったこともあり、京都の出版社をいくつか受けたけれど全然採用されず。仕方なく、週2、3回器(うつわ)屋さんでバイトをしていました。24歳で、人生初バイトですよ。今考えると、完全に箱入り娘でしたよね。

鈴木 器は好きだったし、作家さんの素晴らしさもいろいろ語れるから、高い商品がバンバン売れるんです。でも、レジ打ちがどうしてもできなくて(笑)。結局そこでは半年くらい働いたでしょうか。そのあと、遠い親戚のツテで朝日新聞出版の編集長を紹介してもらったんです。京都から履歴書を持って会いに行きました。そうしたら、「来月から来れる?」って。

――東京でもいいから、働きたかった?

鈴木 雇ってくれるなら、どこにでも行くと思っていました。平日は東京の夫の実家に住まわせてもらって、週末は京都に戻って一週間分の食事の作り置きをして。嘱託社員だったし、京都からの新幹線代で消えてしまうくらいのお給料だったのですが、当時はそんなことも気にならなかった。

編集部も、今考えたらめちゃくちゃでしたね。入社してすぐトレーニングもなしで、「じゃあ、ビジネス書を月1冊作って」と言われて。私、それまで文芸書しか読んだことなかったので、「コトラーって何ですか?」みたいな世界です。編集部も男性ばかりで全員10歳くらい年上。「背中を見て覚えろ!」って世界で誰も何も教えてくれないから、見ようみまねで、なんとかですよね。

しかも、最年少ですから、新聞の仕分けから、コーヒーの補充、雑用は全部私の仕事でした。キツかったのは、毎月800冊献本する本の郵送作業。一日じゅう本を封筒に入れ続けると、爪に血がにじんでくるんです。

――辞めようとは思わなかった?

鈴木 辞めたら専業主婦に戻ることになるから。どんなに辛くても続けよう、と。辞めるという選択肢はなかったです。

世の中がまだ知らない掘り出し物を見つけ、育て、売る

――編集者の仕事はどうでしたか?

鈴木 意外とビジネス書を作るのが面白いということに気づいたんですよね。ビジネス書って文芸のように「先生の玉稿を頂戴いたします」という感じではない。編集者が「この人の本を作りたい」と思って企画するので、その「ゼロイチ」が面白くて。当時は朝日新聞出版の肩書をフル活用して、自分の嗅覚が反応した人に会いまくっていました。

その一人が、「ナッツ王」と呼ばれるケニア・ナッツ・カンパニー創業者の佐藤芳之さんです。カンブリア宮殿を見て「めっちゃ面白い! 会いたい!」と思って一緒に本を作りました。

――いい本を作るために意識していたことは?

鈴木 取材相手の現場に行くこと。出版社の会議室で話を聞くのではなく、その人が一体どこで何をやってきたのかを、ちゃんと自分の目で見て確かめる。ナッツ王にも「現場を見ないとわかんないよ」と言われたので、ケニアに2回、ルワンダに1回、行きました。

鈴木 その頃のアフリカは、テロが多発していて出張許可が出なかったから、最初は自腹で。二度目からはナッツ王が出してくださいましたけれど。ナッツ王とは今でも大親友で。この間も久しぶりに会って6時間も話しこんでしまいました。

――ビジネス書の面白さに目覚めていったのですね。

鈴木 翻訳書の発掘も面白かったな。海外のベストセラーが日本で売れるのは当たり前。でも、ベストセラー本は翻訳権の値段も高い。

私がやりたかったのは、すでに売れているものを買うのではなく、売れそうな掘り出し物を安く買うこと。毎月編集部にどさっと届く洋書をひたすら読んで、日本で売れそうなタイトルを探すのが、宝探しのようで楽しかったですね。『タックスヘイブンの闇 世界の富は盗まれている』などは、超安く買って売れた本です。

結局、朝日新聞出版には3年。業務委託や契約社員から正社員になるルートはないとわかって転職を決意しました。その頃にはもう、文芸の編集には興味がなかったので、ビジネス書や翻訳書に強いダイヤモンド社に転職したんです。

――晴れて、正社員になってどうでしたか?

鈴木 ダイヤモンド社って、業界でも有名な超ホワイト企業なんですよね。でも、それがどうやら私に合わなくて(笑)。

実は朝日新聞出版時代は、上司に給与交渉して自分の給料を上げてきたんです。当初25万円だった月収は、最終的に3年で32万円になっていました。でも、ダイヤモンド社はそれよりもはるかに高いお給料が保証されている。なんだか、どこで頑張って良いかわからなくなっちゃって。

――典型的なハンター気質ですね(笑)。

鈴木 それだけではなくて、「こんなに本が溢れている中で、なぜ本を作らないといけないんだろう」という問いに、ずっと答えが出なくて。最後まで、社会的意義を見出すことができなかったんです。

ダイヤモンド社に入社してすぐ、倉庫見学に行ったことがあるんです。その倉庫でブラジル人が書籍のカバーを巻き直している光景が、ずっと忘れられなかったんですよね。

鈴木 出版社って、書店から返本されてきた書籍のカバーを流通倉庫で綺麗なものに巻き直してまた書店に出荷するんです。その倉庫で働いているブラジルの人たちは、多分、日本語が読めないんですよ。彼らにとっては、もはやそれは本ですらない。ただの物体です。その物体から帯とカバーを外して、新しいカバーを巻く作業をひたすらやっている人たちがいる。本を作る作業は楽しいけど、「この仕事自体を愛せるか」というのはずっと疑問だったな。

成果を出しても出さなくても給料の変化がほとんどないから頑張るインセンティブも見つけられなくて。やっぱり私、もっとピリピリした状態で働きたい! と思って独立しました。何ができるのかはわからない。でも、「会社員ではない」ということだけは明確にわかった。出産を経て、娘が1歳になったタイミングでダイヤモンド社を退職しました。

「さあ、何をしようかな」と思っていたときに、ウェブメディアの「ウートピ」から声がかかったんです。最初は正社員でと言われたのですが、「業務委託で週1出社、他の仕事もしてよければ」と引き受けました。

――業務委託だったんですね。

鈴木 今でこそ「外部のギョータク編集長」は珍しくないですけれど、当時はびっくりされましたね。でも、自分の仕事を自分の裁量で、自由にやりたかった。私、いろんな案件をとってくるのが好きなんですよ。ウートピは、独立して最初にもらった仕事で安定した働き先にはなりましたけど、他の仕事もどんどん受けていました。

――初めてのウェブメディア、不安はありませんでした?

鈴木 不安はあったけれど、独立したときに「これまでやったことないものをやってみよう」と決めていたので。あとは、当時のウートピの事業責任者・河原崎晋裕さんに「いろんな媒体の編集者がいるけれど、ウェブ的な企画が一番フィットするのは、書籍編集者だと思う」と言われたのも大きかったです。

とはいえ、ウェブメディアと書籍では、読者のモチベーションはかなり違います。例えば、ウェブは書籍と違って気合を入れて読むメディアではない。寝転がりながらぼーっと読むことも多い。なので、疲れずに読める記事の長さはどれくらいだろうかとか、いろいろ試しました。

――そのタイトルづけのコツ、知りたいです!

鈴木 私、「ウェブメディアは、嫉妬や劣等感、コンプレックスといった黒い感情で動いている」と思うんです。だから、タイトルも、その黒い感情を少しだけくすぐる。ただ、煽りすぎるとブランドイメージが壊れるので、バランスもすごく大事なのですが。

当時はウートピ以外にも、テレビのコメンテーター、企業のブランディングや人材育成、コピーライティングなど、頼まれたまま何でもやっていました。なので、ウートピに限らず、常に新しい世界と格闘していました。

「五島」と「写真家・廣瀬健司」。眠れる才能2つを発見した

――五島にはどんなきっかけで?

鈴木 私がSHELLYさんと一緒にコメンテーターをしていたAbemaTV番組「Wの悲喜劇〜日本一過激なオンナのニュース〜」で「おひとりさま地方移住女子」という企画をやったとき友人が出演してくれたんです。2017年の春のことでした。それで、彼女に会いに、その年の5月に家族で五島に行ったのが初めてです。

当時の五島は、世界遺産にもなっておらず、「ゴトウ」ではなく「ゴシマ」と呼び間違えられるくらい認知度が低かった。でも、島についた瞬間「ここ、すっごくポテンシャルある!」とゾクゾクしたんです。「ダイヤモンドの原石を見つけた!」って。

まずは、海。山。自然。そしてその次に、この五島を撮影し続けている写真家の廣瀬健司さんに出会うんです。世界的に素晴らしい写真を撮っている。でも、ご自身でそれをPRしたりするのは苦手な人。

鈴木 「ほとんど誰にも見向きもされていない素晴らしい島」と、「アーティスト気質で才能の塊の写真家」。眠れる才能をこの土地で2つも見つけてしまったと思ったら、いてもたってもいられなくて。編集者は、まだ誰にも発見されていない景色や才能を見つけると、もう本能的に「これは私が発信しなくては!」となるんですよ。

――掘り出し物の翻訳書を探していた時に似ている?

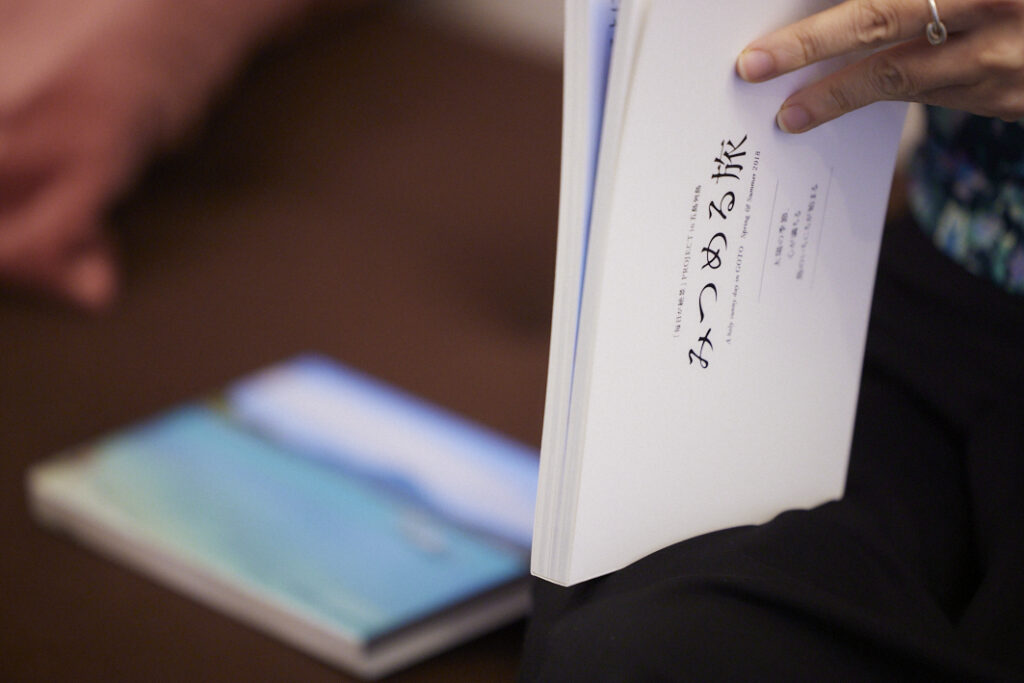

鈴木 まさに、それです。それですぐに、フォトブック『みつめる旅』を作ることにしました。これは、私が廣瀬さんを口説いて勝手に一人で作った本です。基本的には、ネットだけで売りました。1冊3500円。1000部刷って、すぐ完売しました。手元にはもう、私が持っている2冊しかないですね。

――フォトブックで1000部完売って、すごいですね。

鈴木 そうなんですよ。やっぱり、本当にいいものは、みんなすぐわかるんだと思う。この本、製作費に400万円くらいかかってるんですよ。超一流のプロダクトデザイナーさんにお願いして、ありえないぐらいの手間と材料費をかけました。ページが180度ペタンを開くように「合紙製本」という特殊な製本にしています。写真の色が鮮やかに出るよう全ページUV印刷でプリントして。

――採算度外視ですね。

鈴木 完全に衝動です。ただまさかこの本がきっかけで、その後の自分が五島に深く関わっていくことになるとは思っていなかったんですけれど。

――何が起こったのですか?

鈴木 この『みつめる旅』が、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』の著者・山口周さんや、当時Business Insider Japan統括編集長だった浜田敬子さんの目に留まって、彼らが五島に来てくれたことが大きいですね。

そこから、研修事業やリモートワーク実証実験がスタートしていきました。東京から続々人が集まってきて。そのうち、五島市も巻き込んで、島に人を呼ぶような大きなプロジェクトになっていって……。

――この多忙の時期、鈴木さんが重度の不眠症だったと、先日『現代ビジネス』さんに寄稿された記事で知って驚きました。今振り返ると、私はこの時期の鈴木さんと仕事をしているんです。原稿をお送りすると、いつもすぐにレスポンスがきて「スーパーウーマンだな」と思っていました。

鈴木 仕事仲間には、おそらく誰にも気づかれてなかったですね。でも実は、毎日死にたいと思うくらい、眠れない日が続いていました。

ウートピの仕事を受けて3年経った頃のことです。編集職以外にも、テレビや企業での仕事など、いろんな場所で声をかけてもらえるようになって、楽しいし、やりがいもあるし、自分では、ストレスは限りなくゼロだと思っていたんです。でも、なぜか眠れない。最初は軽い睡眠導入剤1錠だったのが、徐々に2錠、3錠に増え、1年後には、中途覚醒が始まり安定剤も追加され、最終的には合計5錠くらい飲むようになっていました。

副作用で身体が重くて、全身痛いから、鞄も持てない。アクセサリーをつけると頭痛が酷くなって、ひどいと吐き気を催すので、イヤリングすら付けられなかった。薬を飲み出して、2年が過ぎた頃には、ほぼ廃人になっていましたね。

一番辛かったのは記憶力の低下です。人と話すときはパソコンが必須でした。打ち合わせ中、目の前の人の名前を必死に検索していたこともあります。一番怖かったのは、パーティーへの出席。なぜなら「初対面の人」と「1、2度は会ったことがある人」の区別ができないから。

鈴木 「このまま一生ぐっすり眠れることはないんだろうなあ、薬をやめられることもないんだろうなあ」と。眠れない夜、熟睡できるなら自分の人生から何をどこまで差し出せるかよく考えてました。自分と家族の命以外、全て差し出すから眠りたかった。

――仕事を辞めて療養することは考えませんでした?

鈴木 仕事を手放すことだけは考えませんでした。死ぬまで働きたいから、絶対仕事は手放さない。眠れないことがどれだけ辛くても、不思議と、仕事を始めるとシャキンとしてくるんですよ。毎日「死んだ方が楽」と思いながら仕事で精魂使い果たし、土日はベッドから立ち上がる気力もなく、娘が運んでくれたウィダーインゼリーを飲んでいました。

――この頃、ウートピだけでなく新規事業の立ち上げなどもされていたと聞きました。

鈴木 常時神経を張り巡らす新規事業開発のような仕事は、周囲の協力を得ながら減らしていきました。そして、クライアントにお願いして「あまり人に会わない制作系の仕事」に内容を変えてもらいながら、仕事は続けていましたね。

――減薬治療中は、「薬を飲んでいた時の方がまだ楽だったのではと思うこともあった」と書かれていました。

鈴木 眠れない日が続くと「あの薬を1錠飲めば朝まで眠れるのに」と思ってしまうんですよ。手元にあると飲んでしまいそうなので、過去に処方されていた薬は全部捨て、減薬治療の先生が渡してくれた薬だけを手元に置きました。

減薬治療はなんとか成功しました。私、数値目標は絶対クリアしたい人なんですけれど、その性格がここで役に立つとは、という感じです。自分の人生にやっと「熟睡」が戻ってきました。いまは、「カフェイン摂取を控える」「夜7時以降はスマホ・PCをなるべくOFFにする」「深酒をしない」などに気をつけながら生活しています。

書籍、宿泊施設、ラグビーチーム。いつも求められるのは「編集力」

――その一方で、五島のプロジェクトも進んでいたんですよね?

鈴木 フォトブック『みつめる旅』がたくさんの人との出会いを運んでくれました。そして、私と同じように五島に魅入られた人たちがどんどん集まってきて。

2019年7月には「一般社団法人みつめる旅」が発足しました。理事4名は全員副業で、私以外のそれぞれの本業は、IT企業社員、経営コンサルタント、広報PR。全員東京で働いていましたが、五島を舞台に研修やワーケーションの企画をするようになりました。

――理事の方に「円香(鈴木さん)は理知的だし、綿密にプロジェクトを計画して進行しているように思われているけれど、実はそうじゃない。彼女は『これが楽しい! やろう!』『次はこっちだ!』と旗を立てる人。その無茶ぶりを実現させているのが、残りのメンバー」だと聞きました。

鈴木 ああ、そのとおりですね。

――しかも、結構遠くにボールを投げる。

鈴木 5000人規模のフェスがやりたい! とかね(笑)。そこに楽しい絵が見える! って感じです。

――2021年には書籍も刊行されましたよね。『どこでもオフィスの時代 人生の質が劇的に上がるワーケーション超入門』。

鈴木 私たちは「みつめる旅」という名で活動をしてきていたけれど、「いったい何をみつめるんだっけ?」を、一度言語化したいねと。私たちが五島でやりたいことは何だったんだろうと。

鈴木 そこで出てきたのが「海と空しかないまったく知らない場所に身を置いたとき、あなたは何がしたいですか?」という問いでした。

自分が何をやっている時が一番幸せか。人生のパーパスに気づく。それに気づかないと人生始まらないんだけど、それに気づくことができる場所が五島だったよね、と。

――五島でのプロジェクトは、ボランティア?

鈴木 そうです。自分たちが楽しいから、やる。五島を知ってほしいから、やる。参加者募集のサイトづくりから何から、全部手弁当でした。

今は五島市からプロポーザル方式で予算を獲得して、事務作業をしてくれる方をお願いできるようになりましたし、その他の経費も賄えるので、だいぶ楽になりましたけど。

――鈴木さんにとって、「やる」か「やらない」かのジャッジの基準は何でしょう。お金ではないですよね。

鈴木 お金は、もらえるところからはいただきます(笑)。ハンターだから、基本的にはお金にはシビアです。だけど、ないんだったら仕方ないよね。

判断基準は、面白いか面白くないか。その人のことが好きかどうか。私、過去に全くやったことがないことを構想して、実現するのが好きなんです。だから、同じことは2度とやらない。

――五島でのプロジェクトは何が面白い?

鈴木 東京のビジネスの世界ではできない挑戦ができること。

たとえば、東京のビジネスの世界は、基本的には「儲かるかどうか」が共通言語です。でも、この五島のプロジェクトは、それだけではない多様なステークホルダーがいる。

具体的には、「儲からなくてもいい行政」「PRメリットやお金が欲しい企業」「生き甲斐を得たい地元の人たち」。つまり、この三者は、それぞれ叶えたいと思う夢が違うんです。だからこそ、この三者をまとめ、みんながそれぞれ笑顔になる絵を描き、関係性を創り上げることは、難易度が高いと同時に、すごく楽しかった。

さっき、「お金はなければ、なくても良い」と言いましたけれど、こういった経験は、お金に勝るとも言えます。「行政×都市部の企業×地元の民間事業者」の座組みでプロジェクトを作った経験がある人は、日本でもそんなに多くはいない。そうすると、それは新しい仕事につながります。

鈴木 今、九州でラグビーチームの立ち上げに関わっているのですが、それも、五島での経験があったから。ラグビーをスポーツとして捉えるだけではなく、町おこしのひとつのコンテンツと考えて、ふるさと納税予算を使ってラグビータウンを作ろうと進めています。このプロジェクトは発起人の方が非常に優秀で、チーム発足からわずか半年ほどでトップ九州リーグAで劇的な優勝を果たしました。

――五島でしかできない経験を、別の仕事にスライドしていっているのですね。

五島では、最近初めて「ハコモノ」にも挑戦したんですよ。2023年2月にオープン予定の滞在型レジデンスです。宿泊施設を作るなんて、東京で仕事をしていたら絶対にめぐってこないチャンスですよね。

――「めぐりめぐらす」のプロジェクトですね。

半泊(はんどまり)という、福江島のすごく綺麗なビーチの近く。そこに廃校になった小学校があって、五島市に活用者を募集してもらいました。その賃料が、年間13万円ほどだったので、そこを借りて全面的に改修しました。

――資金はどこから?

鈴木 企業のCSR予算で協賛してもらったり、個人の投資をもらったり、国境離島新法という離島の活性化に対しておりる補助金も入れて。あとは、銀行からの融資です。これも、五島だからチャレンジできた企画。東京に比べて初期投資が小さくてすむ。

――設計プランを拝見しましたが、本当に美しかったです。

鈴木 建物設計だけでなく、内部で使われる家具調度に至るまで全て、大好きな建築家・中村好文さんにお願いしました。部屋は、中村さんがフランスやイタリアの修道院からインスピレーションを得て創られた空間です。扉を開けて、一歩足を踏み入れた瞬間、心が自然と切り替わる場所になったと思います。

鈴木 部屋ごとの利用以外に、施設全体を借り切っての一棟貸し利用も可能です。今からオープンに向けてワクワクしています。

コロナで工期が延びたり、思ったよりも建物が傷んでいて補強が必要だったり。当初予定していた金額の2倍以上お金がかかって困った時もありましたが、無事オープンできそうです。

――動くお金も大きくなっているでしょう。新しいことにチャレンジすることは、怖くないですか?

鈴木 怖くないですよ。この事業もちゃんと不動産のプロの友達に入ってもらっているので。お金周りは彼に任せて、私はコンセプトを考えて、いろんなステークホルダーを説得に行く役まわり。みんなが「いいね!」と言って動いてくれる看板をかけることも、書籍やウェブで培った編集力なのかなと感じます。

五島は「未来」。ポスト資本主義時代の「未来」を社会見学する

鈴木 私、五島は「未来」だと思っているんです。

――未来?

鈴木 そう。少し大きな話になりますけれど、資本主義を基盤にしたビジネスの世界は、ある意味、終焉を迎えていると感じます。利益拡大とか、もうそういう路線じゃない、新しい価値観を探さなきゃいけない。自分たちが信じる価値を、この五島という離島では実現できると思っていて。

鈴木 たとえば、今回五島で募集している冬のプログラムは「日本の課題と希望の両方を見に行こう」がテーマです。

少子高齢化をはじめ課題先進地域であるという意味でも、五島は「未来」なのです。新しい生き方を模索できる場という意味でも「未来」。いろんな意味で、未来が錯綜している場所だよね、と思っています。だから、メインコンテンツは「本気の社会科見学」にしました。

――どんな方に参加してもらいたいですか?

鈴木 今回のプログラムは、大手企業の新規事業担当者の人たちにヒアリングして設計しました。冬は観光資源がないと言われる五島ですが、参加者ニーズに合った企画することで、現在、ビジネスパーソンを中心に参加者が集まってきています。

子連れでも参加できるよう、日中に子どもを預けられる「こども秘密基地キャンプ」など、キッズプログラムも充実しているので、家族参加がもっと増えたらいいですね。

――また、五島に全国から人が集まって、熱くなりそうですね。

鈴木 五島は、実は「東アジアの中心」なんです。遣隋使も、遣唐使もここから旅立っていった。だから、今後はインバウンドで海外からも人が集めたい。『みつめる旅』も最初からそのビジョンを持って作りました。まずは、アジアの中心になりたいな!

――アジアの中心! 遣唐使! 壮大な話ですが、五島と出会った初めからそれをイメージしていたのですね。先ほど「人生は遠近法で描かれた絵画のようだ」とおっしゃっていました。その絵を美しくするためにいろんな経験を積むとも。今は鈴木さんの絵に、だいぶ奥行きが生まれたのではないですか?

鈴木 全然まだまだ! もっと全身がヒリヒリするような苦労をしないとダメですね。もっと、想像もつかない何かにぶつからなきゃ。

――これから力を入れたいことは?

鈴木 「草刈りアプリ」の開発です。

――草刈り……?

鈴木 草刈り、めちゃくちゃ楽しいんですよ! 「めぐりめぐらす」にも広大な校庭があって、行くとみんなで草刈りをするんです。草刈りは、刈ったら刈っただけ目に見えて成果も出るし、たくさん汗をかいてお肌もツルツル。しかも、肩こりも全部なくなる。身も心も、ものすごく爽快なの!

鈴木 そこで、私のように「草刈りを手伝いたい人」と、「地元で草刈りを手伝ってほしい人」を繋ぐマッチングアプリがあったらいいな!って。

――壮大な話から、ずいぶんと……身近な話になりましたね。

鈴木 想定ユーザー数は、草刈したい人が50人、草刈りされたい人が50人の100人をイメージしています。毎週1時間、大学生のメンターからプログラミングを習っていて、今、ユーザーの初期登録画面まで実装できたところです。来夏App storeでリリースが目標です。

――改めて感じたことなのですが、鈴木さんが「やる」か「やらない」かは、プロジェクトのサイズじゃないんですね……。

鈴木 私、元々、専業主婦だったでしょ。器屋さんで初めて「アルバイトで月収5万」を稼いだときの自分の原体験が忘れられないんです。

いろんな人に、自分の手でお金を稼ぐ楽しさを知ってほしい。とくに女性に対して「自分の手で稼ぐことにもっと執着を持ってほしい」と思っているんですよ。これは、今後、ライフワークとして続けていきたいと考えています。(了)

鈴木円香(すずき まどか)さん

ニュースメディア『ウートピ』編集長(2022年12月末日退任)。一般社団法人みつめる旅・代表理事。1983年兵庫県生まれ。京都大学総合人間学部卒業。朝日新聞出版、ダイヤモンド社で書籍編集者。2016年に独立。現在は、「めざまし8」コメンテーター、『mama +(ママタス)』アドバイザーなど、活動は多岐にわたる。2017年旅行で訪れた五島列島に魅せられ、PR活動を開始。五島市福江島に2023年2月オープン予定・滞在型ワーケーション施設Philosophers in Residence GOTO「めぐりめぐらす」をプロデュース。また、2022年10月に6年かけて不眠症が完治したことをカミングアウト。不眠症についての発信もしている。著書に『どこでもオフィスの時代 人生の質が劇的に上がるワーケーション超入門』(日本経済新聞出版社)

撮影/深山 徳幸

執筆/本間 友子

編集/佐藤 友美