「次の派遣チームもガザに入る準備をしています」。国境なき医師団 村田慎二郎さんが語る「命の次に大事なこと」

国境なき医師団で、日本人として初めて事務局長に就任した村田慎二郎さん。その名称から、医療スタッフのみで構成された団体だと思われがちだが、実は海外に派遣されるスタッフの約半数が、村田さんのような非医療従事者だ。

村田さんに取材をしたのは、11月3日。イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が続く、パレスチナ自治区ガザでは、今も一般市民が無差別に攻撃され、病院でさえも爆撃の標的になっている。ガザだけでも、すでに1万1千人以上が被害を受けている(11月14日現在)。

取材の前々日。日本人3人を含む22人の国境なき医師団の海外派遣スタッフが、エジプトに無事避難することができた。しかし、驚くことにエジプトには次の派遣チームが待機しているという。「関係当局との交渉が済み、国境が再開次第、そのチームはガザに入ります」と村田さん。そのまなざしには、「絶対に見捨てない」の強い決意が込められていた。

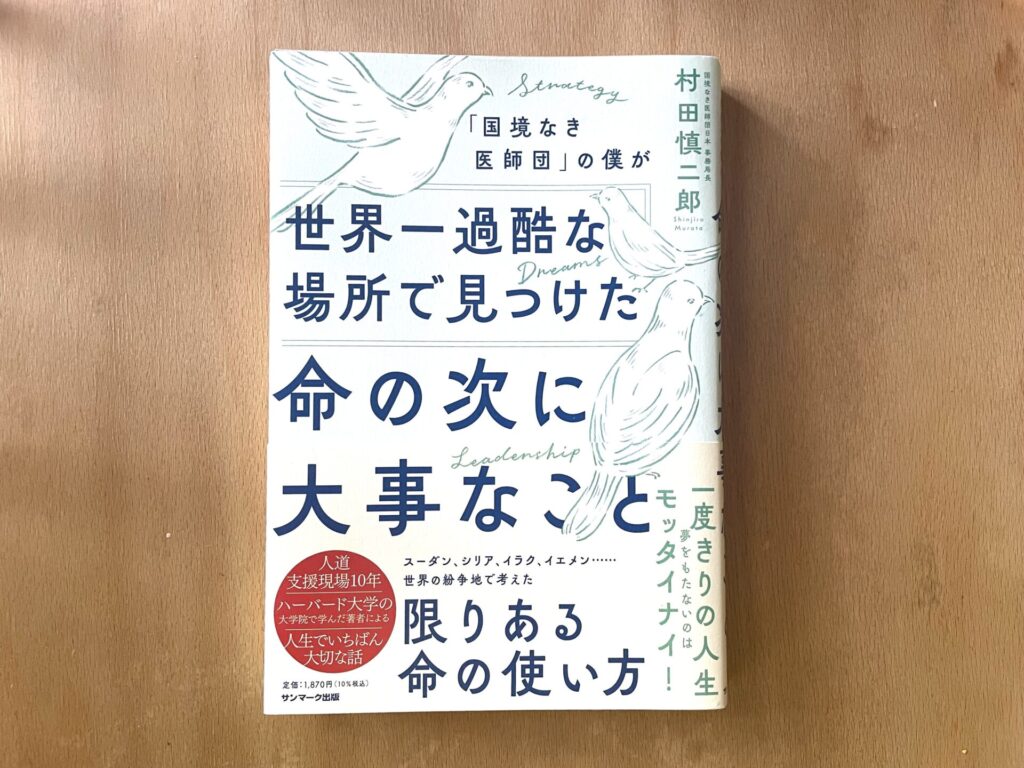

村田さん自身も、これまで何度も危険な目に遭いながら、紛争地での支援活動を経験している。彼らはなぜ、リスクがあることを分かっていながら、紛争地でも医療・人道援助を行うのだろうか。10月に上梓した著書のタイトルにもある、世界一過酷な場所で見つけた「命の次に大事なこと」とは。

聞き手/安藤 梢

みな、本人の意志で紛争地に残ることを選んでいる

――一昨日、ガザ南部から国境なき医師団のメンバーがエジプトに退避したと報道がありましたね。

村田:私たちはガザにある4つの病院で支援活動を行ってきました。現地には海外派遣スタッフが22人いて、そのうち3人が日本人。国境なき医師団に所属している現地採用のスタッフは300人います。ちょうど一昨日の深夜に、海外派遣スタッフがガザ南部のラファ検問所からエジプトに退避したと一報が入りました。無事の知らせを聞いてホッとしています。

――スタッフの方たちの安全が確保できて本当によかったです。

村田:ただ、エジプトでは、すでにガザに派遣するメンバーが新たに編成され、スタンバイしています。海外派遣スタッフがようやく外に出ることができましたけれど、私たちとしてはまたガザに入れるものなら、入って支援を届けたい。人も物も、どちらも支援したいですが、もしどちらかだけだったら、まずは物資を。

――危険な場所からようやく逃れることができたのに、なぜまた人の派遣を?

村田:人道危機に直面している場所だからこそ、です。現地では、今この瞬間も、治療を受けられずに苦しんでいる人たちがいます。

現在、26トン分の医薬品などの物資が、いつでも入れる状態になっています。26トンというと、すごく多いと思われるかもしれませんが、それでもまだ足りない。外科手術が800回、外来診療が約2万回はできますが、今のガザでは数日で無くなってしまう量です。

それに、現地スタッフ300人のなかには、「攻撃の対象になる」と言われた北部にまだ残っている人たちも大勢いるんです。家族と共に南部へ移った人もいますが、まだ多くのスタッフは空爆の激しい北部で医療活動を続けています。もちろん、私たちが残るように強制したわけではありません。一人一人の意思を尊重した結果、自ら「残る」と選択した人たちです。

――自分の意思であえて残ると。

村田:そう。なぜと思われるかもしれないけれど、この仕事をしていると、彼らの気持ちがよく分かる。

――村田さんも同じような経験があったのでしょうか。

村田:かつての派遣先で現地スタッフが同じような立場になったことがあり、そのときの経験から「残る」ことを選んだガザの現地スタッフの気持ちが分かるんです。

2012年に、私はシリア北西部のアレッポ県にある小さな村で活動をしていました。シリアは「第二次世界大戦後、最大の人道危機」と言われたくらい、内戦によって一般市民が無差別に攻撃されていた地域。赴任して1年ほど経った頃から、病院の周辺に1発、2発とシリア政府軍からの砲弾が着弾するようになりました。いつ病院が攻撃されるのかと思うと、スタッフの間にも緊張感がありました。

私は現地の活動責任者として、病院を閉じるか、そのまま続けるか迷った末に、病院の周りに大きな土嚢を積み上げることで病院を守ろうと決めました。

――巨大な壁を作って、砲弾を防げるようにしたんですね。

村田:でも、リスクは残りました。周りを囲んだだけなので、もし空から攻撃されたら防ぎきれない。それに病院が標的にされている可能性も高かった。そこで、100人いた現地スタッフ全員にリスクを伝え、「もし不安だったら避難しても大丈夫です」と話しました。正直、3割くらいのスタッフは避難するだろうと思っていたんです。ところが、全員が「残る」ことを選択した。

自分たちのコミュニティが危機に瀕しているなかで、命綱になっている病院を閉めるわけにはいかない。だから、自分たちはここに残って医療活動を続ける。その気持ちがものすごく強くて。

今、ガザにいる現地スタッフの多くが、イスラエルから何度警告されても、病院から退避せず活動を続けているのは、きっと同じ理由なのだと思います。もちろん危険なのは分かっているけれど、自分たちのコミュニティを守るために、今できることをする。私には、彼らが、シリアで見たスタッフたちの姿と重なって見えます。

病院への攻撃で、助けられる命も助けられなくなる

――ガザは今どんな状況なのでしょうか。

村田:人口220万人のうち、約7割は避難をしています。多くの人が南部に向かい、国境を越えていないので難民にはなっていませんが、国内避難民の状態です。北部には、「死ぬならこの土地で」と自らの意思で残っている人もいれば、お年寄りや病院に入院している患者さんなど、自力で動けない人たちもいます。

一方、南部は50万人を超える人たちが急に避難してきてパンク状態です。電気も通っていないし、水も食料も不足している。それに、南部だから安全かというと、そんなことはなくて。南部への空爆も続いていますし、安全な場所などどこにも無いんです。

――現地との連絡はどのようにとっているのですか?

村田:1日に1、2回、西ヨーロッパにある国境なき医師団の統括部門に連絡が入り、その情報が日本事務局にも伝えられます。物資を積んだトラックが少しずつガザに入るようになりましたが、この2週間でまだ400台ほど。今回の戦闘が激化する前に毎日入っていた支援物資の2日分にも満たない量です。水も食料も、医療物資も全く足りません。

日本ではスイッチ一つで明かりが点きますが、ガザでは発電機を使っていて、そのための燃料も足りない状況です。水も蛇口をひねれば出るわけではなく、塩分濃度が高いので、フィルター装置でろ過しなければ飲み水にはできません。それにも燃料が要ります。しかし、燃料は武装組織に使われるおそれがあるとして、ガザに入れることを許されていないのです。

――とても医療を提供できる状況ではないですよね。

村田:ギリギリの状態ですが、まだ完全には止まっていません。ただ、北部にいる医師からは「必要な物資の5%もない」と言われていて。医薬品も足りず、麻酔薬もほとんどない状態で、空爆の被害に遭った人たちの緊急手術をしなければならないのです。麻酔薬なしで手術せざるを得なかったり、電気がないので携帯電話のライトで照らしながら緊急患者を診たり、スタッフの「何とかしたい」という思いで、かろうじて治療を続けています。

――ガザでは病院への攻撃もありました。

村田:世界保健機関(WHO)の発表によると、医療施設への攻撃はシリアでの内戦の頃から目立つようになり、今回のガザでは戦闘が激化した10月7日以降の数週間で200回以上の攻撃があったと報告されており、医療施設への攻撃は70回以上記録されています。また、救急車への攻撃も多く報告されています。残念ながら、その数は、紛争が長引くにつれてどんどん増えていくでしょう。

一昔前までは「赤十字マークを見たら攻撃をしない」といった暗黙のルールもありましたが、今はそうした“聖域”もなくなってきています。国際人道法では「医療を攻撃してはならない」「一般市民を無差別に攻撃してはならない」と定められているものの、罰則規定は無く、平気で破られている。私たちがやっているような人道援助は、より危険を伴い、より難しくなっているのです。

――病院が意図的に狙われているのでしょうか。

村田:そうです。例えば、シリアでは政府と対立している武装勢力がいる地域から、強制的に一般市民を退去させるために、病院が攻撃されたことがありました。紛争地では医療施設や学校などのインフラへの攻撃が、市民に最もダメージを与えると考えられています。

病院が狙われるようになった結果、シリアでは、2015年頃から手術室などを地下に移して治療をするようになりました。しかし、攻撃の手は止まなかった。現地の医療施設が地下に潜ったことを知って、今度は地面を貫通させるミサイルを使い始めたのです。

現在、ガザで一番大きなアル・シファ病院には、通常の7倍の患者さんが押し寄せてきているそうです。病院内だけでなく、周辺にも「ここだったら安全だ」と避難してきた人たちがいて、その数は4万5千人もいます。病院への空爆は、安全を求めて避難してきた人たちにも、甚大な被害を与えうるのです。

――今後、ガザの医療はどうなるでしょうか。

村田:私がこれまでシリアやスーダン、イエメンなど紛争地で活動をしてきた経験から分かっているのは、紛争で被害を受けるのは、空爆や砲撃で負傷した人たちだけではないということ。医療へのアクセスが途絶えてしまえば、あらゆる人たちに影響が出ます。

村田:例えば、統計上では200万の人口に対して、妊産婦は5万人いると言われています。ガザでは毎月およそ5500人の出産があるのです。安心して分娩できる医療施設はなく、出産時のリスクが高いことに加えて、もし早産児が生まれても電気がないので保育器は使えません。避難所が過密化してくれば、感染症が流行するなどのリスクも高くなります。

また、週3回の人工透析が必要な患者さんは1000人ほどいますが、そのほとんどが北部にいて、必要な透析治療を受けられていない状況です。がん患者さんは9000人いますが、医薬品がないので十分な治療ができません。紛争が起こると、医療施設は救命治療にシフトするので、もともと医療が必要な弱い人たちから、どんどん医療が奪われてしまうのです。

その結果として平時であれば助けられる命が、助けられなくなる。それが、紛争地で起こっていることなのです。

薬がなければ、100人の医師がいても何もできない

――村田さんはこれまで何度も海外派遣を経験されているそうですが、医師ではないと聞きました。国境なき医師団は、医療従事者だけの組織ではないんですね。

村田:そう思っている人は多いですよね。私も最初はそう思っていました。全世界に国境なき医師団のスタッフは4万5千人いて、そのうち8割は現地で採用しているスタッフ。あと1割が海外派遣スタッフで、残りの1割が事務局のスタッフです。4000人弱いる海外派遣スタッフのうち、半数は非医療従事者です。

物資の調達や管理をするロジスティシャンや、財務・人事を担うアドミニストレーターといった、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」に関わる仕事をするのが非医療従事者。医師や看護師が医療活動だけに集中できるのは、そうした仕事を担う人たちがいるからです。私自身は、海外派遣スタッフとして14年働き、今は日本の事務局で働いています。

――村田さんはなぜ国境なき医師団に?

村田:もともとIT企業で営業をしていたんです。3年目でようやく仕事にも慣れ、大きな仕事も任されるようになってきた頃、何となく将来が見えてきました。でも、それが「本当に人生でやりたいことなのか」と疑問を感じて。

そんなときに、緒方貞子さんの本に出合ったんです。緒方さんは国連難民高等弁務官として、世界の難民支援に力を注いできた方。本に載っていた難民の方たちの写真を見て、「こういう人たちのために働きたい」と思いました。国際協力にもいろいろな仕事がありますが、とにかく一番、どぎついところに行って泥んこになろうと。

――どぎついところに。

村田:土のにおいを嗅いで、汗や血にまみれる環境に自分の身を投じてみたい。それで「難民、仕事」と検索して出てきたのが、国境なき医師団でした。他の団体では医療従事者の資格や学位が必要だったのですが、国境なき医師団はいらない。「これだったら自分にもできるかもしれない」と。

――それまで海外にはよく行かれていたのですか?

村田:実はほとんど行ったことがなくて。大学時代に中国に1ヶ月、営業時代に会社のイベントでカナダに1週間行っていたくらい。ただ、小さな頃から世界の国々を身近に感じながら育ちました。

というのも、父が商船会社に勤めていて、大きなタンカーの船長として中東やアフリカによく行っていたんです。一度船に乗ると、数ヶ月は帰って来ない。家の襖には世界地図がたくさん貼ってあって、それを見ながら母が「今頃、お父さんはこの辺にいるよ」と。

――ご両親は会社を辞めることに対してなんと?

村田:反対していました。でも、「1回だけチャレンジしたい」と説得して。まだ若かったので、もしダメでもまたすぐ戻れると思っていました。ただ、国境なき医師団の試験に受かっても、「プール」といって、マッチングされるまでは所属も契約もしていない状態なんです。

前の会社の同期が20代後半でバリバリ仕事をしているときに、私はフリーターで引っ越しや品出しのアルバイト。正社員になると、いざ派遣先が決まったときにすぐには動けないので、英語の勉強をしながら連絡を待ち続けていました。途中で貯金も使い果たしたので、三重の実家に転がり込みました。そのときは、帰りの電車賃くらいしか持っていなかったですね。

――いつ派遣の連絡が来たのですか?

村田:フリーターになって1年以上経ってからでした。今でも忘れません。カフェで英語を教わっているときに日本事務局から電話がかかってきて、「村田さん、スーダンのダルフールに行きませんか?」と。

ダルフールは、当時、国連のアナン事務総長に「今世紀最悪の人道危機に瀕している」と言われたほど危険な地域。本当は、初回派遣はなるべく安全な地域に行って、経験を積んでから厳しい場所に行きたかったのですが、二つ返事で「行きます!」と答えていました。

――待ちに待った派遣。どうでしたか。

村田:それがもう……。最初は本当に最悪でした。強烈なにおいと暑さにやられてしまって。病院の消毒のにおいに、たくさんの人の血と汗が入り混じったようなにおい。それに赤ちゃんの泣き声や、患者さんたちのうめき声も。あらゆる情報が五感から流れ込んできて、気付いたときには「ちょっとごめん」とトイレに駆け込んでいました。

やる気満々で行ったのに、初日でこれかよ、と。カッコ悪いし、もう自分が情けなくて、落ち込みました。

――どうやって気持ちを立て直したのでしょうか。

村田:一緒に働くスタッフが「気にするな」と慰めてくれました。それに「まだ9ヶ月の赴任期間が残っているんだから、難民キャンプを自分の目で見て、ゆっくり慣れていけばいい」とアドバイスを。そのとき、アメリカ人のベテラン医師から「ここにいると、なぜ国境なき医師団のような組織ができたのかが、よく分かるよ」と言われたのが、強く心に残りました。

――なぜ人道援助が必要なのかと。

村田:その答えはすぐに分かりました。メディアではあまり注目されていませんが、ガザやウクライナだけでなく世界中に紛争で苦しんでいる人たちがいて、当時のダルフールにはすでに180万人の国内避難民がいました。

支給される水は1日に1人20リットル。飲むのも食事も洗濯も体を洗うのも、それで全て賄わなければならない。家はプラスチックシートと木で作られた、雨風をしのぐだけのシェルターです。その生活が1、2週間じゃないんですよ。もう何年も続いている。もし国境なき医師団のような国際人道援助団体が支援をやめればどうなるのか、容易に想像することができました。

――ダルフールではどんなお仕事を?

村田:6つの地域で進めるプロジェクトの物資の供給の全責任を負っていました。医薬品だけではなく、食料やプラスチックシート、石鹸などあらゆる物資です。医薬品の中には、ワクチンのように「コールドチェーン」といって、製造から輸送、保管までを一定の温度に保たなければならないものもあるので非常に気をつかいます。

医薬品は輸入手続きがあるので納期までに最低3ヶ月は必要。でも、現場の医師は在庫のことは考えずに、患者さんが来ればどんどん薬を使いますよね。だから、急に「この薬を送ってくれ」と言われることもあって。「いつまで?」と聞いたら、「明日」なんてことも。薬がなければ、たとえ100人の医師がいても何もできません。裏方の仕事ですが、とても大事な役割を担っているのです。

――初めての海外派遣でそこまで任されるのですね。

村田:気を張っているときは頑張れるものなんですよね。ダルフールに赴任して7ヶ月くらいのときに、やっと1週間の休みが取れて、エジプトのカイロに行ったんです。カイロでは毎日、日本食のレストランに行きました。

ダルフールの食べ物は、美味しくないんですよ、ご飯もシナモンの味で。それが一番つらかったかもしれない。30年近く生きてきて、初めて食べ物の夢を見ました。白いご飯とみそ汁、焼いた鮭を食べているんです。「美味しい」と思って食べていると、パッと夢から覚める。それが何度も。現地で初めてしょう油が手に入ったときは、嬉しくて嬉しくて、ワインのようにグラスに入れて飲み干したくらいです。

村田:なので、7ヶ月振りに日本食を食べることができて、気持ちがゆるんだんでしょうね。帰りの空港で飛行機のフライト情報を見ていたら、「NARITA」の文字が目に飛び込んできて。ふと「あれに乗ったら日本に帰れるんだな」と。ちょうど日本人の大学生の女の子たちが「カイロ楽しかったね」と話しているのも聞こえてきました。またあの紛争地に戻るのか、と思うと、そのまま成田行きに飛び乗ってしまいたい気持ちになりました。

――休暇明けにまたダルフールに戻ろうと思えたのは、なぜですか?

村田:チームのメンバーが、自分を待っていてくれたから。彼らを裏切って日本に帰国することはできないなと。海外派遣スタッフの多くは、自国にいれば家族や友人たちと快適な暮らしができるはずなのに、それを脇に置いて、わざわざアフリカの紛争地まで来ているんです。自分の人生とは関わりのない人たちのために、暑い中、朝早くから一生懸命仕事をする。なんてピュアな思いを持った人たちなんだろうと。

プロフェッショナルなスキルを持って現地に貢献している姿は、とても尊敬できました。その感覚は会社員時代には感じられなかったものです。彼らと一緒に働けることが、「この仕事を続けたい」というモチベーションになりました。

――1回目の派遣が終わったとき、ご両親にはどう伝えたのですか?

村田:父から「続けるのか?」と聞かれたので、「続けたい」と。父は、母に向かって「これは相当、重症やぞ」と言っていました(笑)。行く前よりもやる気になって帰ってきたので、「止めても無駄だな」と思ったのでしょう。

日本の社会にもっと人道援助を広めていきたい

――村田さんは日本人で初めて事務局長に就任されたそうですね

村田:国境なき医師団の日本事務局ができたのが1992年。30年近く経って、ようやく日本人が事務局長になりました。フランス発祥の組織なので、ずっとフランス人がトップだったんです。私はこれまで15回、海外派遣を経験してきましたが、この組織はもっと日本で広がる可能性があるはずだと思っていました。それだけのポテンシャルがあると。

――具体的にどんなことを?

村田:例えば、日本社会や日本政府へのより強い働きかけは、事務局長が日本人だからできることだと思っています。イスラエル・パレスチナでの「一般市民への無差別攻撃の即時停止」や「医療の保護」、「人道性の回復」の3点を訴える署名活動をしましたが、政府への働きかけが以前よりもスムーズになったと考えています。

また、長期的な視点で人の採用にも力を入れようとしています。日本からの海外派遣スタッフの派遣回数は現在年間で約100回ですが、それを2030年までに倍にしたい。また日本からの寄付で人道援助が届く人の数も、倍にしたい。そのために日本で人道援助に対する関心を呼び起こすような働きかけをしていきたいと考えています。その一つが、証言活動の一環として講演を積極的に行うこと。自分の本をルポタージュではなく自己啓発本というかたちで出したのも、幅広い層に読んでほしいと思ったからです。

――日本ではまだ人道援助が広まっていないと。

村田:まだまだです。日本では人道援助というと、ちょっと変わっていると思われることがありますが、派遣先で出会ったヨーロッパ人の医師たちの中には、「国境なき医師団に入りたくて医師になった」という人がたくさんいました。ヨーロッパやカナダでは、学生たちに人気の職業の一つなんです。

日本で海外派遣スタッフを募集すると年間約100人の応募があるのですが、フランスでは3000人も集まるんです。フランスの人口は日本の半分の6000万人ですから、人口で換算すると日本の60倍。

国境なき医師団のロゴマークが付いたスーツケースを持ってパリを歩いていると、あちこちで声をかけられます。「国境なき医師団なの? 頑張ってね」みたいに。空港のスタッフさんからも、キャビンアテンダントさんからも必ずといっていいほど声をかけられる。

――それだけ尊敬される存在だということですね。

村田:日本事務局が描いている夢は、「多くの人が人道援助という仕事に理解をもっている社会」と、「多くの若者が人道援助をキャリアの選択肢の一つとして考える未来」を実現させることです。日本もいつかフランスのようになれるはずです。

――今日、紛争地での厳しい現状をお聞きしましたが、それでも希望はありますか?

村田:おそらく、今、ガザの人たちの多くは「世界は何もしてくれない」と思っているかもしれないですよね。自分たちがこれだけ攻撃されているのに、誰も攻撃を止めようとしてくれない。物資も入ってこない。世界から取り残されているんじゃないかと。

でも、助けるために動いている人たちはいる。イスラエル寄りのアメリカでも若い人たちの間でデモがありましたし、日本でも私たちの団体が実施したオンライン署名で、2週間の間に10万人を超える人々からの署名が集まりました。そして国境なき医師団は、医療施設が攻撃されても、諦めずに人や物資を届けようとしている。何より、今も現地で活動するスタッフがいます。私たちも、これからまだ現地に人を送ろうとしています。そこに、希望はあると思うんです。

私が、そう考えられるようになったのは、シリアで活動中に、ある患者さんからかけられた一言がきっかけでした。

――どんな言葉ですか?

村田:シリアでは市民への無差別攻撃も続き、私たちがいくら国際人道法の順守を呼びかけても全く効果がなかった。その無力感から「今度ばかりは私も国境なき医師団を辞めよう」と考えていました。

そのとき、「You are our hope(あなたたちは、私たちの希望なんだ)」と言ってくれた人がいたんです。彼は、空爆で奥さんと赤ちゃんを亡くされて、片足も失っていました。それでも、私たちのことを「希望」だと言ってくれたのです。戦闘が激しい場所でも、たくさんの外国人スタッフが来て、現地の人たちと一緒に働いている。彼らにとっては、私たちの存在が「世界から見捨てられたわけじゃない」と思える最後の希望だったのかもしれません。

当時のシリアでは、どれだけ人の命を救ってもそれ以上に多くの人たちの命が奪われていました。今のガザと同じです。でも、私たちの存在によって「あなたたちのことを思って動いている人たちがいる」のを伝えられるとしたら、それは「希望」なのかもしれない。たとえ絶望のほうが圧倒的に大きくても、誰かにとって、ほんのわずかな希望の一つになりうる。私はそう思っています。

――村田さんの本には「命の使い方」という言葉が使われています。

村田:日本にいるとなかなか気付けないのですが、私たちはものすごく恵まれた環境にいます。この恵まれた環境にいながら、夢を持たないなんてもったいない。紛争地では、夢を持ちたいのに持てなかった人や、叶えられなかった夢がどれだけあるか。「命の使い方」を考えて、自分を奮い立たせるような大きな夢を持ってほしいと思うのです。

村田:自分と家族を幸せにすることももちろん大事ですが、プラスアルファで誰かのためにできることがあるはず。それは、地域の子どもたちやお年寄りのための活動かもしれません。一人一人が、自分の持ち場を少しでも良くしていくことができれば、世界は変わっていくのではないでしょうか。(了)

村田慎二郎(むらたしんじろう)さん

国境なき医師団日本 事務局長。1977年、三重県出身。

外資系IT企業での営業職に就職。2005年に国境なき医師団に参加。現地の医療活動を支える物資輸送や水の確保などを行うロジスティシャンや事務職であるアドミニストレーターとして経験を積む。2012年、派遣国の全プロジェクトを指揮する「活動責任者」に日本人で初めて任命され、援助活動に関する国レベルでの交渉などに従事する。以来のべ10年以上を派遣地で過ごし、特にシリア、南スーダン、イエメンなどの紛争地の活動が長い。2019年より、ハーバード・ケネディスクールに留学し、行政学修士(Master in Public Administration=MPA)を取得。2020年、日本人初、国境なき医師団の事務局長に就任。2023年10月『「国境なき医師団」の僕が世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なこと』(サンマーク出版)を出版。

国境なき医師団HP:国境なき医師団 (msf.or.jp)

(お詫びと訂正)初出時にガザの人口を22万人と誤って表記していました。正しくは220万人です。お詫びして訂正させていただきます。

【この記事もおすすめ】