わかりやすくしすぎない言葉たちーー2025年12月64冊の中の3冊【連載・月60冊読むkyoの「積んどかない」読書/第1回】

毎日、仕事と主婦業に追われながら、隙を見つけて本を読んでいる。

それは私にとって、愛猫や家族との時間と同じくらい、大切な時間だ。

今月も、気づけば60冊を超えていた。

ただ、本の世界に浸り、深く潜る。

速読ではなく、1冊ずつ、時間をかけて読み進める。

そして、自分の身体の中に、何が残ったかを確かめる。

今月「何かが残った」本を3冊選んだ。

浮かび上がった共通点は、「わかりやすくしすぎない言葉」、だろうか。

説明を尽くさない。

結論を急がない。

読み手に委ねる余白を残す。

選んだ3冊は、ジャンルも時代も異なるが、言葉に対するその態度が静かに共鳴していた。

最初に挙げるのは、河出文庫の古典新訳コレクション、円城塔訳版『雨月物語』である。

上田秋成さんによる古典文学の名作、『雨月物語』は、もちろん初見ではない。

学生時代から何度も手に取ってきた本だ。それでも、訳者や装丁が変わると、なぜかまた読みたくなり手に取る。出版社の思惑にどっぷりはまる読者、それが私だ。

今回手に取ったのは、ヒグチユウコさんが書き下ろした装画の特装版だ。

内容を知っているはずなのに、表現や表紙が変わるだけで、物語との距離感が微妙に変わる。(もちろん河出文庫のプレゼント企画への応募も目的ではあるが)その変化を確かめたくて、ページを開いた。

怪談集として知られる『雨月物語』は、恐怖や驚きを前面に押し出さない。原因も結末も曖昧なまま、物語だけが静かに置かれていく。説明されないからこそ、読み手は想像に関わらざるを得ない。

理工系特有の理屈っぽい性格のせいか、因果関係が明示されない構造には、いささか引っかかりを覚える。だが、その「わからなさ」があるからこそ、物語は読み手の中に入り込み、生活の中でふと顔を出す。

内容は変わらない。

それでも、言葉と絵の装いが変わることで、こちらの読み方が変わり、余韻も変わる。

古典新訳は、読むたびに、言葉との距離を測り直させてくれる。

2冊目は、安達未来著『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか』である。

刺激的なタイトルが目を引く。しかし本書が問いかけているのは、単なる効率やスピードの話ではない。焦点が当てられているのは、成果を急ぐあまり、思考の工程がどこで省略されているのかという点だ。

課題を早く出すことは、美徳として教えられてきた。

けれど、考える時間まで削ってしまったとき、言葉やアウトプットはどこか痩せてしまう。

仕事や成果を扱った本は何冊も読んだが、この本は、あえて立ち止まることを推奨している。わかりやすい答えを提示せず、問いだけを残す。その問いが、仕事の途中や生活の中で何度も立ち上がってくる。

「急がない」という選択肢が、思考の質を守ることもある。

その事実を、静かに思い出させてくれるものだった。

とはいえ、締切そのものを軽視していいわけではない。

そのバランスを考えさせられる1冊でもあった。

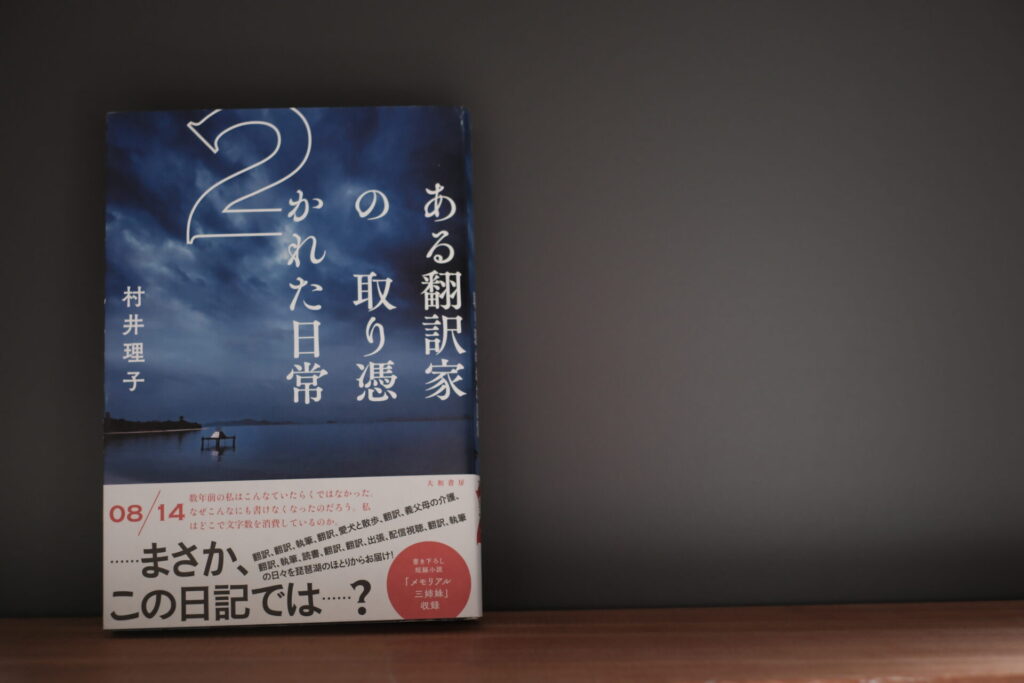

3冊目は、『ある翻訳家の取り憑かれた日常2』。翻訳家・村井理子さんによる手記だ。

数字のとおり、同タイトルの前作がある。そちらでは翻訳という仕事の過酷さと滑稽さが、軽やかに描かれていた。

二作目となる本書では、その「日常」がより深く、より執拗に掘り下げられている印象を受けた。

一語に悩み、一文を疑い、何度も立ち止まりながら進んでいく。

派手な成果や劇的な展開はない。だが、翻訳という営みが、才能よりも執着によって支えられていることが、日々の描写からはっきりと伝わってくる。

一作目が「仕事の輪郭」を見せてくれたとすれば、二作目は「仕事に取り憑かれていく時間」を描いている。

言葉に誠実であろうとする姿勢が、より濃く、より切実に残る。

言葉を扱う仕事に関わっている身として、この「遅さ」や「迷い」は他人事ではない。スピードや正解が求められる場面が多いからこそ、本書の描く翻訳家の姿勢は、読む側の速度を少しだけ落としてくれる。

今月選んだ3冊はいずれも、読み手にとって親切な本ではないかもしれない。

わかりやすく整えられた答えも、即効性もない。

それでも、生活の中でふと立ち止まる瞬間に、思い出してしまう何かがある。

読書とは、答えを集める行為ではなく、問いと一緒に生きていくことなのだと、今月の本たちは静かに教えてくれた。

来月もまた、私のなかに残った何かだけを書いていきたい。

文/kyo

【この記事もおすすめ】