大海原を一人で行かせない。大人も子どもも本気であそべる場をつくる 【リレー連載/あの人の話が聞きたい/第6回】

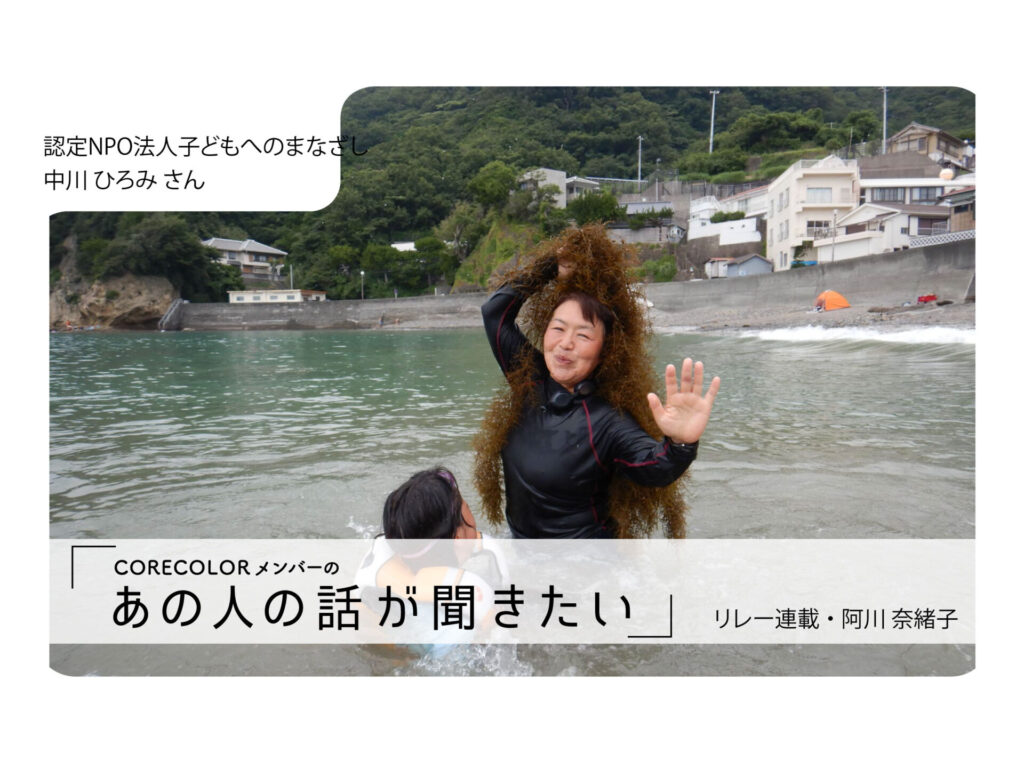

ほぼ365日、子どもたちと川や野山で転がったり飛んだり潜ったり、自然をあそび尽くす62歳がいる。新宿から電車で約30分。「東京ってこんなに美しい自然があるんだ」とよく言われる日野市が、中川ひろみさんのフィールドだ。「子どもを真ん中に考える社会へ」を掲げNPO法人を運営する。プレーパークや野外保育、フリースペースなど、10以上の事業を並行しながら、本気で「あそぶ」秘訣を聞いてみた。

聞き手は、子どもの頃から中川さんを知り、現在では運営の手伝いをする阿川が担当する。

聞き手/阿川 奈緒子

あそびや体験が売りに出されている

取り憑かれたように焚き火に枝を入れ続ける幼児がいる。巨大ハンモックの中の小学生を面白がらせようと揺らす中学生たちもいれば、小川で一人エビを獲る大人もいる。ここ、日野市にあるプレーパーク「なかだの森であそぼう!」は、誰もが自分の責任で自由にあそぶ場所だ。

でも、最近、せわしない保護者が増えてきたという。到着したばかりの我が子に向かって、「せっかく来たんだからあそびなさい。川に行ってみなさいよ。木工があるんだからやってみなさい」と、矢継ぎ早に声をかける。

「新しいあそび場に来たばかりの子どもは、『なにが面白いだろう』『ここはどんなところだろう』と感じる時間が必要。大人がつっつかなくても、身体にじわ〜っと自然が染み込んでいくのになぁ」。批判するでもなく、あらあらという感じで心配している。このプレーパークを始めた中川ひろみさんだ。「認定NPO法人子どもへのまなざし」の代表をしている。

コロナで「予約」が必要なあそび場が増えた。時間制限があり、あそぶ時間は切り取られ、仕事のように追い立てられてあそびをこなす。だから、自分で「好き」を決めるプレーパークでも、保護者は「子どもの時間」を待つことが苦手になってしまったのかもとひろみさんは言う。

「『好きにあそぼう』と言っても、許可や指示を求める子が増えました。やることが決まっているほうが楽だし、これが『良いあそび』と大人が決めちゃっているんだよね」

大人から、「危ない!」「汚さないで!」「静かにして!」と言われて、今、子どものあそびの範囲はグッと狭まっている。「自分で面白さを探したほうが、自分にヒットするのになぁ」

たっぷりした<時間>と気の合う<仲間>、そして自由な<場>があれば、子どもの内側からどんどんあそびが生まれていく。

このインタビューを行ったのは夏。NPOの事業の一つである野外保育を卒園した1〜6年生の小学生たちが、毎日学童のように集まって川あそびをする時期だ。どれだけ潜れるか、どれだけ仰向けになれるか、どんなふうに息を吐けるか、何回水中で回転できるか……。朝から夕方まで川であそんで日焼けで鼻の皮がむけ、最後に出てくる言葉は「今日もやり切った」「もう寝たい」「さいっこー」

「何かができる・できないではなく、子どもがキラキラと生きている姿がいいね! と大人が言えないと。どこか連れて行くだけがあそびや体験ではないんです」

本来、子どもにとって大人の目の届かないところであそぶのが一番楽しいとひろみさん。でも、安全が徹底された世の中で、子どもだけで勝手にあそぶ時代を取り戻すのはもう無理なのかもしれない。

「命を守りながら、子どもの『やってみたい』をどう実現できるのか一緒に考えてくれる大人を増やしたいのです。ほったらかしではなく、気持ちを聞いてあげる。うまくいかなかった、やりたくてもできなかったことがその子の糧になるんです」

毎年川であそんでいる小学生も、「去年は怖くてできなかったけど、今年はあの岩から絶対飛び込みたい」と、「やってみたい」を蓄えて自分で自分を伸ばしていく。

「新しい自分を見つけた時の子どもの顔ったらない」。そのキラキラしている喜びを共有できた時が嬉しい。

「まずは大人が幸せにならないと、子どものあそびを許せないし虐待もなくならない。大人も『自分って何をしている時が楽しかったかな?』と思い出すといい。あそんでこなかった人は、あそび直せばいいんです」

出会った保護者が変化していく姿を目の当たりにするのもやりがいの一つだ。ひろみさんも子どもの頃、あそび尽くしてきたのだろうか?

不満を言うだけの人にはならない

インタビュー前、木の幹と同じくらい日焼けをした野外保育を卒園した子に聞いてみた。

「ひろみさんってどんな人?」

「ひろみん? 子どもだよ」

大学や行政の講演会に呼ばれるような認定NPOの代表理事だが、カリスマって感じじゃない。朗らかで優しいだけでもないし、サバサバしているわけでもない。自分を「変わったおばさんなんで」とユーモアを交えて謙遜する。だから子どもたちも安心して寄ってくるのかもしれない。

ひろみさんは言う。「私も、あそび直してるの」

都会の真ん中、文京区で育った。クラスで5人、中学受験で塾に行っていたうちの一人で、放課後はほとんどなかった。「楽しかった思い出は、塾をさぼってした団地での缶蹴りかな」

結婚して日野市に来て「空ってこんなに広いんだ〜」と知った。しかし、引っ越してきたばかりで初めての子育て。土手を一人ポツンとベビーカーを押し、子を育てる親の孤独も知った。「やっぱり家族だけでの子育ては難しいんです。『嫌になっちゃうよねぇ』と言い合える仲間がいないと」と気づき子育てサークルを立ち上げる。子ども家庭支援センターの相談員などを経て現在の活動を開始。子どもも親も一緒に育つことを伝えながら、自分もこの活動であそび直している。

しかし、あそび続けるには様々な壁がある。「怪我と弁当、自分持ち」「骨は折っても心は折るな」と16年やってきたが、これだけ安全第一な社会。野外での活動は危険だ、と理解されないこともある。また、いろいろな考えを持った人が集まっているので摩擦もある。もちろん資金面での課題も数え切れない。

「でも、『こうすれば良いのに』と不満を言うだけの人になりたくないんです」。フリースペースも、不登校で居場所のない子を間近で見て、もう放っておけないと4年前からやり始めた。見切り発車だったが後悔はない。

子どもと関わっているから、虐待やいじめなど、心が痛む現実が嫌というほど目に入ってくる。「ニーズに合わせるのとも違うんですよね。目の前の一人ひとりに心を動かす感じかな。一人ではできなくても周囲につぶやいてみると『ご飯つくるよ〜』とか『一緒にいられるよ〜』と集ってくれる仲間がいる。だから続けられているんです」

つらい子に、いろんなおじさんおばさんがあなたを心配していると伝わればいい。「大海原をひとりぼっちで行け! ではなくて、多くの人がそれぞれのあり方で絡まり合っていけば、命を絶つ人はいなくなるのではないかな」

燃え尽きずに「やりたいこと」をやるために

野外保育は16年目を迎え卒園生も100名を超えた。「おはよ〜っ」と登園すると、靴を脱ぎ、シャツを脱ぎ、ズボンを脱ぎ……泥に突入していた男の子が、もう大学生。「ひろみさんにはお世話になったから恩返しをしないと」と毎年開催している卒園生のキャンプに来てくれる。

この泊まりがけで海へ行くキャンプでは、小学生が寝静まったあとの22時以降が面白くてたまらない。高校生や大学生になった子たちが、将来の夢を語ってくれたり、「僕ってどんな人だった?」と聞いてきたり。彼女ができたと言われればホロリとする。「私の体力は、まめのめ(野外保育の名前)のおかげだ」と語る子も。

「そう、体力は大事。へばったらあそべないし、やりたいことができない!」。保護者の間でも、ひろみさんは年々若返るとささやかれている。その秘密はなんなのだろう。

「こんなおばあさんが、ずっと代表をやるのもね〜」と言いながらも、「いい崖がある空き家があって、狙ってるんだ」と目の奥が輝き出した。

子どもには、あそびの幅が広がる「崖」が必要だと言う。さらに、毎年子どもたちが大きくなり、自治体の学習支援も請け負っているため、拠点の古民家は手狭に。耐震強度の問題もある。建物には苦労しているためいつも空き家を狙っている。

「人手不足の時は、『人、人、人』って思っていたらいい人が来てくれたし、以前拠点を変えなければならない時も、『家、家、家』って何十軒も探したら、今の古民家が見つかったから、また思うことにする」そうだ。

「私、野望の塊なんで」。これがへばらない理由かもしれない。(了)

執筆/阿川 奈緒子

中川 ひろみ(なかがわ ひろみ)

東京都文京区出身。「特定非営利活動法人子どもへのまなざし」代表。保育士を経て、「市民ワーキンググループ」に参加。「今日野市にはないけれど子どもにとって必要な居場所とは?」と話すあうなかで、プレーパーク「なかだの森であそぼう!」を立ち上げる。2008年「子どもへのまなざし」を設立。現在、プレーパーク、野外保育、フリースペース、子ども食堂、病児保育など、様々な市民活動を行う。

プレーパーク「なかだの森であそぼう!」

(毎週金曜日・毎月第2、3土曜日に開催)

東京都日野市日野本町6-1-88

野外保育「まめのめ」・フリースペース「たけのこ」

東京都日野市西平山4-18-12

【この記事もおすすめ】