芸術の爆発を支える愛を見た。『史上最大のTARO展がやってくる! 展覧会 岡本太郎』

こんな衝動に駆られたのは久しぶりだ。

岡本太郎のユニークな感性にすっかり魅了され、居ても立ってもいられなくなった。もっと知りたくなって美術館を出るとそのまま本屋へと向かった。スマホで『岡本太郎』と検索をして書籍が見つかると注文した。

上野にある東京都美術館で12月28日まで開催されている『史上最大のTARO展がやってくる! 展覧会 岡本太郎』。

「とにかくすごいよ。エネルギーがもらえる」と友人が書いていたSNSの書き込みを見て、軽い気持ちでパワーチャージに向かった。

1980年代半ばに放送されていたテレビコマーシャルで「芸術は爆発だ!」と目をむいて手を広げるポーズをとる風変わりなおじさん。エキセントリックな強い目を覚えている。

彼自身がまるで芸術作品かのような強い個性。

手に入れた本を読んでいくと複雑な背景が見えてきた。

まずは生い立ち。

父は漫画家で朝日新聞で4コマ漫画を初めて描いたという岡本一平。母は歌人で小説家でもある岡本かの子。

酒に、女に奔放な父と、恋愛至上主義者の母。家には母の愛人まで同居していた少年時代。

「私は、母親というものを、いっぺんも持ったことがないというような気さえする…・・」と太郎は著書の中で書いている。本能に正直に生きた母。執筆中には柱に縛られていたこともあったそうだ。太郎少年も自我強く育ち、先生が気に入らないと登校拒否して小学1年生で転校を3回も繰り返したという。

18歳で美術学校を中退し、両親のヨーロッパ取材旅行に同行した。芸術の勉強のためそのまま太郎ひとりがパリに残った。街角のアトリエで出会ったピカソの抽象画。涙が流れるほどの感動を覚えたと同時に「あれをまったく違ったやり方で乗り越えてやる」と決意したという。抽象と具象のぶつかり合い。そして25歳で発表したのが『痛ましき腕』。

包帯を巻いた腕が具象で描かれているが、その顔に当たる部分には大きな真っ赤なリボンが結ばれている。泣いているのだろうか。独自の世界観にしばらく絵の前から離れられなかった。

ガイド付きの展覧会チケットにしたのは正解。

おどろおどろしいほど原色を使った作風が、いつも何かと闘っていることを教えてくれた。太郎は、「自分を否定して、ぶち壊して、血みどろになって乗り越えていく。概念の違うものをぶつけることで爆発する。妥協するとつまらなくなる」と言っていたそうだ。自分もこの歳まで生きていれば自己否定もしたし心が血みどろになったこともあるが、妥協して後悔したことばかりだ。

パリがドイツ軍に占領され、日本に戻った太郎は徴兵され陸軍二等兵になった。

戦後、創作活動を再開させるとさらに常識や権威に挑む前衛的作品を次々に発表している。

『重工業』は、「かつては機械が人間の奴隷だったのに、今や人間が機械の奴隷になっている。人は本当の生き方をしていない」とネギと人間を並べた。『森の掟』では中央に描かれた化け物の真ん中にファスナーが着いているが、「権力者なんてチャックをあければ空っぽだ」と自身で解説していた。

縄文土器や土偶に感銘を受け、太古の人間の自然な姿を求めたのも経済成長で変わっていく日本への抵抗だ。

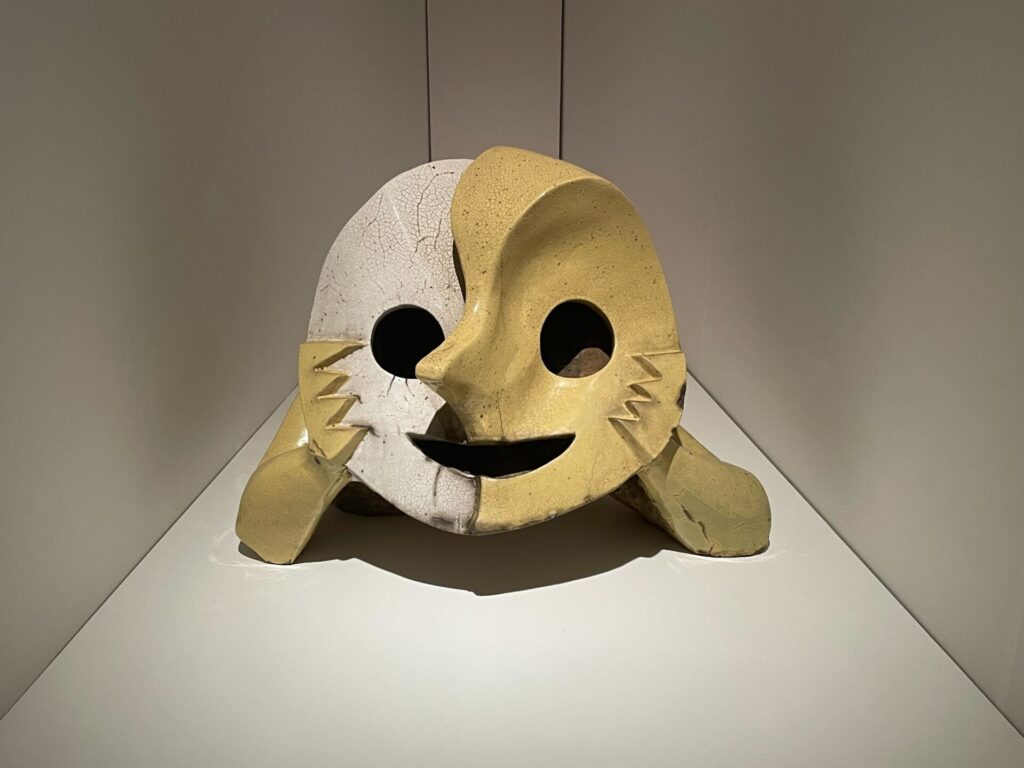

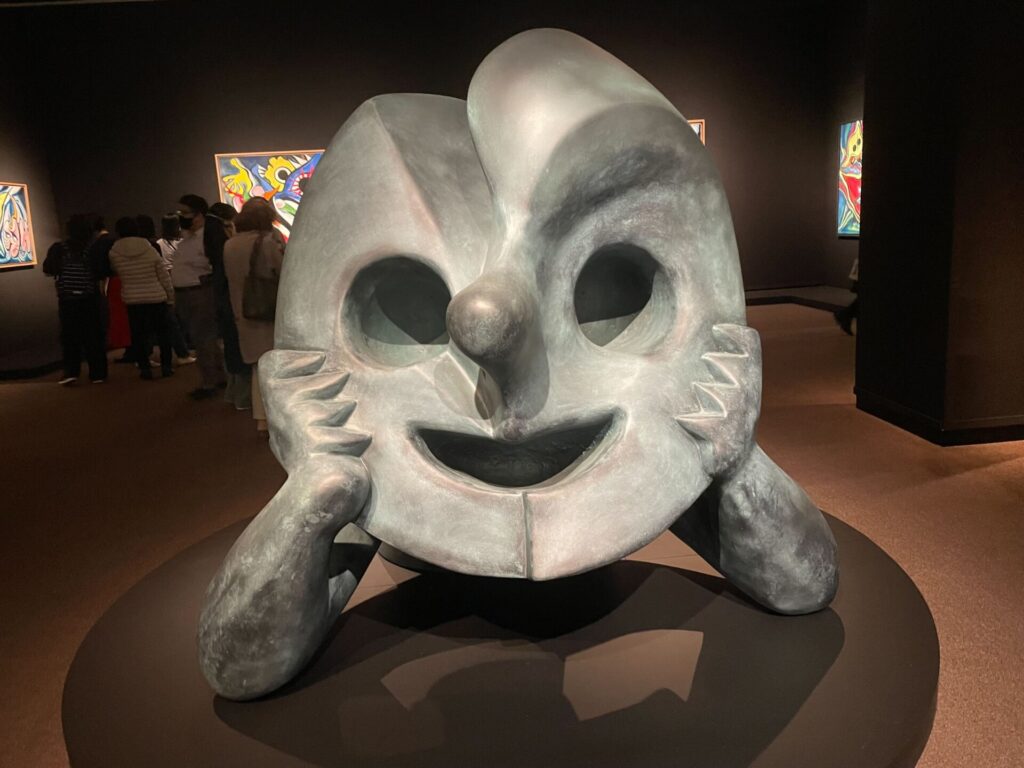

時折ひょっこりあらわれる縄文風のモニュメント。アトリエの庭に置かれていた作品も展示されているというが、絵画とは一変してどれもユニークで愛らしい。アトリエでは唯一穏やかな時間が流れ、愛するパートナーと笑顔で温かいコーヒーでも飲んでいたのではないだろうかと想像してみる。

国際的な知名度が評価され1970年の万国博覧会でプロデューサーとして白羽の矢が立ったのだが、高名な建築家が設計した大屋根にまるく大きな穴を開けてしまう。そこには高さ70メートルの『太陽の塔』を突き抜けさせた。

「調和とはぶつかり合うことだ」と独自の理論で制作。ぶっ飛んでいる。いや、かっこいい。まさしく万博のテーマ「人類の進歩と調和」ではないか!

展示にあったのは50分の1のレプリカだったが、塔には3つの太陽が描かれ、実物の内部には海から始まって人類へと進化するまでのツリー型オブジェがあって中に入ることができたそう。発展することばかりで進んでゆく世の中にきっと警鐘を鳴らしていたんだ。現代人は今頃になって環境問題とかSDGsだとか言ってあわてている。

この展覧会には約40年ぶりにニューヨークから里帰りする作品もあり、岡本太郎の人生の全貌が紹介されている。時に荒々しく、時に愛らしく、創作された作品がこれでもかと並んでいる。ものすごいパワーだ。

しかし〝愛しき変人〟岡本太郎はひとりで戦っていたのではなかった。傍らにはいつも敏子さんがいたのだ。出版社に勤めていた23歳の時に太郎と知り合い、秘書としてのちに養女として、制作にも立ち会い、後述メモを取ってサポートした50年来のパートナー。結婚というかたちを取ることなく養女になったのは、太郎が結婚制度を嫌ったからだと懇意にしていた瀬戸内寂聴さんが話す映像をYouTubeで見つけた。子供をもうけることも拒んだ。幼き日の経験がそうさせたのなら悲しいが、それでも共にアトリエに暮らし寄り添った。

1996年に85歳で太郎は永眠。しかし、「死は悲しいものじゃない祭りだ」と言い残して葬式すらしなかったそうだ。

敏子さんの支えがあってこそ太郎は思う存分、芸術に没頭し自我を表現することができたのではないかとあらためて思う。その内には求めていた母を見ていたのかも。人を支えるには並大抵の覚悟がないとできないことはわかっている。なぜなら私は競馬記者という立場で、ジョッキーの夫に寄り添ってきたからだ。それがどれだけ危険な職業かを知りながら、レースには必ず笑顔で送り出す。時速60キロで走る馬に手綱だけで騎乗するジョッキーに、前日の夫婦喧嘩を引きずらせてはいけないのだ。

敏子さんは太郎の亡き後も世間から評価されるように尽力し続けた。身も心も才能も生も死も、まるごと包み込んでくれたパートナーの愛が岡本太郎の作品からあふれ出す。

その大きさを感じながら、もう一度、岡本太郎作品を堪能してエネルギーをいただいてこようと思う。

文/中川 明美