光の変化。それは私の変化。『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』

『テート美術館展 光 ―ターナー、印象派から現代へ』。この展覧会名を見た瞬間、約30年前初めて海外一人旅をした時に訪れたテート・ギャラリーの光の記憶が蘇ってきた。

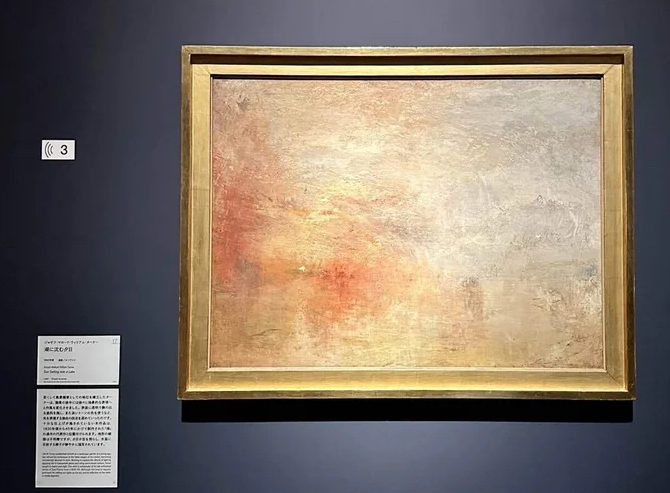

20歳で訪れた初めてのヨーロッパ。冬のロンドンの空はグレーで、光がさす時以外は重たさがあったけど、中世の建物がそのまま残る街並みに合っているように感じた。バッキンガム宮殿の衛兵交代式やウェストミンスター寺院といった名所を訪れた後、「海外に行ったら、美術館へ行け」という先輩からの教えに従い、テムズ川のほとりにある美術館に辿り着いた。その国の文化を一気に感じることができるから、というのが先輩のおすすめの理由。当時の私は国内の美術館にもあまり縁がないのに「わかりました!」と勢いよく返事をして、深く考えずに行き先を決めた。入場料が無料であることに驚き、時代順に展示されていたイギリス美術の展示数に圧倒された。宗教画、肖像画、日常的な風景画などが所狭しと並べられ、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー自身から寄贈された彼の初期から晩年までの充実した作品群の展示もあった。「光の画家」と称されるターナーが描く光は、明確な輪郭線を持たず、周囲の自然に溶け込んでいるのが特徴的で、その一枚一枚から色彩が異なる淡い光が放たれていた。

*

絵画といえば美術の教科書くらいしか知らなかったが、この時に印象に残ったことは2つ。日常を描いた作品が評価されていること、ターナーの作品ばかりであることだった。

当時の私は、1987年にゴッホの「ひまわり」58億円、1990年に同じくゴッホの「ガシェ博士の肖像」124億円という絵画の落札ニュースを見て、インパクトがある絵に価値があると勘違いしていたところがある。日常を描いた絵が多く展示されているのを見て、違いに戸惑いながらも、優しい光の作品を好んで見た。特に海に降り注ぐ光の絵は、「穏やかな海だな」と印象に残った。バブルの時代で、ものすごいスピードで賑やかに走り続けていた日本の空気との違いを感じたのかも知れない。

もう1つのターナーの作品ばかりという点に関しては、後々美術史を読んで納得した。19世紀に最も活躍した風景画家であり、テートに収められた作品がのちの印象派の画家たちに多大なる影響を与えている。知らないって恐ろしい。

*

あれから30年。50歳になり、テートの光と再会した。

会場の中でも第2章の「自然の光」が、私にとってこれぞテートと思う作品たち。ターナーの作品や30年前に「穏やかな海」と感じた絵、ジョン・ブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》が展示されている。海に降り注ぐ優しい光は、思わず深呼吸したくなるような浄化作用があり、ゆっくりと時間をかけて観ていたくなる。コロナ禍を経て、日常の穏やかさがいかに貴重であるか、ということを実感しているからなのか。

いや、この絵に惹かれるのはきっと自分自身の変化だ。

*

私は6月末に会社を辞め、フリーランスPR・マーケティングとして独立しようと準備をしている。猛烈な勢いで走ってきた会社員生活を振り返り、自分自身を分析し、これからどうやっていくのかを考えるうちに不安になったり、方向性が見えなくなることもある。でも、この絵の光は、そんな焦りを和らげてくれる効果があった。

それは、本展を見る1週間前に人生で初めて絵を買ったことにも現れているように思う。これまで10年ごとの節目の年に年齢分の買い物をしていて、その時々で自分に一番力をくれるものを選んできた。20歳でパールのネックレス、30歳で初めてのアフリカ大陸 ケニア旅行、40歳では初めて自分で着物を誂えた。50歳の今選んだのは、ハワイモロカイ島在住のアーティスト山崎美弥子さんが描いた《輝く》と《あなたのための聖なる場所》の2枚。

《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》と今回購入した絵は、描いた時代も場所も大きさも全く異なる。でも、穏やかな晴れの日に、キラキラと淡い光が降り注ぐやわらかさに共通点があり、その優しさに惹かれている。

なぜ惹かれるのか。

それは、何かあった時に必ず訪れる地元の海の光を思い出すからだ。高校時代、恋愛に悩んだり、受験勉強が上手くいかなかったりすると親友と話しながら30分歩いて崖を抜けて大海原を見に行った。自然の雄大さを感じ、海に降り注ぐ光の美しさに癒され、自分の悩みのちっぽけさを感じて元気を取り戻した学校帰り。社会人になってからも、落ち込んだり苦しい時、転職など決断の際に訪れている。自分の気持ちを落ち着け、次に向かう勇気をもらうため自然の光と空気に包まれにいく場所。

この展示会のおかげで、初めて海外旅行をした好奇心旺盛な20歳への原点回帰と、自分が今求めているものは次に進む勇気だとわかったような気がした。そして、落ち込んだ時には帰る場所があるということも思い出し、挑戦への後押しをしてもらった気分になった。

*

展示の最後となる第7章は「広大な光」。現代の美術家にとっても重要なテーマである光。様々なアプローチの視覚体験がそれぞれの光を感じさせてくれる。

国内でも様々な場所に作品が収蔵されている「光の芸術家」ジェームズ・タレルによる《レイマー、ブルー》は、ブルーの光に包み込まれるような感覚になる作品。心が無の状態になり、時間を忘れて自己の記憶を遡りたくなり、「あなたは今何を見ているか」と、問いかけられているようにも感じる。

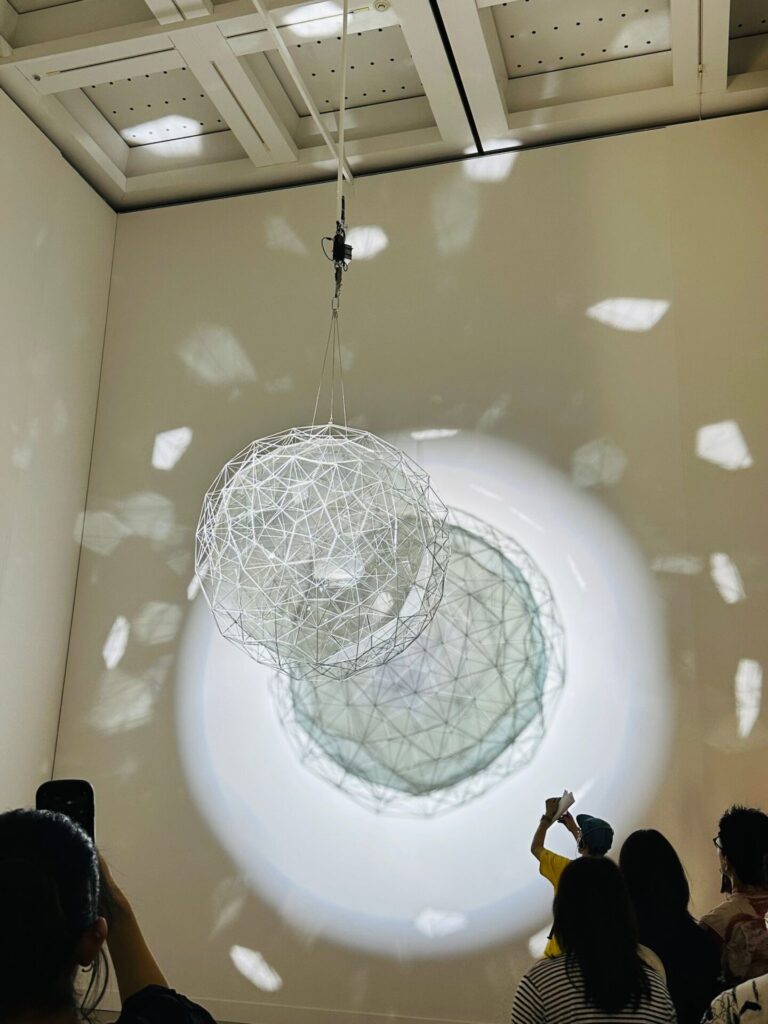

展覧会の最後を飾る作品は、オラファー・エリアソンの《星くずの素粒子》。デンマーク出身の作家で「光と色が特定の環境下で人間の知覚にどのような作用を及ぼすのか」をテーマに制作している

このような現代の作品とこれまでの作品を同時に意識して見られるのは本展の醍醐味だと感じる。過去の作家と現代の作家、手法は違えど表現するのは「光」。共通しているのは「光」の先にはなんとも言えないあたたかさがあり、絵に吸い込まれていくような感覚を覚えること。違いは、その「光」の強さだろうか。現代に近づいてくるにつれ、淡さが少なくなり強く表現されている気がして今の時代を感じる。「光」は当たり前のように存在し、あまりにも身近であるが、時代や条件、表現する人、見る人、そして求めることによって大きく姿を変える。

*

入場前と後、国立新美術館まわりの光の変化を見比べてみた。季節は夏から秋に季節が進み、ちょっとやわらかく、空が高くなっていた。

次の会場となる中之島美術館は、大阪市制100周年記念事業基本構想の1つとして1990年に建設準備室が設置され、約30年の時間を経て、2022年2月2日に誕生した公共美術館として初めて運営にPFI手法を導入した美術館である。美術館の中心に1〜5階までの吹き抜けがあり、天井からやわらかく光が降り注ぐ。国立新美術館同様に光を感じる場所である。場所によってどう変わるのか、何を感じるのか、自分にとって光とは何かを再度考えてみるために、こちらにも足を運んでみたい。

文/伊豆 昭美

東京展

会期:2023年7月12日[水]-10月2日[月]

会場:国立新美術館 〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2大阪展

会期:2023年10月26日[木]-2024年1月14日[日]

会場:大阪中之島美術館 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-1

【この記事もおすすめ】