見過ごされてきたケアの担い手に光を当てる。『ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術』

企画展の内容を聞いたときから、ずっと見に行きたいと思っていた。

『ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術』。

茨城県水戸市にある水戸芸術館で、5月7日(日)まで開催されている企画展だ。現代美術をとおして、「ケア」の担い手に焦点を当てるというテーマのもと、15名・組のアーティストの作品を展示している。

数年前、私は介護保険の要介護認定の業務に携わっていた。認定には申請が必要なのだが、窓口に申請に来るのは7割くらいが女性で、大体が本人の娘、もしくは息子の妻だった。

もちろん、仕事の都合のつけやすさやそれぞれの家庭の事情や考えはあるのだろう。でも、その状況を前にしたとき、「介護(ケア)は女性がするもの」という社会の認識を感じた。今回の企画展の内容を聞いて、そのことをふと思い出したのだ。

これまで、家事や育児、介護といったケアに関することは女性の役割とされることが多かった。企画展のタイトルにあるマザーフッドとは、「母であること、母性」を意味するという。

人は生まれてから死ぬまで、何らかのケアを受けて生きている。誰からも何もケアを受けていないという人は一人もいないだろう。しかし、ケアという行為はあって当たり前のものとされ、それにかかわる人たちの存在が特別に照らし出されることも少なかった。

近年は、その役割の偏りに対して女性たちが声をあげることが増えている。また、保育士や介護士などのケアにかかわる職種について、その存在意義がより見直されてきている。だが、「ケアをする/される」という関係性には、いまだに固定観念が根強く残っていると感じることがある。

人は誰もが、ケアする側にもされる側にもなりえる。なのに、これまでケアする側の存在が陰に隠れ、見過ごされてきたのはなぜなのか。そんな疑問を抱きながら、会場となる水戸芸術館へと足を運んだ。

会場に足を踏み入れると、大きな絵が目に入った。二藤健人の『《誰かの重さを踏みしめる》等のドローイング』という作品だ。正面を向いた二人の人間が、足の裏を合わせて立っている。下側にいる人は逆さまの状態で、色彩も少し暗めだ。

人が立っていられるのは、誰かが下で支えてくれているから、ということなのかもしれない。私はしばらく、その絵に見入っていた。

会場内には数人、同じように展示を見て回っている人がいた。そのほとんどが女性なのは、今回の企画展のテーマによるものなのだろうか。

会場内を進んでいくと、映像作品が上映されている部屋があった。本間メイの『Bodies in Overlooked Pain(見過ごされた痛みにある体)』だ。インドネシアでの出産をテーマに、妊娠や出産に伴う女性の身体的・精神的な痛みのケアに焦点を当てている。

冒頭で発せられるのが、「女性特有の痛みは、なぜなくならないのか?」という問いかけ。確かに、これだけ医療技術が進歩しているのだから、痛みがないのが普通になっていてもおかしくない。しかし、いまだにお腹を痛めて産むことを良しとする風潮が強いのも事実だ。

痛みを感じることを賞賛する世間のあり方こそが、女性の痛みを取り除く障壁になっているのかもしれないと感じた。

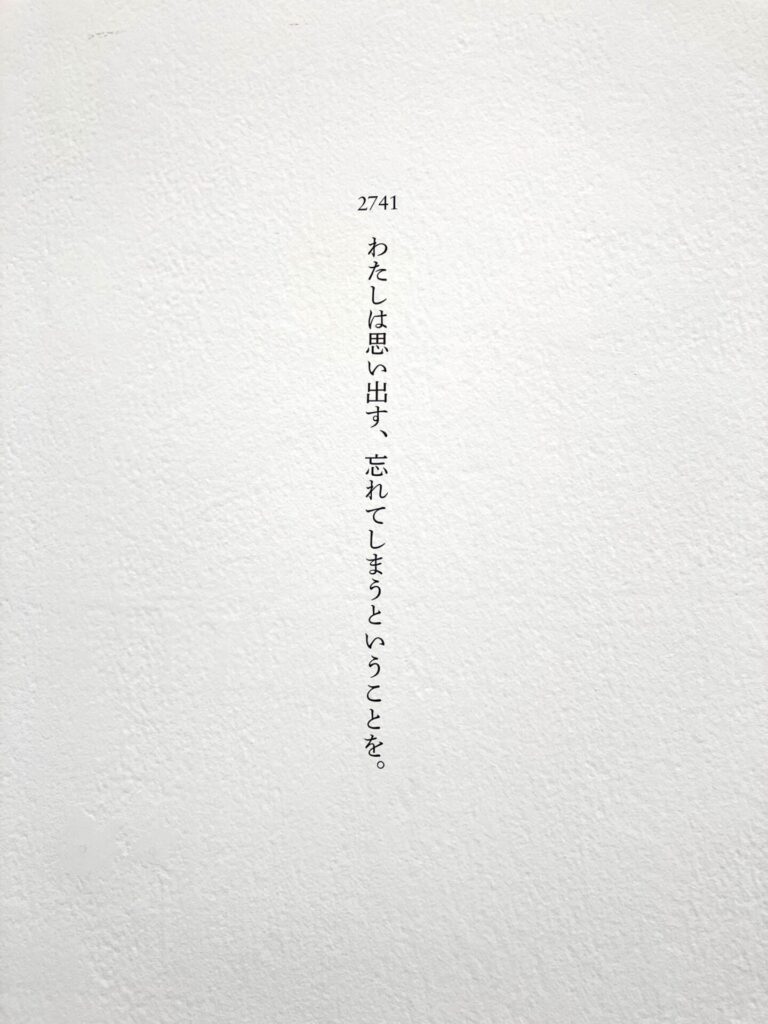

映像を見終えて進んでいくと、AHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]による『わたしは思い出す』の展示が現れた。四方の真っ白な壁一面に、「わたしは思い出す」からはじまるタイトルがずらりと並んでいる。

この展示は、ある一人の女性が記した11年にわたる育児日記を再読し、その回想の一部を再記録化したプロジェクトによるものだ。宮城県に住んでいた彼女は、東日本大震災も経験している。あの大地震の後、育児をしながらどうやって生きてきたのか。一人の母親の記録が、その場所に凝縮されていた。

ヨアンナ・ライコフスカの『バシャ』は、彼女が認知症の母親と同じように街を徘徊する様子を記録した映像作品だ。善意から声をかけてくる人、彼女を保護しようとする施設の職員……。印象的だったのは、周囲の人が彼女に寄り添おうとしつつも、結局寄り添えていないように見えたことだった。良かれと思ってやっていることでも、本当に彼女の気持ちを尊重しているかというと疑問が残る。

私が要介護認定の業務にかかわっていたとき、認知症の家族のケアをしている人を何人も見てきた。彼ら彼女らは、認知症を抱える本人と向き合うことに戸惑い、苦悩している人ばかりだった。私自身も、電話や窓口などで、認知症のある人に本当に寄り添って対応できていたかというと自信がない。

介護における、寄り添うことの難しさを痛感した作品だった。

全ての展示の終わりのところに、来場者が付箋に感想を書いて貼ることができるスペースがあった。そこには、自身のケアに関する経験を綴っているものから、「よくわからなかった」というストレートな感想まで、さまざまな反応が寄せられていた。

もしかしたら、この展示は鑑賞者がケアにかかわった経験があるかないかで感じ方が変わるのかもしれない。

たとえば、私はまだ育児を経験したことがない。先述した『わたしは思い出す』という展示を見て、私は一つの日記形式の記録として面白く鑑賞した。けれど、これがもし育児を経験した後だったとしたら、もっと心に迫るものがあるのかもしれない。

このケアに対する近さ・遠さのようなものが、ケアを軽く扱う要因にもなりえるのではないか、と感じた。

育児休暇や介護休暇を推奨する企業が増え、以前よりは男性でもそれらの休暇を取りやすくなったと聞く。男女の役割意識もだんだんと変化してきて、男女にかかわらず家事や育児をする家庭も増えている。けれど、ケア労働を担うのはいまだに女性であることが多い。

今後、社会の構造が変わったり、制度がもっと充実したりして、ケアする人・される人の垣根がなくなっていくことを願う。今すぐには難しいかもしれないけれど、ケアという行為は性別や役割の区別なく、人と人との繋がりそのものなのだと認識されるようになればいい。そう思いながら、会場を後にした。

文/羽石 友香

【この記事もおすすめ】