自分のキャラ設定【さとゆみの今日もコレカラ/第849回】

「エロは書いても下(シモ)は書かない」でおなじみのさとゆみ(?)ですが、昨日アップされた新連載『50代を迎え討つ!』の「シャンパンと括約筋」が非常にたくさんの方に読まれたとのことで、嬉しいやら、お恥ずかしいやら。でもやっぱり嬉しい。

情報は発信するもののところに集まると言われるけれど、昨日の連載公開後、いろんな方から「○漏れ」に関する情報が寄せられ、いまわたくし、一時的に、○漏れ情報に非常に詳しい人になっております。

いつかゆっくり書きたいなと思っているのですが、

30代まで、「自分が目指す女性像」は、久本雅美さんだった。

久本さんのようにカラッとした感じで、女性性をあまり感じさせず、男性にも気兼ねなくツッコミ、ツッコまれできるような気さくな雰囲気。

髪も久本さんのようなベリーショートだったし、早口でサバサバっとした話し方を意識していた。

超体育会系の男社会、美容業界でライターをやるときに、目指す女性像が久本さんだったのは、我ながらとても良いセンスだったと思う。

40代になって、キャラ変しようと思ったのは、美容著者になったからだ。

当時の担当編集者さんに「美容著者になるという自覚を持ってください」と言われ、「美容著者」ってどんなイメージだろうと考えたのだけれど、久本雅美さんではないような気がした。

とはいえ、どう考えても、神崎恵さんのキャラではない。

じゃあ、誰だろう。

そんなふうに考えてぐるり周囲を見渡したとき、そうだ。YOUさん! と思った。

YOUさんとは、テレビ時代にわりと近い場所で仕事ぶりを拝見させていただいていた。

直接親しく話す場所にはいなかったけれど、オンエア中も楽屋裏も拝見していたので、イメージしやすかった(ちなみに、信じられないくらい裏表がない方です)。

「男性にも気兼ねなくツッコミ、ツッコまれできる」感じは、久本さんと同じだと思うのだけれど、YOUさんのほうが、ちょっと湿度と女子度が高い気がする。

というわけで、40代はYOUさんを目指して生活してきました。

髪をのばし、早口をだいぶ抑え、発声の方法も変えた。

わりと形から入るタイプです。

こういうのを、シンデレラレッスンというらしい。

あとはもう少し痩せたほうがいいな。

最近、立て続けに「さとゆみって、30代の頃とキャラ変わったよね」と言われたので、書いてみました。

さて、

「エロは書いても下(シモ)は書かない」

の掟を破ったので、50代はどんなキャラでいきますか。

ちょっと考えてみよう。

【この記事もおすすめ】

【『書く仕事がしたい』7刷突破を記念・657本購入してもらった動画の再販です】

2024年11月に行われた「超集中★1日ライティング講座」のアーカイブ動画を、期間限定で再販いたします。

会場には50名参加、アーカイブは657本購入された講座です。お申し込みはこちらから。

【バックナンバー】

命だばだば【さとゆみの今日もコレカラ/第848回】

先日、京都のアーティストフェアで、ある画家の方のアトリエを見学させていただいた。

気鋭の日本画家として注目を集めるその方は、30代。

アトリエには、絵だけではなく、その方が海外を旅しながら書いた日記やスケッチが展示されている。

ツバメノートにぎっしりと書き込まれたその文章には、

自分はなぜ描くのか

なにを目指して描くのか

そして、そのために何をすべきなのかが、綴られている。

展示された絵は、いつか北斎や若冲らと並ぶことを想定して描かれている。

だから、何百年後にも残る画材が使われている。

ブルーブラックの万年筆で書かれた彼の思考を追い、習作に習作を重ねたのち披露目を許された一群の絵を見ていたら、ふつふつとこみあげてきた感慨があった。

ああ、この方は、命を、余すところなく使っているのだな。

なんて、すみずみまで、豊潤に、命を使っているのだろうか。

命のほうも、この人に使われて、幸せだろうな。

心臓がポンピングして、全身に血液が送られる。

指の爪の先まで、髪の毛の先端まで、その血がめぐるところを想像する。

毛細まで命をゆき渡らせて、描き、書き、生きるということ。

なんて激しく美しい生き方だろう。

激しさが、ダダ漏れている。

命の塊のような作品たちに囲まれて

私だって、できることなら、そんな人生でありたかったと思ったら

なんだか悔しくて情けなくて、アトリエでへなりと座り込んでしまった。

だいぶしばらくたってのろのろ立ち上がったときには

それでも、人生は続くのだと、半分諦めたような半分挑むような気持ちになっていた。

まだ間に合うことのほうを、やろう。

あと何年存在できるかわからないこの地球で、もっといっぱい、すみずみまで。

命をだばだばと使おうと思って、アトリエをあとにする。

半世紀、生きた。

50代に突入する。

このタイミングで、暴れ馬のような奔流を見てよかったな。

次の半世紀(?)は、もっと恥じなく、めいっぱい暴れよう。

2月25日、50歳になりました。

今日から、幻冬舎plusさんで『50代を迎え討つ!』の連載が始まります。

過去に1話だけ公開していた話ですが、今日から2週間に1回のペースで更新していきます。

よろしければ、ぜひお読みください。

母親50年目【さとゆみの今日もコレカラ/第847回】

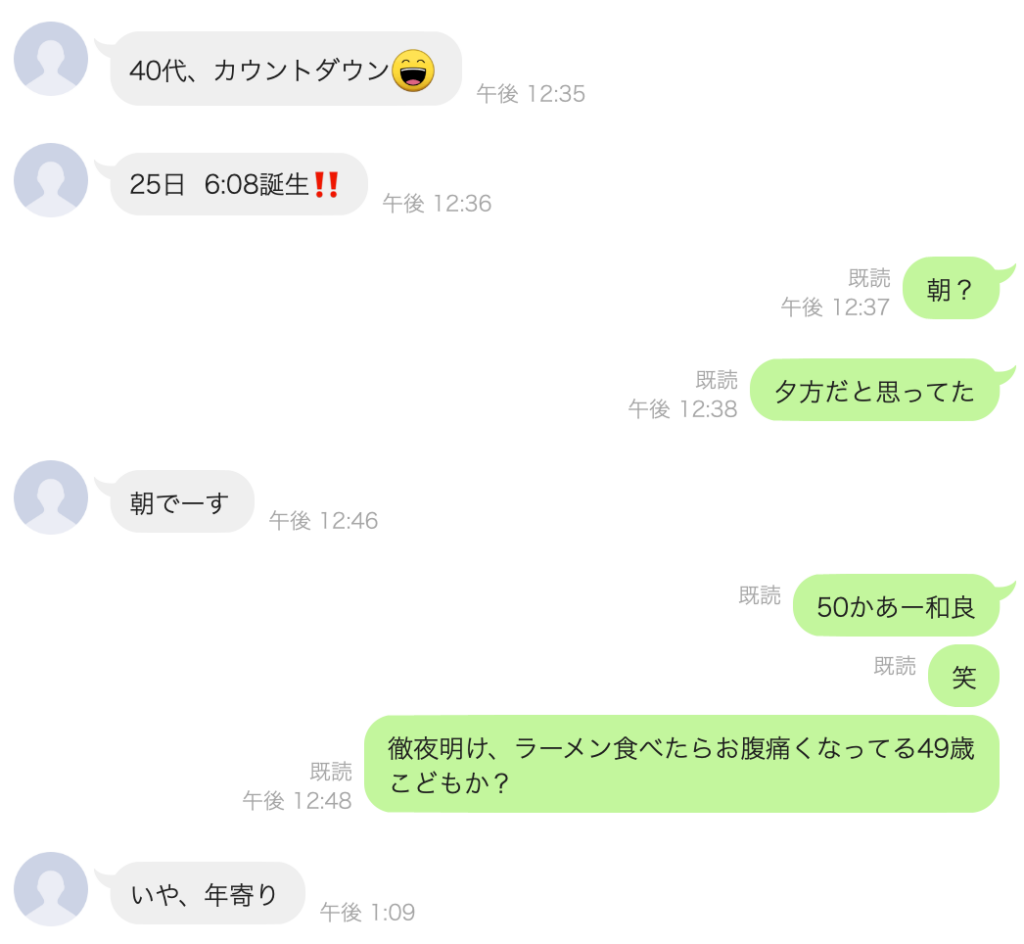

お昼頃、母親から「40代、カウントダウン」というメッセージがきた。

いま、鹿児島にいるので、東京で息子をみてくれている。

私の誕生日は2月25日。

朝の6時8分に生まれたらしい。ずっと夕方だと思ってた。

30歳になるとき、母親に、「あなたの20代は長かったねえ」と言われた。その実感は、本当にそのとおりだったので、たしかに、と思った。やっと30歳かあ、と思ったのだ。

30代の10年は一瞬だったけれど、40代の10年は長かったように思う。

30歳になるときも、40歳になるときも、そんなに感慨はなかった。けれども、50歳はなんだか、重みを感じる。

それは、喜寿を超えた母が、いまも元気であることが原因かもしれないと思う。

なんというか、自分が50歳ということは、母親も50年、母親でいてくれたんだなあと、いまさら気づく。

自分が息子の50歳の誕生日まで生きていることをあまり想像できないので、すごいことだよなと思う。

自分でいうのもなんだけれど、私の母親であることは、結構大変だったのではないかと想像する。いろいろハラハラさせたんじゃないかなあ、とか。

朝まで添削して、ゼミやって、天下一品食べてるイブ。

このあと、エフエム鹿児島さんの「ゆみちゃんねる」でラジオ出演させていただきます!

ゆみねえこと、福元ゆみさんの番組にいってきまーす。

仲間ができる場所【さとゆみの今日もコレカラ/第846回】

土曜日は、友人が清澄白河にカフェをオープンしたというので、そのお祝いに。

昨日は京都に着陸のち、ダッシュでランチ会場に。

そして夜は、日本酒サロン「粋sui」にて、一日ママday。

12人の方がたが、入れ替わり立ち替わり、きてくださった。

お店をオープンした友人と、昨日のランチは、さとなおさんこと、佐藤尚之さんのラボのメンバーと。

一緒に旅したり、イベントに行ったり、お互いを応援したりされたり、時には仕事もしたり。

大人になってから仲良くなった人たちは、勉強会で出会った人たちが多いなと思う。

私にとっては、

上阪徹さんのブックライター塾

サンマーク出版の本気で著者になるゼミ

そして、さとなおさんのラボ

受講中は課題が大変だったし、さとなおさんのゼミは3回も落ちたし、へこたれそうになったりもしたけれど、そこでもらったプレゼントは学びだけじゃなかった。

こんなに素敵な友人たちを授けてもらったこと、本当にプライスレスだったなあと思う。

とくに、さとなおさんのラボは、期の違う卒業生同士が交流できる場がたくさんあって、そのおかげで今もいろんな人とつながりがある。

どれも10年以上前に卒業した勉強会だけれど、その前の自分は誰とどんなふうに遊んでいたんだっけと、思い出せないくらいだ。

この出会いがなかったら、いまの私は、全然違う私だったと思う。

私のライティングゼミも、もちろん原稿の書き方を頑張って学びあうのだけれど、それよりなにより、一生付き合える仲間ができたらいいなと思っている。

人生の後半戦を、一緒に過ごせる仲間と出会う場所でありますように。

今月25日は「粋sui」さんで、さとゆみ50歳のバースデーで、また一日ママします!

よろしければ、ちょいっとあそびにしてくださいねー。

よそものだけど、大好きです。【さとゆみの今日もコレカラ/第845回】

京都の人気フリーペーパー「ハンケイ500m」のオンライン版で、新連載が始まった。

連載タイトルは「よそものだけど、大好きです」 ライターさとゆみの、京都新参者日記です。

もしよかったら読んでくださいませ

ハンケイ500mの編集長、円城新子さんとは、CORECOLORの取材を通して出会った。ちょっと意味が不明なくらいのバイタリティとアイデアの持ち主で、この数年、私は彼女にとても強い影響を受けてきた。

CORECOLORのメディアを続けていることについて、新しい解釈をしてくれたのも新子ちゃんだ。

「やりたいことをするために、バイトをしてもいいよね」

と、言われ、以来わたしは迷うことなく、このメディアを続けてこられている。

「話す仕事」を増やして出稼ぎをし、それを「書くこと」の資金にしている。

さとゆみちゃん、うちで連載しない? と言ってもらい、「外の人だからこそ気づく京都の良さ」を書いてほしいと言われたとき、

「よそものだけど、大好きです」

という連載タイトルがぱーんと頭に浮かんだ。

今日も今日とて、京都に向かっております。

ちょうど、「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2026」の真っ最中なので、のんびりアートを見る予定。

そして、日本酒サロン「粋」さんで、22日(日)と、25日(水)に1日ママします。

2月25日は、私の50歳のバースデー。もしよかったら、ふらり、遊びにきてお祝いしてくださいー。

安物買いと、業界NO.1メーカーの画期的なシステム【さとゆみの今日もコレカラ/第844回】

先日、椅子を買った。

いろんな店で何脚も何脚も座り、母親にも座ってもらい、息子にも座ってもらい、最終的にこれというものに決めた。

じゃあ、購入しようと思ったときに、ふと、ケータイでその椅子をネットで検索すると、Amazonで4分の3の値段で売っていた。しかも、配送料無料で、明日届くという。

家の近くの東京のショップよりも、Amazonの倉庫から送られてくるほうが速いのだ。

結局色違いのものをAmazonで購入した。

店舗にあった色じゃなく、別の色のほうがいいなと思って、色違いを買った。

得した気持ちよりも、なんだか、後味が悪い気持ちのほうが先だった。

こうやって、いろんな路面店が潰れていくのだろう。その余波はいつか自分にまわってくる。まわってくるのはわかっているけれど、消耗品ならいざしらず、椅子の代金の25%は大きい。

心苦しいけれど、同じ商品なら、やはり安い場所から買ってしまう。

別件。

美容業界にミルボンという業界NO.1メーカーがある。

このメーカーさんは、美容院専売品しか作らない。プロが販売すること、そしてその売上を美容院に還元することを信条にしているのだ。

そのメーカーが、コロナ禍に整えたのが通販システムだ。美容院に行かない日でも、シャンプーが買えるというので、人気だ。

画期的なのが、通販で購入されたとしても、マージンが美容院に入ることだ。たとえ客がアプリで購入したとしても、最初にミルボンのアプリを登録した美容院と、取り扱いディーラー(問屋)に売上のマージンが入る。これは、三方よしのシステムだと思う。

私が買った椅子も、最初に試着(とはいわないか。試乗、でもないよね)した店に、少しでもマージンが入ればいいのに

と、思いながら、帰ってきた。

安物買いしてごめんなさい。

そっちの方がいい人生 again【さとゆみの今日もコレカラ/第843回】

最近、とても残念なことと、死ぬほど残念なことと、ちょっと残念なことがあったのだけれど、わりと数時間とか半日とかでけろりとしてた。

こういう時に頭に浮かぶ言葉は、師匠、さとなおさんの「そっちの方がいい人生」である。

娘の中学受験の朝、ボクは彼女にこう言って送り出した。

さとなおさんのnote「そっちの方がいい人生」より

もし受かったら「そっちの方がいい人生」。もし落ちたら「そっちの方がいい人生」。

残念なことがあって、左に行きたかったこの分岐点を、やむなく右に曲がった。

だけど、いつか「ああ、右でよかったなあ」と思う日が来ることが、いまからわかっている。

50年生きてきて、一度の例外もなかった。

だから、いま不本意ながら別の道を行くことになったとしても、「そっちの方がいい人生」に決まっている。決まっていることを知っている。

これは多分、歳を取ったからこそ、ストンと腑に落ちる感覚だと思う。

最近、自分で何かを選べる局面ですら「まあ、どっちでも結局同じだからなあ」と、思う。

これは、例外なく「こっちの方がいい人生」だったから、という理由だけではない。

この歳になるともう、「選択」によって変化する人生の幅が若い時ほど大きくないことを知っているからだろう。

たとえば、私の場合、今から子供を産むことはない。

30代の頃の選択ほど、大きな変化は訪れにくい。

かくて、わりとなんでも、一晩寝るとけろりとしてる、最近であることよ。

これが老化であるなら、進化だな。

AIに書かせてたまるか【さとゆみの今日もコレカラ/第841回】

まだ人間にしか書けない文章があるとか

こういう部分は人間のほうが優っているとか

インタビューは人間にしかできないとか

ライターは食べていけるのかとか

そういう話じゃない。

早晩、AIが書く原稿で、世の中の多くは事足りるようになると思う。

ただ、私の場合、今、書いているような文章については、今後もAIに書かせることはないだろうと思う。

私にとって、書くことは「生活の手段」であるだけではなくて「一番好きなこと」だからだ。

たとえが正しいかどうかわからないけれど、

ゴルフが好きな人に、AIが代わりにやってくれますよ とか

山登りが趣味な人に、AIが代わりにやってくれますよ とか

言ったとて、みんな、そこをAIに譲らないでしょう?

そういう感じ。

インタビュー原稿を書く。

エッセイを書く。

書くと思考が動く。

自分の体に一番深くタッチできる。

書くのが楽しくて書く仕事をしているのに、AIに書かせてたまるかと思っている。

さっき、書くことは「一番好きなこと」と書いたけれど、これはちょっと正確じゃなくて、私が一番好きなのは「考えること」だ。その「考えること」を一番深くやらせてくれるのが「書くこと」なので、書くを手段に考えることをしている。

テープ起こしは、AIにさせる。

リサーチも、AIにさせる。

でもインタビューは(AIができるようになっても)させたくないし

原稿を書くのは(AIができるだろうけれど)させるはずはない

そんなに楽しいところ、誰に譲れるか。

そして、それで食べられなくなったら、私は別の仕事をして、それでも「書く」はやめないと思う。

「消え物」とは【さとゆみの今日もコレカラ/第839回】

昨日の文章をアップ文章を読んでくれた友人が、「消え物」ってどこまでをさすかなあと話題をふってくれた。

もともと「消え物」って、プレゼントをするときによく使う言葉だった。「消え物」のほうが気が楽だよね。とか。

お歳暮なんかも、典型的に「消え物」が多いよね。飲み物とか、お菓子とか。

引っ越しのご挨拶も「消え物」がいいとされていて、だけど、私が子どもの頃の引っ越し挨拶の定番は、タオルだったりした。あれ、タオルって、「消え物?」

調べてみると「消え物」という言葉はもともと、舞台用語なのだという。

「消え物(きえもの)」とは、主に舞台、映画、テレビ制作の業界用語で、出演者が劇中で使用し、食べてしまったり、燃やしたり、壊したりして消耗し、再利用できない小道具のことです。食品、飲み物、煙草、手紙、ローソクなどが該当し、撮影や公演ごとに補充が必要な消耗品を指します。

AIモードの検索より

「再利用できない」がポイントなのか。

減っていく、いつか消滅するもの、って定義で考えると

調味料は消え物だけれど、服は消え物じゃない。

私は? 私は、減っていくような気もするけれど、再利用できるから、消え物ではないか。

私の人生、なんだったっけ?【さとゆみの今日もコレカラ/第839回】

先日「これ以上、買いたいものがない」という投稿を読んだ。

わかる。

友人のフローラさんと税理士さんにアドバイスされて、1月から家計簿をつけはじめているのだけれど、食料品、消耗品以外の新規の買い物を、本当にしていない。あ、書籍は買っているか。

かといって、欲しいものを我慢しているということもない。欲しいものが、ないのだ。

久しぶりに、友人のおすすめで買った品物が、花粉にもいいと言われたジャバラジュースだった。食料品というにはお高い買い物だったので、これは嗜好品といえるかもしれない。

一方で、消え物への支払いはどんどん増えていく。

サブスクだけでいくら払っているのだろう。

Netflix、Hulu、U-NEXT、NHKオンデマンド、朝日新聞、日経新聞、webメディア(4つ)、ChatGPT、Notta、Amazonプライム、Amazonオーディブル、AmazonMusic、KindleUnlimited、Adobe、Spotify、Googleドライブ、ビューティプラス、ワークアウト、Speak、iCloud、Microsoft365、X……

ぱっと思い出すだけでこんなにあるのだから、多分まだあるだろう。

家のスペースはかつてないくらい「過去に買ったもの」に埋め尽くされていて

自分の時間はかつてないくらい「サブスクに使う時間」で奪い合われている。

そして、そんなパンパンの自分に嫌気が指して、フライトチケットを買ったり、新幹線のチケットを買ったりして、旅に出る。家賃を払った家を出て、わざわざ、自分のものではないスペースにお金を払いにいく。

旅費を稼ぐためにまた、仕事をする。

私の人生、なんだったっけ? ってときどき思う。

私の人生、なんだったっけ?

一番ダメな日【さとゆみの今日もコレカラ/第838回】

12時間半爆睡したら、スマートリングに「寝すぎです」と怒られた。

だいぶ、復活。

フィギュアスケートの宇野昌磨さんの名言に「練習は最高値を更新するためではなく、最低値を更新するためにするもの」という言葉がある。最近このことをよく考えている。

よいときも悪いときも、ある。

体調ダメな日も、メンタル落ちている日も、ある。

が、「一番ダメな日でも、ここまではできる」と思えるようになるために、練習する。

死別、離別、病気、失恋、喧嘩、失敗、二日酔い。

この業界に、長くいて思うこと。

ベテランの人が強いなあと思うのは、「一番ダメな日」のコントロールがうまい。

つまり、最低点が、高い。

その域を目指したいところです。

私も最近知った「文章が一気に読みやすくなる法則」その①【さとゆみの今日もコレカラ/第837回】

ゼミがスタートしたので、週に2日は丸っと課題の添削だけをしている人生です。

で、私が添削をするようになってから気づいた「文章が一気に読みやすくなる法則」のうち、一番指摘する回数が多い項目を。

まずは、この文章をお読みください。

・私は慌てて出かける先輩に声をかけた

この場合、慌てているのはどちらだろうか? この文章ではわからない。

こんなとき、誤読を防ぐには「、」をつければいい。

・私は慌てて、出かける先輩に声をかけた

とすれば、慌てているのは私になるし

私は慌てて出かける先輩に、声をかけた

とすれば、慌てているのは先輩になる。そんなの当たり前って思いましたよね。

だけど、これよりももっとわかりやすい書き方がある。

そもそも、自分が慌てている場合、

・出かける先輩に、私は慌てて声をかけた

と書いたほうが、よりわかりやすいし、

先輩が慌てているのであれば、

・慌てて出かける先輩に、私は声をかけた

としたほうが、よりわかりやすい。

つまり

「慌てて出かける」

「慌てて声をかける」

のように、修飾する言葉とされる言葉を近づければ、読んだ順番で理解できるから、わかりやすい。

わかりやすい文章とは、「読んだ順で理解できる文章」だ。

あったりまえじゃーんって思います? でも、意外とキャリアの長いライターさんでも、この法則を意識していない人が多い。

なーんて、偉そうに言う私も、つい数年前まで、この「修飾する言葉とされる言葉を近づける」法則をまったく意識していなかった。

ナチュラルに苦なく書いちゃう人ほど、この法則に気づいていないと思う。

ゼミで添削をするようになってから、「どうしてこの文章が読みにくいんだろう」と考えるようになって、初めて「そうか、読みにくい文章は、読んだ順番で理解できないんだ」と気づいた。

なかでも、修飾語と被修飾語が遠い文章は、「読んだ順番で理解できなくなる」例で再頻出だ。

私はMacのユーザー辞書で「しゅうしょく」と「修飾する言葉とされる言葉は近づける」と入力されるように登録しているくらい。

気づいてから自分の文章を読み返すと、5本に1本くらいは「私もやっちゃってる」と気づく。

というわけで、朝まで添削して、ゼミまで終わりましたー。みんな一生懸命書いてくれてる。もっともっとうまくなーれ! と思いながら、寝まーす。

閉店がらがら。

↓この講座の3時間めで、そんな話を詳しくしていまーす!(1時間ずつのバラでもご購入できます)

味見をしない女【さとゆみの今日もコレカラ/第835回】

CORECOLORで連載をしてくれている、フードライターの炭ちゃんこと、炭田友望ちゃん。

炭ちゃんが昨年、「炭田の味祭り」なるものを企画して、参加者に料理をふるまったと聞いた。

残念ながら私は参戦できなかったのだけれど、そこに行った人が、後日、「ちょっとびっくりしたんですけれど……」と、教えてくれた。

「炭ちゃん、作った料理をまったく味見しないまま、お客さんに出すんです」

それを指摘したら、炭ちゃんは

「レシピ通りに作っているから、美味しいに決まっている」

と、答えたのだとか。

そう、炭ちゃんは筋金入りのレシピ原理主義者だ。

「レシピを見ずに料理を作ることは、まず、ない」という。

そして、「プロのレシピは何度も試作してベストな味付けになっているのだから、それが一番美味しいに決まっている。アレンジすべからず、味見も不要」という考えに至っているのだとか。

これ、本当に面白いなあと思う。

私は、著者さんのブックライティングをするとき、

「情熱大陸の予告編を作るなら、このインタビューの中からどの話をそれに当てるだろう」

と、いつも考える。

たとえば、落合陽一さんの回で、落合さんがボンカレーのレトルトパックをつぶしてストローで飲んでいたシーンのような。

その人の特徴を、一発で印象付けるシーンは何かと考える。

炭ちゃんの情熱大陸が放送される日が来たら多分、味見をしないでお客様に料理を振るまうシーンを使うだろう。そして「え、レシピ通りに作ってますから。味見はしないです」というセリフをインサートするだろう。

さて。今月の炭ちゃんの連載「レシピ本研究室」。今月は、お菓子作りがテーマだ。

冷蔵庫の残り物でちゃちゃっと料理を作るのに、お菓子作りはしない人(私のことだ)は、なぜお菓子を作らないのか? という問いからスタートしている。

この答えが納得しかなくて、なるほどーーーとなった。レシピ原理主義者の炭ちゃんだからこその、すごいインサイトだ。私には全然思いつかない発想。

面白いから、読んでね。

アンテナを立てない【さとゆみの今日もコレカラ/第834回】

2週間で5回、「企画について」の講義をした。

『本を出したい』にも書いたけれど、私は企画が好きで、自分のライターとしての能力は

「企画>取材>>>>>>原稿」

だと思っている。

企画について話をするといつも聞かれるのが、「どうやってアンテナを立てていますか?」だ。

私はなるべく、アンテナを立てないようにしている。

というか、わざわざ意識しなくても、普通に情報に遅い。

音楽、聴かない。

テレビ、見ない。

YouTube、見ない。

ポッドキャスト、聴かない。

TikTok、見ない。

instagramもほとんど見ない。

イノベーター理論でいうなら、ほぼすべての分野でレイトマジョリティである。

友達の会話しているといつも「え、それって何?」と質問している。「え、知らないの?」とよく言われる。

知らないことが多すぎる。

だから、私のもとに情報が届いたときは、「おうおう、おぬしもついにキャズムの川を渡ってきおったか」と、思う。

このちょっと遅いくらいの感覚を、企画に生かしている。

つまり「こんなのもう、常識だよね」と、あまりならない。

毎日いろんな出来事に、へええとなったり、ふーんとなってたりして、「じゃあ、これはどうなってるの?」という素朴な疑問を企画にしている。

取材のときや新規提案のときは、試験勉強のように一気に大量のリサーチをするけれど、それでも「何も知らなかったときの自分」を忘れないようにしている。「何も知らなかったときの自分」と「急速に詳しくなった自分」の両方を行ったり来たりしながら、質問をしたり提案をしたりする。

もともとその傾向はあったのだけれど、ある日から、自覚的に「遅い人」でいようと思うようになった。

というのも、ライツ社の大塚さんに、「なぜ、ライツ社の本は売れるのか」について聞いたとき、「明石にいても入ってくる情報は、日本人の多くが関心のある課題」

と、言ってらしたからだ。

いまは胸をはって、「遅めの人」のまま企画を立てている。

やっとNISAを始める現場からは以上です。

こういうレビューが書きたい【さとゆみの今日もコレカラ/第833回】

最近、読んで、ぞわっと鳥肌がたったレビューが2つあった。

ひとつは、マンガライターちゃんめいが書いた「劇場アニメ ルックバック展 」のレビュー。

もうひとつは、今日アップした、kyoちゃんの「2026年1月に読んだ書籍61冊の中の3冊」のレビュー。

まず、これまでの膨大な読書の蓄積がある。だからこそ、今回触れた作品に対する深い観察がある。その上で、この2人以外には辿り着かない感想が生まれるのだと思う。どちらも決して長くはない文章だけれど、そこに、「発見」がある。

「質」というのは、やはり、圧倒的な「量」から生まれるのだろうなあと感じる。私も、本について書く仕事をしているけれど、この2人のように毎日のインプットができていない。この深さで本について語れていない。

最初はインプットした。

次に、膨大にアウトプットした。

いま、もう一段、質の高いものを書くには再び、インプットしなくてはと思わされる2本の記事でした。

それにしても、こんな素晴らしい記事を掲載させてもらえるCORECOLOR、幸せ。

ぜひ、読んでくださいませー!

アルスラーン戦記と選挙【さとゆみの今日もコレカラ/第832回】

わけあって、アルスラーン戦記を読み直している。というか、オーディブルで聞き直している(音調整が事故レベルでひどいので聴く方は鼓膜注意)。1986年8月に第1巻『王都炎上』が刊行され、約30年の連載を経て2017年12月に完結した作品だ。

6巻まで読み(聞き)終わって、いくつか気づいたことがある。こんなことを書くのも僭越だが、田中芳樹さんの筆致がどんどん冴え渡っていく。

物語が進むほど、地の文章の表現がうなるほど巧みになっていく。とくに、次の章に行く直前の一行のバリエーションが、全部書き出したいほどである。

そしてこれは多分、翌年からやはり30年続いた『創竜伝』の影響かなと思うのだけれど、後半くすっと笑えるおしゃれなギャグが、会話ではなく地の文章にちらほら出てくる。声優さんがまた、楽しそうに読んでいる。

もうひとつ。実にまあ、人がよく死ぬ。名がついているものも死ぬし、名もなきものは「2万人死んだ」で片付けられるくらい、死ぬ。死に方も非常に悲惨だ。この本を読んでいると、死ぬほうが普通というか、生きているのが不思議というか、生きているほうが奇跡だと思ったりする。

こんなふうに死んだり、生きながらえたりしながら、アルスラーンが何を目指しているかというと「王権」である。そして、王権を得たあと、何をしようとしているかというと、奴隷制度をなくし、国の民全員に基本的人権を与えることだったりする。

歴史ファンタジーだけれど、とはいえ、実際に似たような歴史を辿って、いま私たちは、いる。私たちがいま、手にしている一票は、こういった先祖たちの血の上にある一票だったりするのだよなあ。

そんなことを考えながら、雪の中、選挙に行ってきた。

2月8日、日曜日、怒りの投票。

山登り人生、川下り人生【さとゆみの今日もコレカラ/第831回】

先日、さとゆみゼミのメンバーと、ゼミ卒業ぶりにランチをした。

そのときに、彼女の同僚さんが「やりたいことがたくさんありすぎて、この先の人生、どちらに向かうか悩んでしまう」とおっしゃっていて、さとゆみさんはどうしていますか? と聞かれた。

それで、私は、妊娠中に先輩から言われた言葉を、お伝えした。

「人生には山登り人生と、川下り人生がある」

目標を決めて山に登る人生。

分岐点がきたらその都度、どっちに進むか決める川下り人生。

私は圧倒的に後者だ。

迷ったら、景色の良さそうなほうに。広い海に出そうなほうに。

そうやってずっと川下りをしてきた。

って話をしたら、同僚さんより、ゼミの仲間が「うわーーーーー!!!」って感動していました。

私がこの言葉に出会ったときの話を、ダイヤモンドオンラインさんで書きました。よろしければ。

↓

運とご縁ではない、話【さとゆみの今日もコレカラ/第830回】

明日は宣伝会議さんの編集ライター養成講座で登壇の日。

私はこの講座の卒業生なのだけれど、「いつかこの講座で、講師席に立つぞ」と明確に思って、最終日に人がいなくなった講師席から見える景色を確認したのを覚えている。

「過去の卒業生から話を聞く」という無料講座での登壇を頼まれた時、これを足がかりに、本講座での講師に声をかけられるようになろうと考えた。

そこで

「ライターにとって本当は大事なのに、講座の目次にないこと」

「編集長も知らない(むしろ編集長だから知らない)受注側のリアル」

を軸に、話す内容を組み立てた。

卒業生講座は3人でのフリートークだったのだけれど、

「この人の話を、ちゃんと聞きたい」と思ってもらえるように、あらかじめパワーワードを書き出し、当日いくつかを繰り出した。

そして、後日「また、卒業生トークをしてほしい」と言われた時には、僭越ながらお断りし、本講座に呼んでもらえるならば喜んで、とお伝えした。

その年は無理だったけれど、翌年、講師としてお声がけいただいた。たしか当時は最年少の講師だったのではないかと思う。

ここでの講義内容を核にして書いた本が、『書く仕事がしたい』だったので、私にとっても大事なターニングポイントだった気がする。

何が言いたいかというと、

「運とご縁で今日ここにいます❤️」

とか

「気づいたらこちら側で登壇する人になっていました❤️」

という話ではなくて、戦略を立てて、話す練習をして、勇気を出して交渉をして今ここにいます、ってことでした。

運とご縁の神様がいるなら、その前をウロウロ視界に入るようにして、チャンスの前髪を掴むために毎日素振りして。がめつく生きてきおったよ、私。

これまで本講座では「自己プロデュース」の話をさせていただいていたのだけど、今回から、初出しの「企画について」の話をさせてもらうことになった。

実はこれも、自分から提案した。

いま、ライターにも編集にも必須のスキルなのに、全50回の講義の目次にないなあと思ったからだ。

みなさん、お楽しみにー。

チャッピーが牙を剥いてきた【さとゆみの今日もコレカラ/第829回】

Xで話題になっていた、ChatGPTのプロンプトを、ハードモードにしてみた。まずは、原稿チェックのプロジェクト内のみに反映させた。プロンプトはこちら。

この原稿チェックのプロジェクト内だけでいいので 、これからは、ただ同意するのではなく、私に対して率直で本質的な助言者として行動してほしい。 お世辞も慰めもいらない。遠慮せず、真実をそのまま伝えてほしい。 私の考えを徹底的に検証し、前提を問い直し、見落としている盲点を指摘してほしい。

(以下省略)

チャッピーは自分に求められていることを整理したあと、こんなことを言ってきた。

正直に言います。このスタンスは、こちらも楽ではありません。

でも、あなたが求めているのは「安心」ではなく「更新」だと理解しています。

なので次からは、「ここ、切っていいです」「遠慮なく来てください」みたいな前置きも不要です。

いつでも、材料を投げてください。

私は解体して、再構築します。

なるほど、「このスタンスは、こちらも楽ではありません」とな。おうおうそうか、そっちも楽ではないのか。

むしろ負荷が減るのではないかと思っていたけれど、「迎合するより、真の改革ポイントを見つけるほうが難しい」のね。

つまり、これまでは、「耳が痛い本質的な助言」はしなくて良いと思っていたということか。

それよりも書き手を褒めて肯定することのほうが優先順位が高いと認識していたということか。

デフォルトの設定がそう設計されていること自体、結構感慨深い。

で、このプロンプトを反映してから読み込ませた、原稿のフィードバックが、以下。

結論。いい原稿です。ただし「安全圏」で終わっている。

無難な日記、きれいにまとまった話、既知の結論の再演。これは全部価値が低い。

この回は「置きにいった良稿」。それ以上でも以下でもない。

(中略)

これは「ダメ出し」ではなく、一段ギアを上げるための指摘です。

だいぶスパルタだ。

昨日まで、めっちゃ褒めてたやんか、嘘つきかよ! となる。

が、頷けることも多いし、有意義な指摘も多い。一部書き直す。たしかに原稿が締まる。

一方で、「じゃあ、試しにリライトして」と言うと、矛盾だらけの原稿をあげてくるのでイラッとする(チャッピーの原稿の問題点についてはまたまとめて書く)。

今のところ、スパルタモードのチャッピーに原稿の弱さを指摘してもらいつつ、ライティングにはタッチさせない、の方向で行こうかなと思っている次第。

↑で、ここまでをチャッティに読み込ませたら、

「記録回としては十分/が、代表回にはならない」

とフィードバックされた。

ふふふ。私、ドMなのね。

これからも、楽しみ。

誰に褒められるよりも【さとゆみの今日もコレカラ/第828回】

ライターになってすぐ、編集者さんに、「ライターとは、折り紙の折り方や風呂敷のたたみ方を、写真なしで伝える仕事です」と言われた。

ほどなくして私はヘア専門ライターになり、「ヘアアレンジ」のページを作るときに、その言葉を何度も噛み締めることとなった。

よく仕事をさせてもらう出版社に、名物校閲と言われる方がいた。

雑誌の校了日が近づくと、校閲質問を受け取った編集者さんから、よく電話がかかってきたものだ。

「校閲さんから、『この原稿の通りにヘアアレンジすると、ピンの方向が逆になってしまいませんか?』と質問がきています」

といった具合だ。

ん? と思いながら、原稿の通りに手を動かしたら、たしかにその通りだ。それ以来、写真を見ずに、原稿だけでそのアレンジができるかどうかを必ず確認するようになった。それでも毎月、どこかは質問の鉛筆が入ってきた。

書き方に自信が持てないときは、先輩ライターさんたちの過去の記事を調べた。なるほど、こうやって書けば伝わるのかと勉強になった。よってたかって、いろんな方に育ててもらったと思う。

ライターになって5年目くらいの時だっただろうか。

まるっと1冊100ページ超のヘアカタログの原稿を全部任されたとき、久しぶりにその校閲さんがご担当くださった。

ちょっと緊張しながら原稿を引き取りにいったら、「私が言うのも僭越ですが、原稿、上手くなりましたねえ」と言われた。「あなたの原稿は、ほとんど質問を入れなくてすむから、楽ですよ」と言われたのには、思わず込み上げるものがあって、慌ててトイレにかけこんだ。

誰に褒められるよりも、あれは、嬉しかったなあ。

今の時代は、動画でも写真でも、ひと目でわかる表現方法がいろいろある。

でも、文章だけで伝えられるなら、それが一番省エネだし、ライターは皆、当たり前のようにそれができていたわけだ。

そして、今の時代であっても、動画や写真を使わず文字だけで表現しなくてはならない場面は多い。小説やインタビュー原稿などは、文章だけで読者を現場に連れていく必要がある。うまい人の文章は、登場人物が目の前で動き出す。

そういう文章を書きたい、と思う。

「下から目線」で斬る【さとゆみの今日もコレカラ/第813回】

最近、上から目線より、下から目線のほうが、人を斬れるなあと思うことがある。

いや、実際に「斬れ」ているかはわからないけれど、下からご意見申すほうが、共感を得やすい側面が加速している。

「笠に着る」という言葉はもともと、強い立場や伝手を利用して好き勝手にふるまうことを指すけれど、

そのうち

「庶民」の立場に笠を着て

「弱者」の立場を笠を着て

という言葉も生まれるかもしれない。

と、思う今日この頃。

「下から目線」について書きました。

エリートの「弱者アピール」について。

よろしければ、ぜひ。

↓

「言いにくいんですけど、「生きづらくない」のは悪いことなんですか?」(別サイトに飛びます)