『わけあって絶滅しました。』『ざんねんないきもの事典』のヒット裏。「わがままな読者」として本を作る。ダイヤモンド社/金井 弓子さん【編集者の時代 第9回】

CORECOLOR編集長、佐藤友美(さとゆみ)が、編集者に話を聞くシリーズ「編集者の時代」。

『ざんねんないきもの事典』や『わけあって絶滅しました。』『東大教授がおしえる やばい日本史』など、少しひねくれたタイトルが話題となり、ベストセラーを連発しているダイヤモンド社の編集者、金井弓子さん。「頭からお尻まで『面白い』がギュッと詰まったおにぎりみたいな本を作りたい」と話す金井さんの本作りには、曖昧なところが一切ない。「担当する本は、全ページの意図を隅々まで説明できる」と言う。「全てを言葉にして、理論立てて、理解していきたい」という性格、「自分自身が絶対にこの本が読みたい」という情熱。2つが掛け合わされ、無二の本が生まれる。

そもそも金井さんはなぜ本を作るのか、今後挑戦したいことは何なのか。これまでとは毛色の違う新刊『犬のかわいいところ大全』の制作秘話も交えて伺った。

聞き手/佐藤 友美(さとゆみ) 構成/大浦 沙織

おにぎりみたいな本を作りたい

──『ざんねんないきもの事典』や『わけあって絶滅しました。』シリーズ、『やばい日本史』シリーズなど、金井さんは、あるジャンルについて面白おかしく伝えてくれる本を作られていますよね。

金井:いわゆる入門本と言われる本ですよね。入門書はそのジャンルの最も魅力的な要素が凝縮されているから面白いんです。例えば、動物の本を制作する場合、動物に興味を持ち始める段階は、その分野の最も楽しい部分。私が担当した本を踏み台にしてこれまで知らなかったジャンルに興味を持って欲しいし、本の世界に足を踏み入れてもらえたらなと。

私は、人生の恩師も初恋の人も、本の中の人なんです。小学生の時に母が薦めてくれた岩波少年文庫の『クローディアの秘密』を読んで、自分の人格を形成してきたと言っても過言ではないし、初めて恋をしたのは、青い鳥文庫から出ている、名探偵 夢水清志郎シリーズの夢水清志郎。だからこそ、自分を成長させてくれた本の魅力や楽しさをより多くの方に知ってもらいたいという想いもあります。

今は少子化が加速しているので、未来の読者を育てていかないと10年後や20年後に本を作る仕事が成り立たなくなるかもしれない。それに、みんなが本を読まなくなったらつまらないですよね。

──入門書を作って本を読む人口を増やしたいと。

金井:もちろん興味の薄い人たちを振り向かせることの難しさは理解しています。だからこそ、そのジャンルに詳しくない人でも、普段本を読まない方でも、頭からお尻まで通読できる「面白い」がギュッと詰まったおにぎりみたいな本を作りたいなと。

──金井さんが出演されていた『セブンルール』を拝見したのですが、様々な本の見出しを全て書き出して研究されるそうですね。

金井:新しいジャンルに挑戦する時は、そのジャンルの一番売れている本、ロングセラー、そして売れていない本など、30冊ほど見て、売れる本の売れる要因と、売れない本の足りない要因を徹底的に調べます。「ページをめくらせる工夫がすごい!」とか、「何度も読まないと意味がわからない。一文が長いからだ」とか、感じたことを付箋に書いて貼り付けていきます。

世の中にはすでに本が溢れていて、オリジナリティのある本を作るのは難しいから、何かを参考にした方が良いと思っていて。だけど、テーマなど表面的なものをマネしても良い結果にはならない。だからこそ私は、売れている本の構成もフォーマットもバラバラにして、装飾されているものを剥ぎ取って、完成前の編集者の頭の中を探るようにしています。

売れている本の文章をひたすら書き写すこともあります。自分でタイピングしてみることで、使っている単語の難易度とか、息継ぎのタイミングとか、一文の長さや接続詞の特徴などが見えてくるんです。もちろん本の内容も大事ですが、個人的には文章のリズム感や息継ぎのしやすさも重要だと思っています。どんなに役立つことが書いてあっても、淡々とそればかりが続くと、たいていの方は飽きてしまうと思うので。

──面白くないと感じた部分を面白く変えていくためにはどのようなことをしていくのでしょうか?

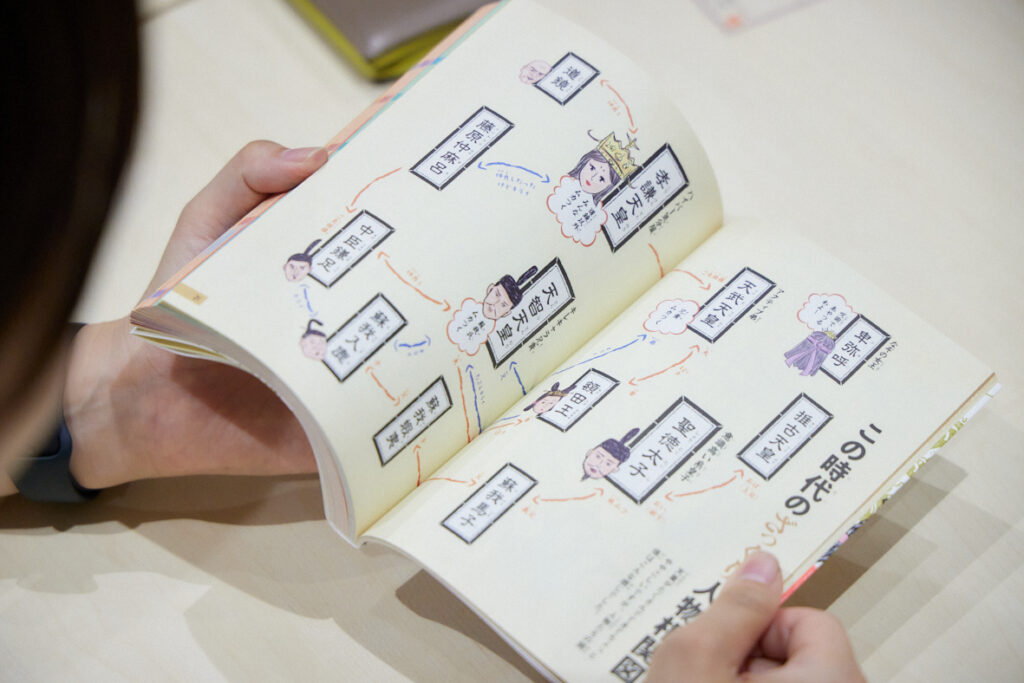

金井:「なんだか面白くない」と感じる原因を言語化していきます。例えば、『東大教授がおしえる やばい日本史 』の場合は、「日本史がつまらない」と感じる原因を一つひとつ明確にしていきました。まず、何年に何が起きたかを知らないことがつまらない原因だと思い、本の中に年表を入れました。しかし、年表を作ってもまだよくわからない。そもそも年表はじっくり読まないことに気がついて、漫画を挿入することで読んでもらえる工夫をしました。さらに制作を進めていくと、登場人物の人間関係がわからない。著者さんに相談して人物相関図を作ってもらいました。「なんだか難しい」「なんだかつまらない」その原因を追求して、一つひとつ解消していく。そこに時間を費やしています。

──金井さんが作る本は、その本がどうして読者である自分に必要なのかがわかりやすく提示されていると思います。前作の『家じゅうの「めんどくさい」をなくす。』では、どうして片付けがうまくいかないのか、片付けが面白くない理由が最初に書かれていますよね。

金井:嬉しい! 私自身が、抽象的でふわっとしたものをそのまま受け入れるのが苦手なんです。この間、飲みの席で、「大人になったら『付き合って』とか言わなくても付き合っている状態になっていくものだよね」みたいな話を知人達がしていたのですが、私には全然理解できなくて。私は曖昧な状態が嫌なので、言葉にしてはっきりさせたい。

過去を振り返っても、小学校の頃は仲良しの友達に「私とあなたは親友だよね?」と聞いて困らせたり、高校時代は宿題をする意義がわからずに、1年間宿題をやらずに退学させられそうになったり、最初に入学した大学は古典文学がなぜ面白いのかを教えてもらえないから興味が持てず、入学式の3日後に辞めてしまったり。「私たちの関係は何なのか」 「なぜそれが必要なのか」「どうしてそれが面白いのか」など、とにかく導入部分を明確にしてもらいたいんです。

「全てを言葉にして、理論立てて、理解していきたい」、この性格は今の私の本作りにも結びついていると思います。

修正依頼は理由をはっきり言語化して伝える

──金井さんは1冊の本を作るのに何人ものスタッフさんと協力することが多いと聞きました。全ページデザインの違う本を作られたりもしますよね。スタッフにとっても大変な仕事だと思います。自分の思い描くことを実現してもらうために心がけていることはありますか?

金井:具体的に説明できるように意識しています。24歳の頃に編集部に異動して初めて本を作りました。その時に「なんとなくダサいから色を変えたい」と、自分のこだわりを曖昧な言葉で伝えてデザイナーさんを徹夜させてしまったことがあって。後日、そのデザイン会社の社長から「現場の人も人間なんだから、もう少し考えて伝えて欲しい」と真っ当なお叱りを受けました。

その社長の言葉を聞いた時に初めて、自分がデザイナーさんを困らせていたことに気がついたんです。取引先の社長から怒られているのに「すごく良いことを教えていただき、ありがとうございます!」と返事をしたので、社長は呆れていたかもしれませんね。

ただ、お叱りを受けたからといって、自分の想いを伝えることはやめられないだろうと思って。だからこそ、どうして直して欲しいのか、その理由をしっかり言語化して伝えようと決めました。例えば、絵がごちゃごちゃして視認性が悪い時は、「ごちゃごちゃしているからスッキリさせてください」といった主観的で曖昧な指示ではなく、「情報量が多いと読者が認知するまでに時間がかかるので、線の数をもう少し減らしてください」と、具体的に伝えるようにしています。

──『セブンルール』では、デザイナーさんと話す場面で、一瞬ピリッとした空気が流れていたような……。

金井:あの打ち合わせは私にとってはとても和やかですよ。時には血走った目で睨まれることもあります(笑)。

──そういう時はどうされるのですか?

金井:「何かダメでしたか?」みたいな感じで尋ねると、お相手も「もう少し相談しましょうか」と寄り添ってくださることが多いですね。

私、社会人になるまでほぼ褒められたことないんですよね。怒られキャリアがすごく長いので、怒られることにはあまり抵抗がありません。幼稚園では知能テストを全部クレヨンで塗りつぶして判定不能にさせて呆れられたり、小学生の頃は授業中にフラフラ歩いてダンゴムシを取りに行って怒られたり、高校生の頃は「今まで担任を持った生徒の中で金井さんが一番やばいです。金井さんが将来どうなるのか先生もわかりません」と言われたこともあって。

それに比べると、仕事の場合は相手が怒っている理由が明確ですよね。一見私に怒っているようだけど、そうではなくて、作業が増えることに怒っているとか、前と違う指示になっていることに怒っているとか。だから、「これを言ったら怒られるかも」はあまり気にせずに、面白い本を作るためのこだわりを貫きたいと思っています。

──今のお話はデザイナーさんとのやりとりの話でしたが、ライターさんに修正をお願いする時も言語化して伝えているのですか。

金井:ライターさんとは一緒に脳を共有して、すり合わせながら制作していく感じです。なので、修正の指示ではなく、感想を言うことが多いです。「この辺りで眠くなってきました」とか、「この部分は何を言っているかわからないです」のように。自分の中で理想系が見えている場合は、「このような理由でここを変えたいです」とサンプル文を添えて伝えることもあります。ただ、あくまでもそれは仮の文章であって、私の文章をそのまま使って欲しいわけではありません。サンプル文から私の意図を読み取ってもらい、書き直しをお願いしています。

というのも、編集者は極力原稿に手を加えない方が良いと思っているからです。編集者が書き直してしまうと、相当な文章力がない限り、編集者の色が強くなってしまって、面白みがなくなってしまうかなと。もちろん原稿の順番の入れ替えとか、冒頭をよりキャッチーにするなどの、リライトはします。しかし、論理展開はできるだけいじらないとか、執筆者が書いてくださった良いフレーズを絶対に取らないようにするとか、なるべく自分の色が出ない形で手を入れるようにしています。

──ちなみに、デザイナーさんやライターさんは企画の時点で決めているのでしょうか?

金井:ライターさんは毎回同じ方にお願いすることが多いです。デザイナーさんとイラストレーターさんは企画の時点で決めています。私は「この人とこの人がデザインした本が見たい!」「このテーマは絶対にこの方に描いてもらいたい」という気持ちで企画を考えるので。デザインとイラストを誰にお願いするか、座組を決めるのに毎回時間をかけています。

──デザイナーさんやイラストレーターさんに依頼を受けてもらうために、どのようにアプローチしていますか?

金井:たっぷり愛を込めたメッセージを送ります。まず企画の趣旨を伝えた上で、「この企画はめちゃめちゃ面白いんです。お願いできるのは、あなたしかいないと思っています。あなたとの出会いは◯年前に遡ります。あなたの漫画を読んで衝撃を受けました。その後、吉祥寺の本屋であなたが書いた絵を見つけて、こんな場所で出会うなんて運命を感じました……」みたいな。もはやラブレターですね。2時間位かけてメールを作って、一晩寝かせて読み返してから送信するのがいつものやり方です。依頼文にきちんと愛が込められた時は、依頼を受けていただける確率が高いですね。

──お返事が来て「一度会いましょう」となった場合は、どのようなことを意識していますか?

金井:「この企画は絶対にヒットします」と、企画の面白さを改めてアピールします。お相手も複数の仕事を抱えているので、優先順位を上げてもらうのが初回の打ち合わせの目的です。

人の企画は、ダメ出ししない

──金井さんは前職の高橋書店で働き始めた時から、「28歳までに10万部売れる本をつくる!」という具体的な目標を掲げていたと伺いました。どうして28歳までなのでしょう?

金井:私、「何歳までに何をする」と期限を決めて目標を立てることが好きなんです。当時は28歳までにベストセラーを出して、30歳までに結婚したい……と人生プランを考えていました。28歳くらいまでにベストセラーを一発出していたら、市場価値が高い状態で別会社でも買ってもらえるかなと。

──入社した時から、転職を見据えていたと。

金井:私は幼い頃から本が好きなのですが、読む本は物語と漫画ばかり。実用書はほとんど読んだことがなくて。そもそも私は、人生をより良くするものには興味がないし、役に立つものも苦手。楽しいものや面白いものが好きなんです。一方で、高橋書店は実用的な手帳や書籍を作るのが主流の会社。最初から転職を視野に入社したわけではないですが、心のどこかで考えていたのかもしれませんね。

それに当時の私は遅刻常習犯だったんです。私は夜になるとどんどん活力がみなぎってくるタイプなので、自主的に毎日明け方まで近所のファミレスで仕事をして、その結果、朝起きれない。始業時間が9時なのに8時40分に起きて10分で支度をして、タクシーの運転手さんを急かしてギリギリ会社に到着。間に合わずに遅刻することもあったので、遅刻するたびに有給が減り、さらにタクシー出勤で金欠。もっと、出勤時間に柔軟な会社の方が自分には合っているのかも……、そんな思いもありました。

というのも、「環境が変われば、人の評価は変わる」ことを小学校の頃に『はてしない物語』で学習しまして。だから自分が評価されやすい環境に身をおくことは、ずっと意識しています。

──ダイヤモンド社に転職されて、今では管理職になられたと伺いました。

金井:ありがたいことにメンバーにとても恵まれていまして、皆さん経験豊富で、すでに出来上がった方ばかり。ほぼマネジメントが必要ない環境です。

──とはいえ、アドバイスを求められることもありますよね。部下の教育で気をつけていることはありますか?

金井:最初からダメ出しをしないことですかね。企画の時点ではいまいちでも、その後の編集者と著者とのやりとりで、いろいろな化学反応が起きて面白くなる可能性もあります。なので、企画の時にアドバイスを求められた時には、「タイトルが何を伝えたいのかわからないです」など、いち読者としての感想を伝えるくらいに留めています。

ダイヤモンド社に入社して良かったことの1つが、いろいろな方の企画書を見られることです。しかも、企画を通す時の企画書と、本がほぼ完成した後に販売部数を決める時の企画書、2パターンも見るチャンスがあります。最初の企画の時点で「この本はなんだか不思議な本だな」「本当に売れるのかな……」と思った本でも、実際は爆発的に売れることも多々あって。企画の時点で自分が感じたことと、最終売り上げの結果が合わないことが多いんです。私が未熟なだけかもしれないですが、人の企画は本当にわからない。

──最初の企画書を見ても、部数を決めるときの企画書を見ても、予想が当たらないものですか?

金井:当たらないです。私以外の編集者も当たらないと言っている方が多いです。2回目の部数決定会議は、本のカバーが決まっていない段階で行われるんですよね。その後、カバーやキャッチコピーができた段階で「売れそう」と思ったものは実際に売れることが多いです。だから、カバーの力は本当に大きいと思いますね。

世の中の雰囲気に合わせて自分を最適化

──これまでは『ざんねんないきもの事典』や『わけあって絶滅しました。』シリーズ、『やばい日本史』シリーズなど、どちらかというとちょっと斜(はす)に構えた感じの内容をテーマにしてヒット作品を生み出していますよね。最近発売された『犬のかわいいところ大全』は、これまでの書籍とは色が違うなと感じました。

金井:『犬のかわいいところ大全』は、自分の中の数少ない“ひねくれていない部分”を抽出して、著者さんに伴走した作品です。というのも、35歳になるまでの1~2年は、今までとは異なることに挑戦しようと決めているんです。これまでとは想定読者も変えて、新たなアイデアの本を企画するように意識的に取り組んでいます。

──新たな挑戦をしようと思ったのはどうしてでしょう?

金井:経験と共に売れる法則がわかってきたのですが、それをなぞるのは怖いなと。「似たような本ばかり作ってるね」と自分が自分に対して言ったら嫌なんです。

──誰かから言われるのが嫌なのではなく、自分が自分に対して嫌なんですね。

金井:私、あの人が羨ましいとか、だれかから評価されたいとか、嫉妬心や承認欲求が全くないんです。どうしてみんなはそんなに他人の意見が大切なのでしょうか。

そもそも、全ての人間は自分が自分であることの苦しみを抱えて生きていると思っています。どんなに頑張っても離れることができないのは自分だけ。脱出できない密室の中に閉じ込められているような感覚です。例えば、職業選択の自由と言われても、どう頑張っても私はモーニング娘。にはなれない。自分でいる限り、ある程度人生の道は定まっているのかなと。

一昔前は、その苦しみを解消するために、自分を超えていこうとする考えが主流でしたが、近年ではありのままの自分を受け入れようとする考え方がトレンドですよね。

──自分が自分であることの苦しみとは、今の自分では嫌だということですか?

金井:あの人が羨ましいとか、あの人に変わりたいとかは思いません。自分以外の誰かに変わったとしても、おそらく自分が自分であることの苦しみを感じると思うので。一方で、0歳から生き直したいとは思います。

──金井さんは自分と他者をはっきりと分けていますよね。

金井:自分と他者は混ざり合えないと思っているからです。別に自分を信頼しているとか、自信があるとか、そういうわけではないのですが、私は他人の気持ちだけは本当にわからない。それを自覚しているからこそ、本作りにおいても頼れるものは自分しかいないと思っています。

以前「本を作る時はどんな人がこの本を読むのか、解像度の高いペルソナを作ると、自分が読者でない本でも作れるよ」と本作りの先輩にアドバイスいただいてから、本を企画する時には毎回ペルソナを作るのですが、どうしてもペルソナの中に自分自身がチラつくんですよね。

例えば、以前『メンタル強め美女白川さん』というコミックエッセイを読んだらすごく面白くて、ファンになったのですが、登場人物に共感するわけではないんです。でも、本書のメイン読者は、きっと白川さんのメンタルの強さに感動し、彼女の生き様から元気をもらっている人たち。それって私とは全く異なるタイプの人たちなんですよね。だから、もしも私が『メンタル強め美女白川さん』の担当をしたとしても、たぶん作品の世界観を最大化できない。面白いと思うことと、共感することの間には、けっこう大きな差があるからです。

──これまでとは違う系統の書籍を制作してみてどうでしたか。

金井:これまでは著者色の薄い本と言いますか、著者さんだけでなくデザイナーさんや漫画家さんなど、いろいろな方に関わっていただいてプロダクトのような本の作り方をしていました。一方で今回はこれまでとは全く異なるやり方で、作家さんに寄り添いながら制作しました。そもそも「かわいいとはなんぞや?!」みたいなところもあったので、正直なところ大変でした。 ただ、『犬のかわいいところ大全』の名に恥じない良い本が完成したと思っています。とはいえ、すぐに重版をかけられなかったことはすごく悔しいし、これから叶えたいです。

──35歳までにいろいろなことに挑戦して、その先は得意な場所に戻ることもありますか?

金井:世の中の雰囲気によって求められる本のニーズは変わります。だからこそ、その時々に合わせて自分自身を最適化したいです。

私はコロナ禍を機に世の中の価値観が変わってきたと思っています。 例えば、2016年に『ざんねんないきもの事典』がリリースされたのですが、あの本は斜に構えていて、ちょっとだけ意地悪な本なんです。当時はそういったところが受け入れてもらえて、たくさんの方に手にとっていただけました。しかし、今は当時よりも洒落が通じない時代になってきたなと。

そういった世の中の雰囲気と児童書のトレンドは連動していると感じています。世の中が楽観的な空気感だと、子ども向けの本はふざけ度が高い本が売れる傾向があります。一方で景気が悪い時は、真面目で真っ当な本が売れるかなと。例えば、毎月子ども向けの本を2冊買っていた人たちが、「最近食費がだいぶ上がっているから、これから本は月1冊にしよう」となる。その時に1冊だけ選んで買うとなれば、ふざけている本よりも、 すぐに役に立つ真面目な本を選ぶのではないかと思います。

実際の売上データを見ても、ここ数年はマナー本などの実用性が高い児童書が売れているんです。物価高が続いているので、しばらくこのトレンドは続くと捉えています。

──世の中の雰囲気はどのように感じ取っているのでしょう?

金井:書店のPOSデータ(販売情報)やAmazonのランキングをよく見ています。紀伊國屋のPOSデータはリアルタイムの売り上げが確認できるので、「午前中は動きが鈍いな」とか、「15時位になると売れてくるな」とか、リアルなデータを見ることで、読者層が分析できたり、売れる本の傾向がわかったり、世間のニーズを掴みやすくなります。配本日を迎えた週末に友人の結婚式に参加した時には、感動して号泣しながらも、スマホをテーブルの下に隠してこっそり売上データを確認していたこともあります(笑)。

とはいえ、データだけではわからないこともやっぱりあって。だから、現場を見ることも大切にしています。20代の頃は、自分が担当した本が売れるまで、書店で張り込みしたこともあります。購入者の行動を観察することで、ビジネス書は“はじめに”が重要なこと、児童書は突然開かれた1ページが面白くないと選ばれないことなど、データを見ているだけではわからない面白い発見がありました。今でも、本屋を見つけるとついつい入って、店内を巡回しています。

──近年は真面目な本のニーズが高まっているとのことですが、真面目な本はレッドオーシャンですよね。その中で金井さんはどのように戦っていくのでしょうか?

金井:今作っている本やこれから作る本は、これまでの皮肉な要素よりも、もう少し真面目な要素を増やしてみたり、ふざけ具合がわかりにくいように工夫したり、しっかり読むと実はふざけている感じにしようかと調整中です。35歳になるまでにいろいろなゾーンを試して自分をチューニングしていきたいです。

わがままな読者として本を作る

──昨年、「ベストセラー研究サロン」のタカトモさん(ブックオリティ代表、高橋朋宏さん)と金井さんの対談を聞かせていただきました。その対談を聞いていた友人と「金井さんは、本を作ること自体に幸せを感じているのかな、それとも本を作ることで何かを仮説検証するプロセスを楽しんでいるのかな?」などと話していたんですよ。

金井:うーん、後者かもしれないです。「この編集者は、この本が読み通せると思って作っているのかな?」と思える本が世の中には結構あると感じていて。私は頭からお尻まで一気に読み通せる本を作りたい。だからこそ、そのためにどうするべきかを検証している感じです。

──例えばですが、仮説検証する媒体は本じゃなくても良い? たとえば映画とか。

金井:私は本の規模感がちょうど良いと思っています。本であれば、全ページの意図が隅々まで説明できるので。もちろんそれは映画でもできるのかもしれませんが、「事務所の関係でこの人を映画に出演させてください」といったこともきっとありますよね。そんなことを言われたら、私、気が狂ってしまう。きっとかなり面倒な監督になって孤立していくと思います。

だから、自分の意図が隅々まで行き渡る本という媒体が、私にとってはちょうど良いのかなと。ただ、私は本を作る時に自分が前に出たいとは思っていないんです。理想はすごく奥にいたい。本は編集者の作品ではないと思っているので。

──「本は編集者の作品ではない」とは?

金井:編集者の仕事を料理にたとえると、著者さんやライターさん、デザイナーが材料を用意してくれて、料理してくれる。それに対して編集者は、テーブルクロスをひいておきましたみたいな仕事だと思っています。だからこそ、編集者の自我がつまった本に見えないようにしたいです。と言っても、自我が漏れ出ているかもしれないですけど……。

「この本は私が作りました」といった発言はしないように気をつけていて、「私が担当した本です」と言うようにしています。

──私にとっての編集者さんは監督のイメージでした。

金井:ある意味、監督的なこともやるのですが、意識としてはもう少し奥の方にいるイメージですね。野球に例えると球団オフィスみたいなイメージかもしれない。映画で例えると、監督ではなくプロデューサー。

──編集者が手前に出てダメなことはありますか? 良い気もするのですが。

金井:自分自身や私の考えたことが魅力的だとは思っていないんですよ。

私、小学校4年生の自由研究で、タイムスリップして坂本龍馬に会うというオリジナル小説を書いたのですが、長文なのにものすごくつまらない。ずっとあらすじが続いているだけのものになってしまって。我ながらあそこまでつまらないものをよく書き上げたと思います。中学生の頃には、流行りに乗って日記サイトで日記を書いて公開してみたのですが、読者からの反応が全くなくて。そういった経験から、私の内面から湧出てくるもので面白いものはないと心底実感しました。

──今なら面白い作品が書けるとは思わないですか?

金井:全く思わないです。むしろ「私には面白いものが書けない」が、確信に変わっています。だから、自分が表に出ることは全く望んでいないんです。私が考えた種を、著者さんやデザイナーさんのアイデアに包んでもらうことで表出させたい。私が想像できる範囲を超えてほしいと思っています。

一方で、読者としての自分は信頼しています。私、わがままな読者なんですよ。

私には面白いものは書けない。だけど、本は好き。だから自分が読みたい本を作るために編集者になったと言っても過言ではないので。「面白い本を読みたい」、いち読者としての強い気持ちが、本を作る情熱に繋がっているのかなと。「稼ぎたい」とか「誰かに認めてもらいたい」とかそういった雑念がないところが、編集者としての私の強みなのかも知れません。(了)

金井 弓子(かない・ゆみこ)

ダイヤモンド社 書籍編集局第一編集部副編集長。1988年東京生まれ。法政大学法学部卒業後、高橋書店に入社。1年間営業を経験したのち、編集部に異動。担当した『ざんねんないきもの事典』(第1弾)はシリーズ累計500万部を突破。2016年にダイヤモンド社に移籍。担当書籍は『わけあって絶滅しました。』(シリーズ累計90万部)、『やばい日本史』(シリーズ累計77万部)、『せつない動物図鑑』(シリーズ累計32万部)など。

撮影/深山 徳幸

執筆/大浦 沙織

編集/佐藤 友美

【この記事もおすすめ】