震災と豪雨で甚大な被害を受けた輪島市町野町。住民主体のワクワク・楽しいまちを目指す「町野復興プロジェクト実行委員会」【能登のいま/第21回】

2024年の7月に、 CORECOLORのメンバーと共に能登を訪ねました。きっかけは、『能登のいま』の連載2回目で、執筆者の二角さんが、ボランティアでなくてもいいから被災地に暮らしている人たちに会いに来てください、と書いていたことでした。実際に能登を訪れ輪島市内を車で巡ると、被害の大きさに言葉も出ない一方で、私は能登の自然の豊かさにすっかり魅了されました。すぐには難しいかもしれないけれどまた能登に来よう、そう思いました。

2024年9月21日、奥能登豪雨が能登を襲い、甚大な被害をもたらしました。テレビに映る、以前訪れた場所に濁流が押し寄せる映像に、私は思わずテレビから目を背けました。

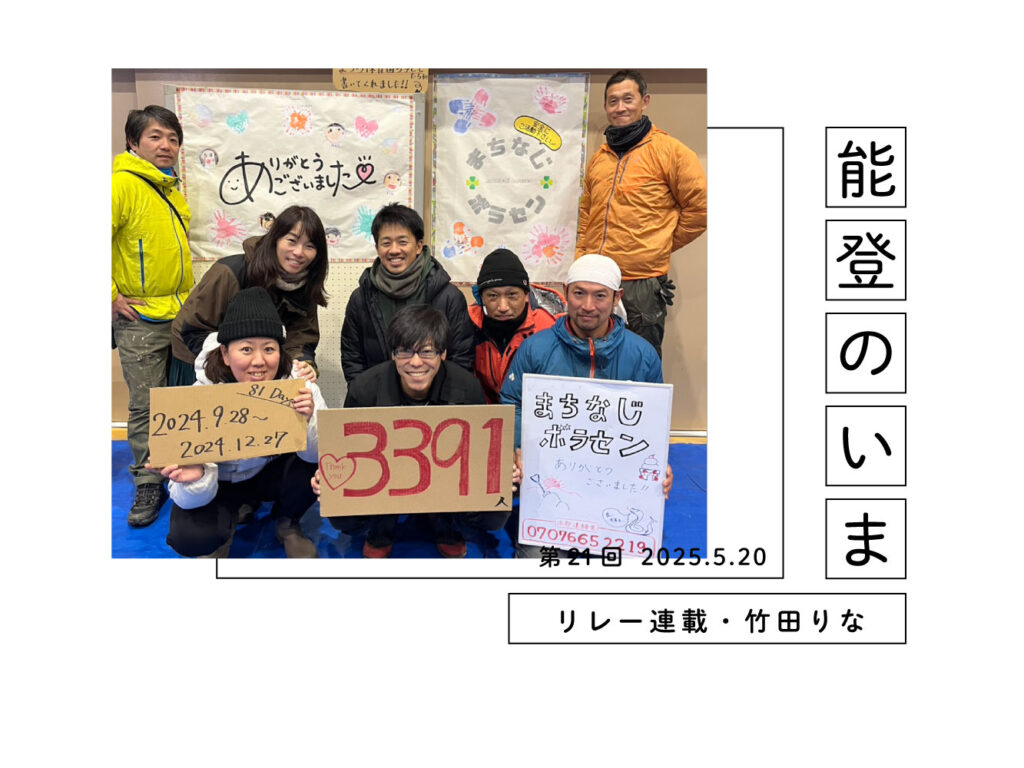

10月末に、オンラインで開催された能登の現状報告会に参加をしました。そこで、震災、豪雨ともに大きな被害を受けた輪島市町野町で活動をする、「町野復興プロジェクト実行委員会(通称・町プロ)」の存在を知りました。町プロは震災後、イベントなどを通じ地域を盛り上げるための活動をしていましたが、奥能登豪雨の後に、住民主導のボランティアセンターである「まちなじボラセン」を立ち上げました。9月末から12月末まででのべ3,400人のボランティアが参加をしたそうです。

なぜ震災後まもなく町プロを立ち上げようと思ったのか。どうして住民の手でボラセンを立ち上げたのか。少子高齢化が進む今、これから町プロが目指すまちづくりとはどのようなものなのか。2024年11月と2025年3月の2回にわたり、町プロの実行委員長、山下祐介さんにお話を伺いました。(執筆/竹田 りな)

住民の住みたいまちが作れるチャンス

米農家の山下さんを含む町野町の住民3人が「町野復興プロジェクト実行委員会」を立ち上げたのは、能登半島地震から1ヶ月後の2024年2月。まだ電気も水道も復旧していなかった頃だった。なぜライフラインの復旧もままならないうちから町プロを作ろうと思ったのか。山下さんは、「まず形だけでも住民の核となれるような存在を作ろうと思ったんです」と話す。

町野町は、住宅の倒壊(半壊以上)が輪島市内で2番目に多いエリアだった。多くの被害が出て、既存の組織が機能不全に陥った。平時にはすでに形作られていて話が進まないようなことも、今ならゼロのフェーズから話し合える。「ある意味震災は、住民主導で住みたいまちを作れるチャンスだ」と考えたそうだ。復旧の先の復興、まちづくりを考える段階では、行政と住民の橋渡し的な存在がきっと必要になる。最初は無名でも活動を重ねていくうちに、行政にも「町野には町プロがある」と信頼してもらえるだろうとも思った。

ところが立ち上げてからの1ヶ月は、何をすればいいかわからないまま時間が過ぎた。転機になったのは、3月上旬。町野町唯一の医師とボランティアに来ていた人とのコラボイベントだった。イベントのあと、医師から「せっかく団体を作ったんだから、地元を盛り上げることをやっていこう!」とアドバイスされ、医師にも町プロのメンバーに加わってもらうことになった。

3月中旬。まずは住民の声を聞こうと、避難所で配られるお弁当に自由記述式のアンケートを挟んだ。すると戻ってきたアンケートに書かれていたのは、震災で加速するであろう少子高齢化を心配する声とともに、「コンパクトシティを目指した方がいいのでは」など、これからのまちのあり方を考える声だった。自分たちが想像していたよりも、住民が町野で暮らす未来を考えているとわかった。

まず一歩として、「みんなで集まって笑える時間を作ろう」と考えて企画したイベントが4月に開催された「桜フェス」だった。当日は休業中の飲食店にも出店してもらい、和菓子店にお願いした桜餅500個が完売するほどの賑わいだった。「正直、まさかこんなに人が来てくれるとは思っていなかった」と山下さんは話す。町野町の住民以外にも、隣町の住民やボランティアで来ていた人なども参加してくれた。

「『あら久しぶり』とか『元気にやってた?』という会話が、会場のあちこちから聞こえてくるんですよ。楽しんでもらえているのが伝わってきて、やってよかったと。これから何をするにしても、前向きな気持ちになれなければ、暗い考えしか出てこないと思うので、前を向くきっかけ作りができたという手応えがありました」。

その後も5月には「肉フェス」、7月には「浜開き」などのイベントを開催した。どちらも多くの人が参加し大盛況だった。町プロのメンバーも増え、今後のまちづくりに向け少しずつ歩み始めたとき、奥能登豪雨が町野町を襲った。

ならば自分たちで、と住民主導のボラセンを立ち上げた

町プロが運営するボランティアセンター「まちなじボラセン」は、町野町中心部にある東陽中学校を拠点に活動していた。町野町は、川の決壊による浸水や土砂崩れなど、豪雨でも甚大な被害を受けた。震災からの復興を目指していた中での豪雨に、「心が折れた」という言葉が住民の流行語のようになっていたそうだ。豪雨の前の風景に戻すには、多くの人の手が必要なことは明らかで、「なんとかしなければ」と考えていた矢先、町プロは行政とのオンライン会議に参加してほしいと声をかけられた。

ボランティアセンターの運営といえば、各市区町村にある社会福祉協議会(社協)が担う場合が多い。しかし会議に参加してみると、社協が把握している町野町のボランティアのニーズと実際のニーズの数には大きな隔たりがあった。また家以外のニーズについては、社協はすぐの対応が難しい状況だという。輪島市の中心部も大きな被害を受けており、社協も手一杯な様子が伝わってきた。

「ならば、自分たちでボランティアさんにお願いするしかない」。しかし、山下さんたち町プロのメンバーは自分たちの本業もある。そこで、縁のあったNPO法人「カタリバ」にも協力してもらいながら「まちなじボラセン」を立ち上げた。豪雨から1週間後の9月28日のことだった。

まちなじボラセンでは、家の中はもちろん、家庭菜園や側溝の泥の詰まりの掻き出しなどもボランティアの人と共に対応してきた。それは身近な住民同士だからこその信頼関係があり、「ここもお願いしたい」「ここも綺麗になったらいいよね」という声を拾えたからだ。実際に来てくれたボランティアの人に、畑などをお願いすると「家の泥かきじゃないのか」と拍子抜けされることもあったが、「家庭菜園が生きがいの年配の方も多いんです」という話をすると、快く対応してもらえた。そして目で見えるところが綺麗になると、「こんなに自分たちのために活動してくれる人がいる。私たちは忘れられていない」とまちの人たちにも少しずつ変化が見られるようになった。

9月28日から12月末までの間に、3,400人もの人がボランティアに参加した。

子どもから高齢者までみんながワクワクできる楽しいまちを目指して

この先、町プロはどのような活動に取り組んでいこうと思っているのかを山下さんに尋ねた。

「豪雨の前までやっていたように、若い人から高齢者までワクワク楽しいまちってどういうまちだろうかということを地域の人と一緒に考えて、実験的にどんどん実践していけたらいいなと。今回の震災で一時的に少子高齢化が進んでしまうかもしれないけれど、それでもこの先の5年後10年後を見据えて、住みたいと思える魅力的なまちをつくっていくことが必要だと思うんです」。

住民の声を聞く方法として具体的に考えていることの1つは、イベントの際に毎回大きな町野の白地図を貼り、そこに各々の理想の町野を描いてもらうことだ。どこにどんな施設や店舗があったらいいか、実現可能性は考えずに描いてもらう。改まって発言するのには抵抗があるけれど、これなら大人も子どももみんなが気軽に参加できる。イベントを重ねるたびに、絵が増えていく形だ。「きっとおもしろいものができると思うんですよね」と山下さんは期待する。できあがった白地図を、町野の1つの復興のモデルとして今後のまちづくりに活かしていく予定だ。

そして、ただ「こういうこと・ものがあったらいいな」と思い描くだけではなく自分たちのできる範囲で実践をし、住民の生の声を聞くことも大事にしたいと言う。例えば、「ここにマルシェができるような場所が欲しい」という声があったとして、実際にその場所でやってみると、「ここじゃ狭いね」「あっちの方がいいのでは?」といった具体的な意見が聞ける。そうすると次はその意見を反映できる。実践を繰り返し、まちの人たちの声を積み重ねることが魅力的なまちづくりに繋がると確信しているし、その結果を裏付けにして行政にも「ここにこれがほしい」などと提案できたらと思っている。

また、今回ボランティアで関わってくれた人や町野町を知ってくれた人とこれからどう繋がっていくか、つまり関係人口を増やすための取り組みも考えている。すでに「町プロNEWS」として公式LINEで地域の情報を発信しているほか、今後はNFT(Non-Fungible Tokenの略。偽造や改ざんが不可能なデジタルデータのこと)を利用しての「デジタル住民票」の導入も検討中だ。同時に、町野町を来訪したデジタル住民が地域住民と交流できる場についても構想している。今回の震災で多くの木が根こそぎ倒れ、その後の水害でも大きな被害が出たことで、山の手入れの観点から林業のあり方が見直されている。町野の材木を使い建物を作ることで有効利用しつつ、住民とデジタル住民の交流拠点やデジタル住民が宿泊できる場所に充てられないかと考えている。

「今回ボランティアに来てくださった方や町野町を知ってくださった方に、5年後10年後に、『デジタル住民として来ました』と言って来てもらえるような、長く続く関係が築いていけたらと思っています。能登は、世界農業遺産に認定されていて本当に自然が豊かな地域なんです。だから、地域の住民と外から来てくれた方、みんなで自然を守りつつ一緒に楽しめるような取り組みも考えていきたいですね」。

町野復興プロジェクト実行委員会 公式LINE

文/竹田 りな

【この記事もおすすめ】