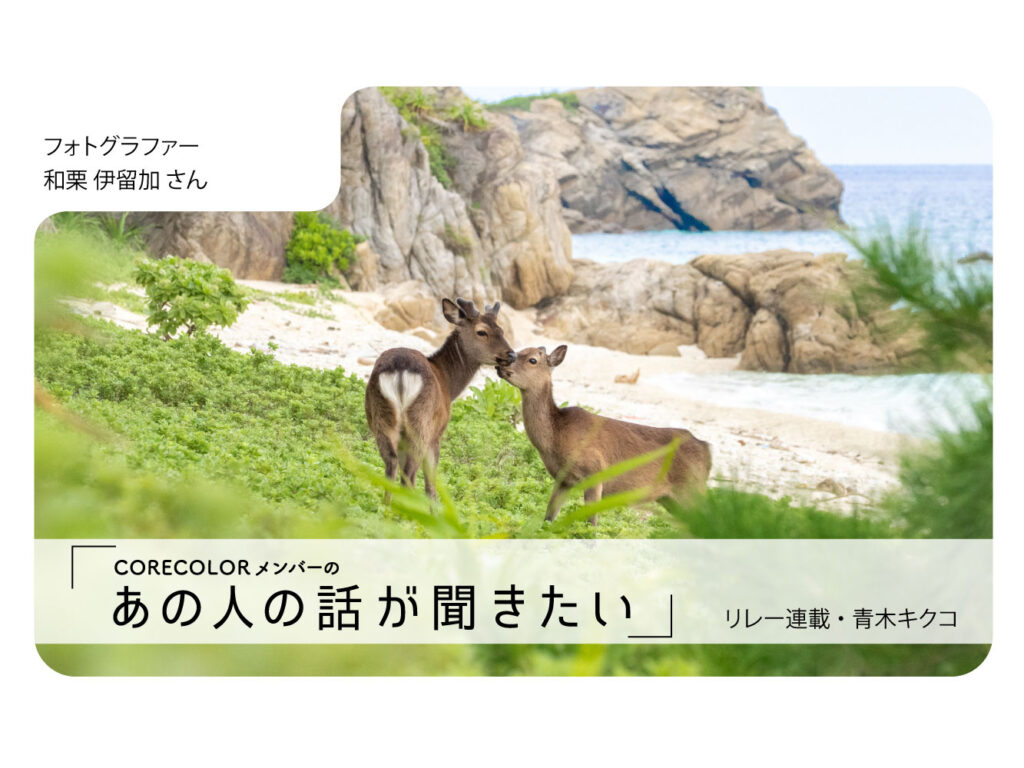

「守られるべきものを、写真で守る」若手フォトグラファー・和栗伊留加が描くやさしい世界【リレー連載・あの人の話が聞きたい/第4回】

顔を寄せ、仲間の毛を整えるオスのケラマジカ。身をゆだねるもう一頭は、目を細めまどろむような表情だ。亜熱帯の陽射しと潮風に包まれた沖縄・慶良間諸島の阿嘉島。この島で、ケラマジカは、人との境界を守り穏やかに暮らす。

東京を拠点に活動するフォトグラファー・和栗伊留加(わぐり いるか)さんは、この鹿の「平和的な姿」を追い求め、片道7時間かけて島を訪れる。彼は、なぜ遠く離れたこの島で、鹿にレンズを向けるのか。話を聞いた。

聞き手/青木 キクコ サムネイル写真/和栗 伊留加

鹿とのコミュニケーションが、撮影の第一歩

和栗さんの阿嘉島での撮影は、朝が早い。4時には撮影現場にカメラをセットし待機する。狙った構図に鹿が入ってきたら、シャッターを切る。

和栗さんは、被写体である鹿との関係を大切にしている。距離を縮めるためには、独自に生み出した“近づき方”を守る。動きはゆっくり。30メートルほどの距離を1時間かけて詰める——ゾウガメの歩みほどの速さだ。目線は鹿より低く、しゃがみながら移動し、鹿を警戒させないために“笑顔”も忘れない。

「鹿とのコミュニケーションが、第一です」

島民が近づいても逃げない鹿も、和栗さんが同じ行動をとると距離を取る。接する人間を個別に識別しているのでは、というのが和栗さんの仮説だ。ならば「自分は危険人物ではない」と、全身を使い、行動で伝える。

今年5月から8月にかけて、和栗さんは数回に分けて、計4週間、阿嘉島に滞在した。撮影は約2000枚に及んだが、テーマに沿って選ぶと100枚ほどしか残らない。構図が良くても、険しい表情の鹿はすべて没にする。狙うのは、あくまで「鹿の平和的な姿」だ。

「平和的な姿」を追い求める原点は「怒り」だった

大学卒業後、和栗さんは、東京で、学習塾の社員と、政党の私設秘書の二足の草鞋を履いていた。塾では生徒からの信頼を得て成果を上げ、秘書としては政党を支えることにやりがいを感じていた。

しかし、社会人3年目で現実に直面する。生徒への指導は塾の収益目標に押し流され、政党が掲げた理念は時流に迎合して二転三転を繰り返した。必要な指導を提供できない教育と、社会的弱者を救済できない政治。怒りの矛先は、弱い者への配慮や敬意が後回しにされる社会構造に向かった。「本来守られるべきものが、守られていない」と。

そんな折、北海道の自然を撮影する写真家・井上浩輝氏の作品と出会う。雪景色で戯れるキタキツネの写真に魅せられた。和栗さんは仕事を辞め、趣味だったカメラを携え北海道へ渡る。雄大な自然や愛らしいキタキツネに、一度は怒りを忘れた。しかし、好奇心から足を踏み入れた原生林で、再び怒りと対峙する。

出会ったのは、木立ちの間から、こちらを見つめるオスのエゾジカ。放射状に延びるその立派な角には、人が捨てた漁網が幾重にも絡みついていた。漁網が木の枝に絡まれば、鹿は身動きが取れずに命を落とすこともある。「ここでも、守られるべき存在が守られていない」――漁網を不法投棄したり、死に向かう鹿を放置したりする人間の無責任さに怒りながら、和栗さんは、エゾジカをカメラに収めた。レンズの向こうの鹿の眼差しは、冷たく、人を責めているように映った。

かつての「自然と人の共生」を表現したい

エゾジカの写真は、SNSで注目を集めた。写真には人の心を動かす力がある、そう確信した和栗さんは東京に戻りフリーのフォトグラファーとして活動を始めた。そして、仕事の合間を縫っては、日本各地で野生動物を撮影した。そこで和栗さんが目にしたのは、人と野生動物の対立だった。特に頻繁に目の当たりにしたのは、数が増えすぎて人に「害獣」扱いされる鹿と、鹿に田畑を荒らされて憤る人間だった。

ここで和栗さんは疑問を抱く。現在の日本列島に多くの鹿が生息しているのは、古来より鹿と人間が共生してきた証拠。ならば、なぜ、今はこんなにも対立しているのか、と。

「本来の日本は自然に対して敬意を払う文化があったはずなのです。鹿を象徴として、昔の日本人の“自然に対する見方や感覚”を写真で表現したいと思いました」

和栗さんは人と鹿の「共生」が息づく場所を探し、阿嘉島のケラマジカに行き着いた。ケラマジカは約400年前、薩摩藩が琉球王国へ食材として持ち込んだ鹿が逃げ出し、野生化した種。以来、周囲わずか12キロの小さな島で、鹿は人の暮らしのすぐそばで、絶えることなく生き続けてきた。近年では、島の子供たちによる鹿と森の生態系の調査研究が行われるなど、その関係性を探求する取り組みも行われている。―― 島の日常は、昔の「人と自然の共生」を静かに映し出すはずだ。和栗さんは、この小さな島の鹿と向き合うと決めた。

遠い島での試行錯誤 ~「知識」を味方につけて、テーマに沿った写真を撮る

しかし、東京から阿嘉島に頻繁に通うのは難しい。そこで、短い滞在時間でも確実に撮る機会を増やそうと試みた。ケラマジカに関する学術論文を読み、生態や行動パターンを把握する。鹿の行動がわかればおのずと撮影場所や構図は定まり、シャッターチャンスも先読みできる。

鹿に関する正しい知識も、写真の物語性を引き出すために有効だった。例えば、鹿の角の分岐。鹿は年齢を重ねるごとに角の分岐が増えていく。枝分かれの数から年齢を推測し、関係性に応じた構図を決め、写真に、テーマである「平和的な姿」に沿った意味を持たせた。

冒頭の写真を見返してほしい。2頭の牡鹿は、角の枝別れの数が同じだ。彼らは同い年で対等な関係と推察できる。和栗さんは、2頭が顔の高さを揃えた瞬間を撮影し、「仲間同士で支えあう姿」として表現した。

穏やかな風景の向こう側を見せたい

和栗さんは、平和的な鹿の情景を「かわいい」で終わらせないため、背景に見える関係性や意味までも描きたいと考えている。その裏には、漁網が絡まったエゾジカの写真の苦い思い出があった。センセーショナルな写真は、一過性の反響はあった。しかし、和栗さんのテーマは「人と自然の共生」。片側を責めるような写真は、分断を生むだけだった。それに、人を責めるような写真では目を背ける人もいる。多くの人の目に触れるには、写真そのものはポジティブである必要があった。

「僕の写真表現は、婉曲的かもしれないですね」

人によってはただ「かわいいね」で終わるかもしれない。だからこそ、複数枚の写真でストーリーを構成し、テーマである「共生」を感じさせるような作品にしていきたいと思っている。和栗さんの現在の夢は、ケラマジカの写真で個展を開くことだ。

この夏、大手カメラメーカー主催の公募写真展に、ケラマジカの作品でエントリーした。受賞できれば都心のギャラリーで個展を開くことができる。結果はまだわからないが、すでに一つの転機になっていると和栗さんは語る。

「撮り方も定まって、実際にいい写真が撮れるようになってきました。今回ダメでも、今の撮影の方向でいけばどこかで必ず評価を得るだろうという自信があります。これからもフォトコンテストなど、公の場に積極的に作品を出していくつもりです」

一方で、東京での撮影の仕事にも力を入れる予定だ。繁殖期を狙って秋や冬に阿嘉島を訪れる可能性はあるが、まずは、企業から依頼されたイベントやブライダルの撮影など、目の前の仕事に誠実に取り組む。

「フリーだからこそ堅実にやらないといけない。若い動物カメラマンが無理をして続けられなくなるケースも見てきました。表現は、続けなければ意味がない。何年、何十年と撮り続け訴え続けることが大事。そのためにも無理な活動はしません」

ケラマジカとの時間は、これからもゆっくりと積み重なっていく。和栗さんの眼差しの先には、まだ見ぬ一枚と、続いていく人と自然の物語が待っている。(了)

文/青木 キクコ

和栗 伊留加(わぐり いるか)

1995年東京生まれ。明治学院大学心理学部卒業後、大手学習塾社員と政党の私設秘書を経て、2022年よりフリーのフォトグラファーとして活動をはじめる。企業のPR用写真の撮影などを手掛ける一方、日本各地を訪ねて自然や野生動物を撮影し、その穏やかな眼差しを写し出すことをライフワークとする。各種フォトコンテストで入賞するなど、作品は着実に評価を広げている。

【この記事もおすすめ】