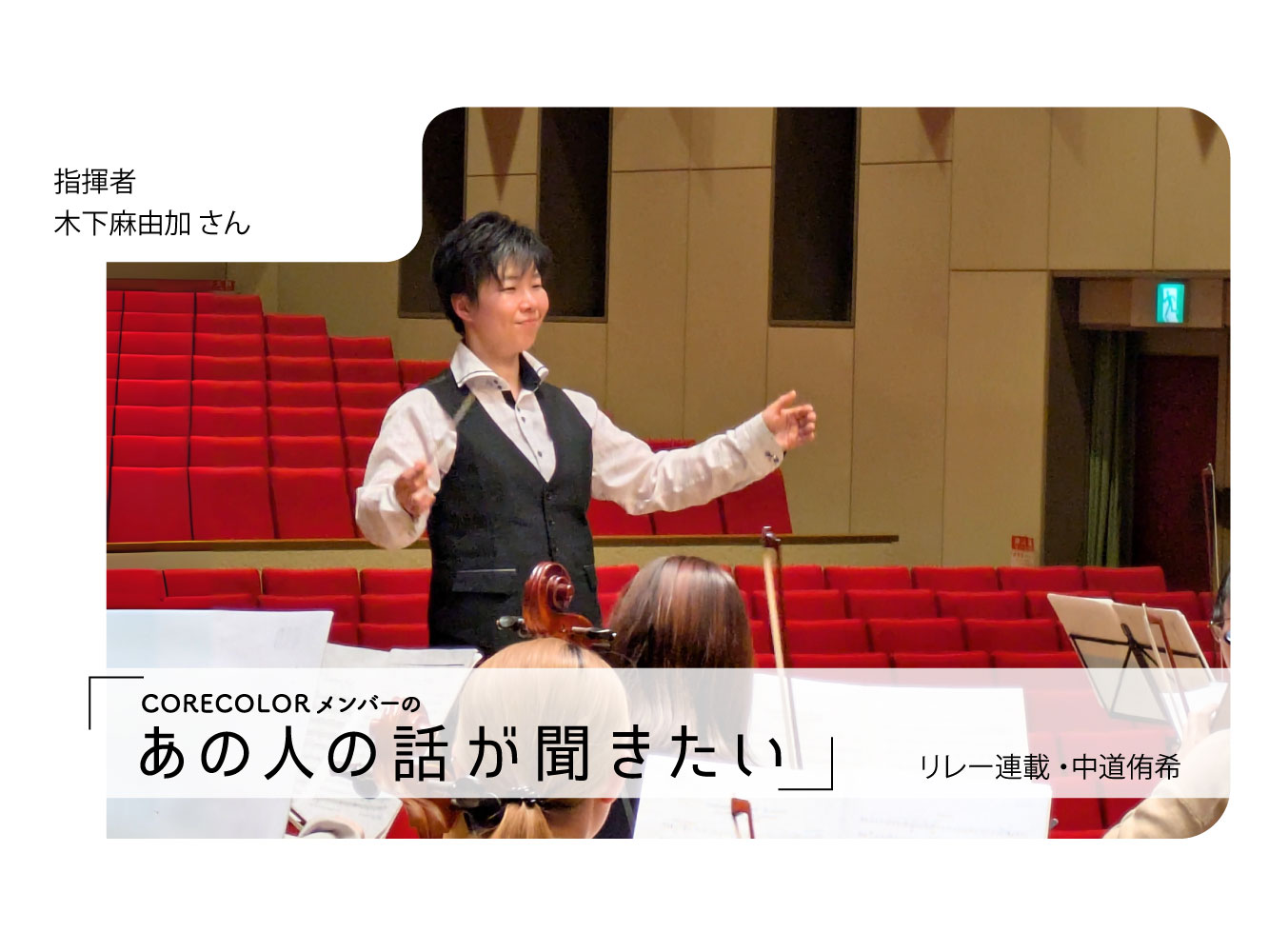

1冊3,000円の雑誌が独立系書店の顔に。本が売れない時代に挑む雑誌の可能性とは。『新百姓』編集長 おぼけんさん【シリーズ編集者の時代 第14回】

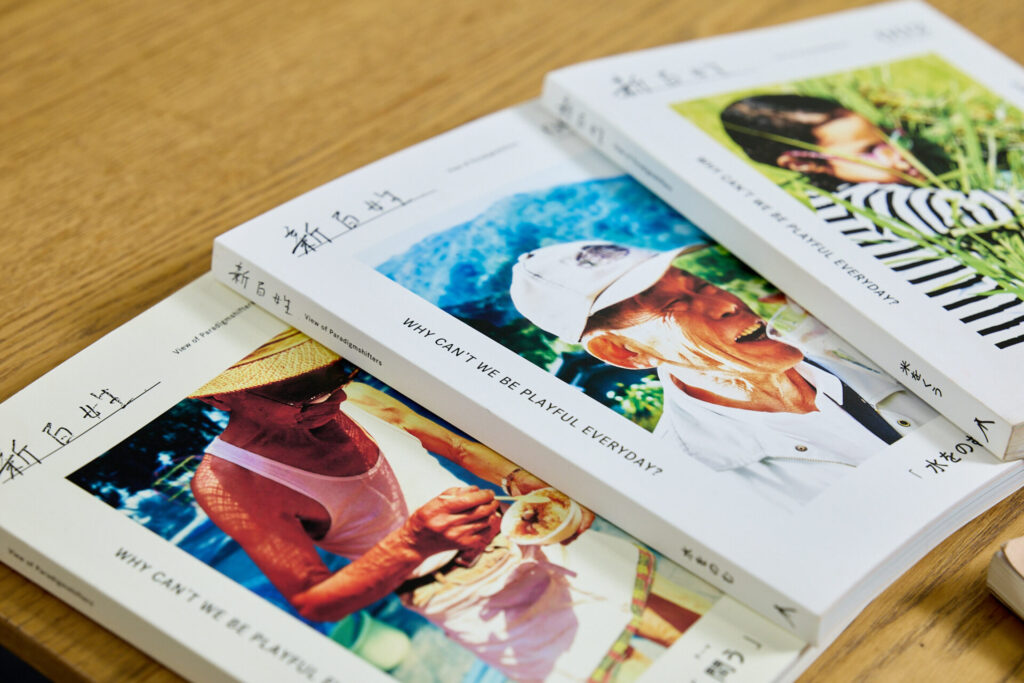

「創刊0号、持ってくださっているんですね。僕たちの手元にはもう1冊もないんです」と、おぼけんさんは雑誌を指さして言った。その雑誌をつくった本人であるにもかかわらず。

出版不況と言われるこの時代に、話題になっている雑誌がある。

雑誌名は『新百姓』。農業誌ではない。

ホームページを検索すると、「『新百姓』とは資本主義システムによって封じられた人間の創造性、その解放を促す問いと余白を探究する雑誌です」と書かれている。

限定888部刷った2,200円の創刊0号は完売。フリマアプリで定価の10倍以上の値がついている。その後出版された1号、2号は、3,150円。一般的な雑誌としては高額といえる。しかし、全国の独立系書店がこぞって入荷を希望し、6,966冊刷った1号、8,888冊刷った2号と、ファンを拡大し続けている。

いったい『新百姓』とはどんな雑誌なのだろうか。なぜ「百姓」なのか、どんな思いが込められているのか。

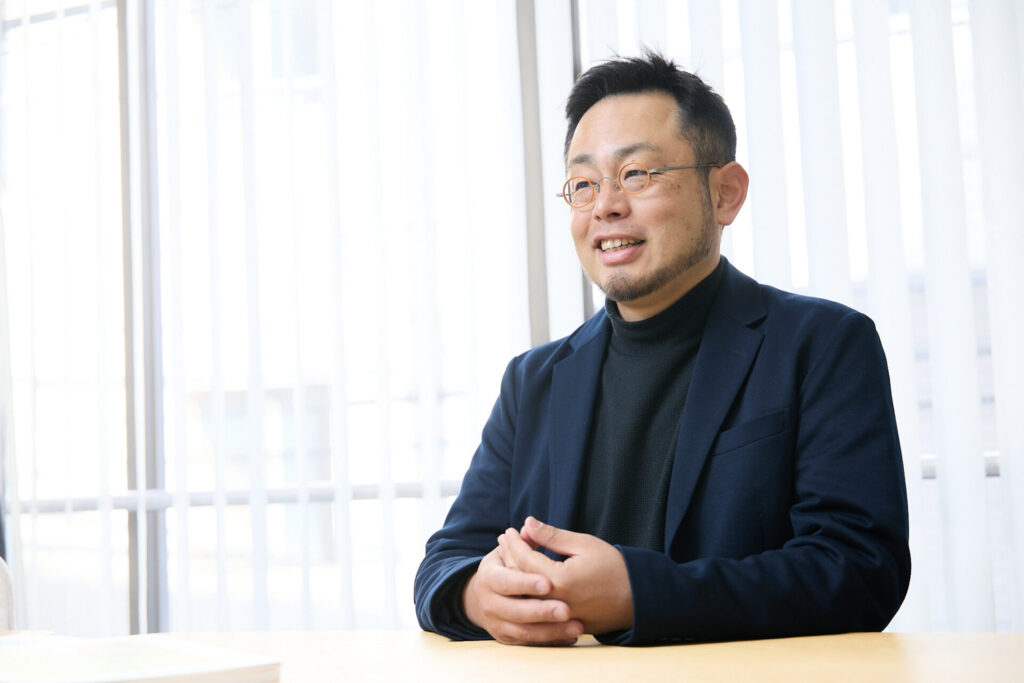

話を伺ったのは、編集長のおぼけんさん。新卒で入社した証券会社のマネーゲームからおり、世界放浪のあと『新百姓』の創刊に至ったという。「雑誌には可能性がある」「書店は最後の聖域だ」と語るおぼけんさんに話を聞いた。

聞き手/佐藤 友美(さとゆみ) 構成/仲 真穂

なぜ、その雑誌は「売れてしまった」のか?

――今回、取材させていただくにあたって創刊準備号だった0号をもう一冊購入しようと思ったら、売り切れで。それどころか、フリマアプリで10倍以上の値段で売れたものも見つけました。出版不況といわれる時代に、すごいことが起こっていますね。

おぼけん:自分たちも、驚いています。値段が高騰するのは自分たちの意図する方向ではありませんが、それだけたくさんの人に読んでいただけているのは嬉しいですね。今は創刊号の『新百姓』はホームページで、PDF版を無料で公開しています。

――最初から「増刷しないこと」を決めていたと書かれた文章を読みました。でも、追加発注の依頼がくると、増刷したいと思いませんか?

おぼけん:正直、全然思わないといえば、嘘になります(笑)。でも、『新百姓』は「CapitalismからCreativitismへ」を理念に掲げ、創刊した雑誌です。お金や効率を最大化する資本主義的な価値観から、創造することの喜びを中心に据えた社会へ。

その可能性を探るために「発酵部数限定制(※)」というルールにしたのです。売らんかな、となってそのルールを破るのは当初の趣旨に反するので、強い意志で「増刷しないぞ」と。

(※)『新百姓』では、問いに溢れ、有機的な変化を促す雑誌ということで、「発行」をもじって「発酵」と表記しています。

――取材依頼をした身で言うのもおかしいですが「脱・資本主義的価値観」がこんなにも受け入れられるとは、驚きです。だって……ある種の哲学雑誌ですよね。

おぼけん:僕もびっくりしています。つくった本人が驚くのもおかしな話ですけれど、『新百姓』の世界観を受け入れて、支持してくれる人が、こんなにいるんだ! という良い意味の驚きです。売れることを狙っている雑誌ではなかったですし、読者がどれくらいいるか、想像もできていなかったんですよね。

――『新百姓』の雑誌名は?

おぼけん:僕らが考える「百姓」とは、従来の農民という意味合いを超えて、自らの手で衣食住をつくり出し、生活を創造する人々のこと。農業に限らず、文化、思想など、様々な分野で「つくる」ことを通して創造性を発揮する人こそ、新しい時代の百姓、つまり「新百姓」と捉え、雑誌の名前にしたのです。

――表紙に書かれた、「なぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らせないのか?」のキャッチコピーがグサっと刺さりました。

僕は大分の兼業農家の家に生まれました。父は自営業を営みながら、週末になると田んぼへ行き、米を作っていたのです。小さい頃には、僕も一緒に田んぼに行き手伝いをしながら遊んでいました。父の仕事は単なる労働ではなく、風土との大切な繋がりが醸され、美しい景観が維持され、美味しいお米を生み出す素晴らしい営みだと感じていたんです。

でも父は「一年中田んぼで働いても、ガソリン代も出ない、赤字だ」と言って、米作りを辞めてしまった。「金にならない」という理由で、こんな素晴らしい営みが失われていくことに疑問を持ちました。お金って何だろう。豊かさって何だろう。そう考えるようになったんです。

――でも、おぼけんさん自身は証券会社に就職されたんですよね。

おぼけん:資本主義への疑念を抱きつつも、自分はその仕組みを全然知らないなと思って。それで、証券会社に飛び込み、リーマンショックを経験しました。お客様の資産が一瞬で溶けていってしまう様子を目の当たりにして、さらに「資本主義」って何だろうと思うようになっていったのです。

その後、世界一周の旅に出て、2年間で47か国を訪ねました。いろいろな文化や人に出会っていく中で、資本主義的な「豊かさ」と幸せや人生の充実度の「豊かさ」は別なんだと噛み締めました。

人間はどんどん新しい技術を開発し、豊かさを目指しているのに、そのレースには終わりがない。ひょっとしたらモードチェンジが必要なんじゃないか。価値の中心を「カネ」から「つくる喜び」に変えたらどうか、と考えたんです。

それで帰国後は、社会課題解決を目指すスタートアップの起業支援に携わり、約150名の起業家の創業に伴走させてもらいました。みんな本当に素晴らしい志を持っていました。

でも、そこでもある矛盾にぶつかってしまって。

――矛盾とは?

おぼけん:どうしても最終的には「いくら売上が上がったか」「どれだけ投資を集められたか」という資本主義的な物差しで評価されてしまう現実があったんです。

それだけではありません。社会課題解決を企業の存在意義にしてしまうと、その課題が解決してしまえば、その企業は存在意義を失ってしまいます。すると、意識的か無意識的かは別にして、どうしても「根本解決」に向かいにくくなるという矛盾が生じる。「これでいいのかな」という違和感がずっとありました。

「価値の中心を『カネ』から『つくる喜び』に変えたい」という想いがありながらも、現実には既存のシステムに迎合するように事業を着地させなければならない。自分で納得がいかない仕組みを作り続けることに限界を感じていて。

そこで「自分たちの本音を伝えることができる媒体をつくろう」と思って、当時の同僚で、同じ葛藤を抱いていた施依依(せいい)さんと2人で『新百姓』の構想を練り始めたのです。

ウェブメディアは横、紙媒体は縦につながる

──そこまでは理解できた気がします。しかし、その「つくる喜び」を世の中に広めるために、なぜ雑誌というメディアを選んだのでしょう? 紙媒体である雑誌はあきらかに斜陽産業ですし、ウェブメディアや、講演会、ワークショップなど、他にもさまざまな方法があったと思うのですが。

おぼけん:現代においてメディアをつくるとなると、ウェブメディアが真っ先に思い浮かぶ選択肢かもしれません。ウェブメディアは横に広がる意味では有用だと思うのですが、紙の媒体は縦に繋がっていく。僕らが伝えたいメッセージは、縦に繋がっていくメディアが合っていると考えたんです。

――縦に繋がる?

おぼけん:50年後に誰かが手に取って、今と変わらないか、それ以上の影響を受けることが、紙の媒体ならありうるということです。

講演会やワークショップなどのリアルな場づくりとなると、地理的・空間的な距離、時間的な隔たりが生まれてしまいます。起業家支援をしているときに、場づくりをしていたので、“場を共有する”ことで生まれる熱量や共鳴できる思考があることは理解しているのですが、同時にその場のみにとどまってしまう限界も感じていて。

――でも出版の場合、場を作るときとはまた違う難しさがありませんか? 読み手に委ねられる部分が大きいと思うんです。

おぼけん:それはその通りです。リアルな場で空気や体験を共有したときの“伝わっている感”と、本や文章を読んでもらったことでの“伝わっている感”は違うなと思います。

でも、それが面白い。

同じ雑誌を読んでも、読者からくるリアクションは多種多様です。全体を通してというよりも、部分的に深く刺さったところを中心に読者に届いているという感覚があります。このセンテンス、この言葉がすごく刺さったと、反応がみんな違うんですよ。

――たしかに文章を読むことは、一方的に与えられるだけではなく、与えられた内容を自分に重ね合わせて考える能動的な行為ですよね。

おぼけん:そうそう。人それぞれ刺さる部分が全然違うし、だからこそ、思想を押し付けられるのではなく、本人の側に本人の意志で思想が醸成される。

――自分に引き寄せて考えられる「余白」がある。『新百姓』を読むことで、読者である自分も「自分の思考をつくる」喜びを味わえるのだなと気づきました。

おぼけん:場を共有するとき以上に、読書はこちらが意図していない感想も含め、多様な解釈を生むんですよね。さらに、「どこで、どのように出会ったか」によっても、同じ文章の持つコンテキストが変わっていくのではと思っています。

雑誌との出会いは、こちらではコントロールできない。それが非常に面白い。東京に住んでいるのに、出張先の岩手の書店で『新百姓』に出会ったという人もいました。東京で『新百姓』に出会った場合とは、やっぱり微妙に何かが違ってくるんじゃないかな。

――書店さんとの関係については聞きたいと思っていましたが、その話の前に聞いていいですか。『新百姓』は一般的な雑誌とは違って「0号」から始まっていますよね。

おぼけん:実は僕たちも、最初は1号から始める予定で、つくり始めていたんです。テーマは「水を飲む」に決めていました。

創刊号なので、インタビューさせていただく方は、『新百姓』の考える世界観を体現している方がいいなと思って。思想家であり、人類学者でもある中沢新一先生にダメもとで取材依頼をしたんです。そうしたら、快諾してくださって。

でも、実際に取材のときに中沢先生から、「何のために、何にむけて作る雑誌なのか? 強いコンセプトをはっきりと示した方がいいよ」と指摘をいただいたんです。それは中沢先生ご自身が、それまで自身で雑誌を立ち上げたりしてきた経験から、の助言でした。本当は1号刊行のための取材をしに行ったはずなのに、途中からメンタリングをしてもらっているみたいになりました(笑)。

――強いコンセプトの設定とは?

「絶対にブレない、北極星となる『新百姓』の強いコンセプトを、最初に言語化しておくこと。そして、1号を出す前に、指針を明確に打ち出すための0号をつくった方がいい」といわれ、その場で施依依さんと0号を出すことを決めました。

ただ、そこから0号を出すまでに半年かかってしまうんです。それは苦しい半年でした。

――半年間、具体的には何をしたんですか?

おぼけん:ひたすらプロトタイプを作り続けました。当時僕たちは、紙面レイアウト用のInDesignすら知らなかったんですよ。だからPowerPointやWordでテキストをひたすら打って……。紙に印刷してホチキスで止めて、また書き直して……。プロトタイプはたぶん20冊以上になったと思います。

――その手間ひま!!

おぼけん:僕も施依依さんも起業支援をしていたときのリーンスタートアップの手法が染みついていたからです。「考えて、実践し、反応をみて改善する」。これを何度も素早く回転させることでブラッシュアップしていけると知っていたので。

実際、このプロトタイプを作成していくことで、デザインやレイアウトだけでなく、言葉選びやインタビューの構成まで、自分たちが大切にしていきたいことがどんどん見えてきました。今考えると、プロトタイプづくりはセルフメンタリングに近い作業でした。

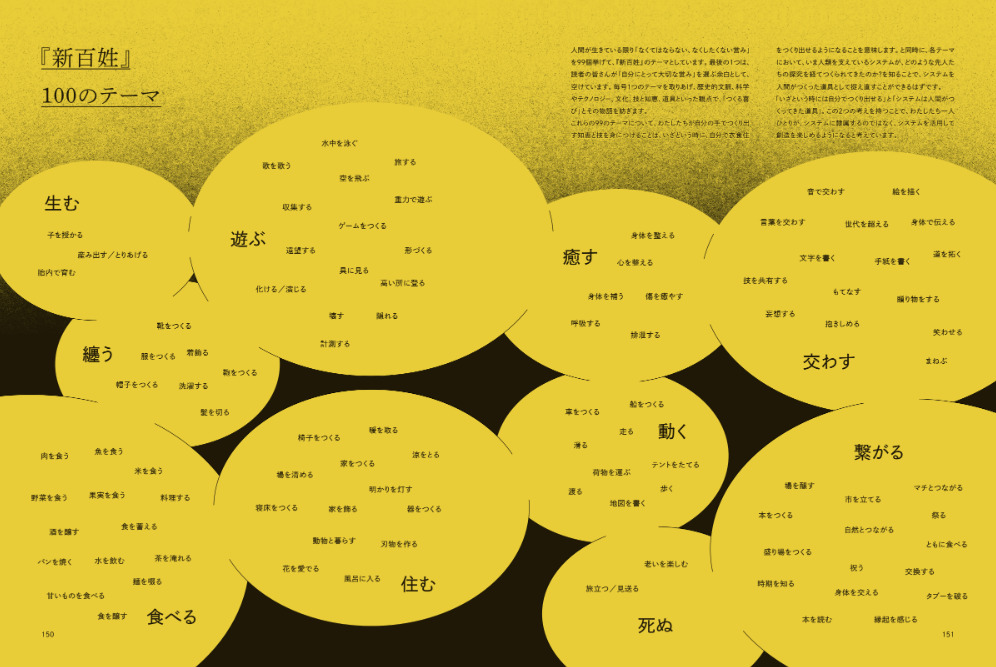

――この先に取り上げようとする100のテーマが、すでに0号で提示されていることに驚きました。

おぼけん:雑誌をつくると決めたとき、他の雑誌をたくさん研究したんですが、どの雑誌にも栄枯盛衰みたいなライフサイクルがあると気付いたんです。続けていくうちに初期の問いが消えて熱量が下がったり、DNA的な重要な部分が薄まっていく傾向がある。そうならないためには編集部の熱量や熱意を一定以上保つ必要があると感じました。それで、創刊時の熱量を持って最初にテーマを決めようと思ったのです。

この99のテーマは人間が生きている限り「なくてはならない、なくしたくない営み」にしました。毎号その中からひとつを取り上げ、「つくる喜び」とその物語を紡いでいきたい。テーマが変われば読む本も会う人も表現方法も全部変わるので、飽きたり熱量が下がったりせずに、遊び続けられると思っています。『新百姓』をつくっている僕たちが一番楽しく遊んでないと。そのために99のテーマを決めたようなものです。

1年に4号だしても、25年かかる計算になります。

ちなみに、100ではなく99にしたのは、残りのひとつは、読者の皆さんが「自分にとっての大切な営み」を選ぶ余白としてほしいと思ってのことです。

――まさにセルフメンタリングですね。

おぼけん:もうひとつ重要だったと思うのは、このプロトタイプを作ったことで、覚悟が決まった瞬間があったことです。

――覚悟ですか?

おぼけん:当時は『新百姓』を出したいと強く思っていた一方で、「創刊したら、もう戻れない」と躊躇していた自分がいたんですよね。

僕はこれまで社会の常識に合わせて生きてきた部分もあって、当たり障りのない生き方をすることもできた。そこそこ優等生っぽく振る舞うこともできる人間なんです。

証券会社にいたし、起業支援もしていたし、資本主義社会の中でも、それなりに生きることができるだろうと思います。でも、『新百姓』を出したら、もう資本主義をど真ん中においた社会システムに抱きかかえられる働き方には戻れないな、と。それに対して少し不安があったんだと思います。

でも、0号の編集後記を書いたとき、自分の書いていることに1ミリも違和感がなかった。これが本当に僕の言いたいことだ、と確信できた。それで、腹が決まりました。このメッセージを届けなければならない。これこそが、僕自身だという感覚になれたんです。

時間はかかったけれど、半年かけて創刊準備をした価値があったと思いました。

独立系書店は「最後に残された聖域」

――『新百姓』は今、独立系書店(※)を中心に展開していますよね。先日立ち寄った京都の書店さんでは、『新百姓』がエントランスど真ん前の一番目立つ場所に置かれていて。すごい光景だと、感動しました。

※独立系書店:個人や小規模な会社が独自の方針に基づいて運営する書店のこと

おぼけん:ありがたいことですね。実は僕、独立系書店は現代において最後に残された聖域のひとつだと思っています。

――「聖域」とは?

おぼけん:僕らが『新百姓』で大切にしている考えのひとつに「偶発性」があります。今の社会って、何でも効率よく、計画通りに進めようとする機械論的な世界観が強い。でも僕らは、それだけではない生き方があると思っています。それが「偶発性に身を委ねる」という考え方です。

例えば、思いがけない出会いから大切なつながりが生まれたり、予定外の場所で新しい発見をしたりする喜び。そういう「偶然の縁」を楽しむことが、人生の豊かさにつながるという考え方が『新百姓』の根本にあります。

デジタル化が進んだ現代において、自分を大きく変容させてくれるような「予想外の出会い」はどこで起きるだろうか。それを考えたときに、最後に残された聖域のひとつが書店、特に独立系の書店だと思ったんです。

独立系書店のオーナーさんは、独特の棚作りをしている。この本の中にこの作品が登場するからとか、根っこのテーマが同じだとか、そういった「決まりのない」書棚をつくっています。

だから、その本屋に行くと、自分が普段の生活では出会わない作品との出会いがある。その偶然の出会いが自分を変えてくれる。そういう「偶発性」を楽しめる場所が、独立系書店だな、と。

――たしかに、Amazonの「目的検索」では絶対に出会えない本と出会ったりしますよね。

おぼけん:独立系書店は「資本主義の次の時代」を考える『新百姓』の世界観を体現しているともいえます。

そんな場所で『新百姓』に偶然出会ってほしいし、そんな場所を僕たちは応援したい。やや高めの3,000円という価格設定にしているのも、そのためです。

――と言いますと?

おぼけん:出版業界は薄利多売で、書店さんの仕入れ価格が8割という状況です。これでは商売として成り立たない。

書店だけではありません。経済的に厳しい状況に置かれているのは、印刷会社も紙メーカーも、本の取次も同じ。業界全体が、限界までコスト削減して頑張っている。本当に、どこにも無駄がないんです。そうなると、この出版文化を維持していくためには、読者の皆さんに、その価値に見合った対価を支払っていただくことが不可欠だと考えました。

書籍を読んで、そのカルチャーを自分のものにできる。この文化の恩恵を一番受けるのは、本を読む人たち、つまり読者自身です。だから、一般的に高いと思われる価格設定ですが、その価値を理解していただける読者の人たちと『新百姓』を育てていけたらと思いました。

そのような雑誌を、丁寧にコミュニケーションを取りながら売っていける可能性が、独立系書店にはあると思います。

――なるほど。独立系書店への想いや期待もあっての価格設定なんですね。

おぼけん:今、『新百姓』は買い切りの場合、定価の6.5掛けで下ろしていて、30冊以上だったら6掛けの条件にしています。

――通常の書店では、委託販売してもらう代わりに、7〜8掛けが一般的と言われています。そう考えると、買い切りとはいえ、6〜6.5掛けというのは、革命的ですね。

おぼけん:メーカーなどの一般的なビジネスの仕入れ額は、3割くらいです。『新百姓』はそれと同じくらいの利益率のところまで持っていきたいんですが、現状では難しいですね。これからの挑戦です。

――書店さんとはどのように関係を築いていったのですか?

おぼけん:書店とのリレーションは、僕が方針を考え、施さんが実際の開拓に注力してくれました。僕は営業畑出身なので、「商品は相手に欲しいと言ってもらわなければ意味がない」という考え方です。だから、最初からプッシュの営業はできるだけしない方法を考えるようにしました。

独立系書店さんとは、今では200店以上と取引をさせてもらっていますが、当初うちから直接営業をかけたのは、都内の15~16店舗だけです。荻窪のtitleさんとか、かもめブックスさんなど、独立系書店の中でも特に影響力があり、何より僕たちの価値観や姿勢に共感いただけるだろうなと思う書店さんに施さんが直接訪問をして、『新百姓』とはどんな雑誌か、その世界観や考えを伝える時間をもらいました。その時も、あくまでも“伝える”だけです。良いと思ったら、そこから発注いただけるし、SNSでの発信もあるだろうと考えて。

その目論見は当たって、お話させてもらった独立系書店さんが同時期に『新百姓』0号を入荷したという投稿をSNSで出してくれました。それを見た地方の独立系書店のオーナーさんたちが「あの本なんだろう、入荷してみよう」と向こうから連絡をくれて。そうやって、少しずつ置いてもらえるようになりました。

――そうやってじわじわと、でも確実に日本中に『新百姓』のウェーブが広がっていったんですね。で、0号が早々に売り切れてしまった。でも、増刷はしなかった、と。

おぼけん:最初の話に戻りましたね。はい、今後も増刷はしません。これは僕たちの哲学のコアに関わることなんです。

売上至上主義だと必然的にマス向けの「正解」を提供する内容になってしまう。僕たちが大切にしたいのは読者に「問い」を投げかけ、既存の価値観を揺さぶることなんです。

そして、紙の本だからこその限定性を逆手に取って、特別な価値を生み出したいとも考えています。もちろん、限定制とすることで、本当に読みたい人の手に渡らないリスクもある。そして、希少性を逆手にとり、資本主義に飲み込まれる可能性もある。フリマアプリで高額がついてしまっているという現状が、まさに物語っていますよね。それで、完売後は無償でPDF公開することを決めました。

砂漠に咲く花を見たことがある

――『新百姓』の読者の方々からはどんな反応があるんですか?

おぼけん:去年、関西の独立系書店さんを巡る「関西キャラバン」を開催しました。1週間連続で毎日イベントをやって、どこも20〜30人の満員御礼。そこで驚いたのは、三重から来たとか、小豆島から来たとか、わざわざ遠方から足を運んでくださる方がたくさんいたこと。

また、別のイベントでは、「新百姓がきっかけで仲良くなって、三重の山奥で新しい村づくりのプロジェクトを始めている」という方々もいらっしゃいました。読者同士が繋がって、新しい動きが生まれているんです。

――化学反応が生まれているんですね。

おぼけん:自分でつくる暮らしを始めるために大都市圏から地方に移住したような方々や、個人事業主に近い形で自分たちでつくったものを販売するような仕事をされている方々が多い印象です。

意外だったのが、コロナ禍に大学生だった若い世代が読んでくれていることです。彼らは従来の社会システムが機能しなくなっていることを肌で感じていて、資本主義に対して失望感があるのかもしれません。でも、それを何かのイデオロギーによらず考えたいと思っている。だからこそ、「問い」を軸にした『新百姓』にひとつの光を見出してくれているのではないかと感じました。

――この先、『新百姓』の思想を広めていくにあたって、どんな展開を考えているのですか。

おぼけん:“ユニベルシタス・オブ・クリエイティビティズム”の考えを実践できる学びの場を作っていこうと思っています。“ユニベルシタス”は大学の語源となっているラテン語。大学はもともと、同じテーマで学びたい人たちが集まり、誰に教えてもらうか考え、その人を呼んでくるという形式だったんです。そんな学びの場を作りたい。

今の学校は教える側と教えられる側が明確に区分された構造ですが、それって根本的に生徒に対して「あなたたちは未熟で力のない人です」という無意識の意味付けを前提としている。みんな、ある分野では教える側に立ち、別の何かについては学ぶ側になれるはず。そんなフラットな関係性を作りたいと思っています。

――非常に理想的ではあるけれど、大変な挑戦でもあるなと感じます。

おぼけん:「新百姓」的な生き方は、一見すると理想主義に見えたり、マイノリティの選択肢に見えるかもしれませんが、未来を見据えると最も理にかなった道だと思うんです。

僕は今後、経済は三層化すると考えているんです。

①今使っている国家が造った通貨をつかう経済圏

②ブロックチェーン技術による超国家的通貨の経済圏

そして

③地域コミュニティで成り立つ経済圏

この三層でバランスを取りながら生きる時代がくるでしょう。

税金は国家が認めている①の通貨で、グローバルな交流には②のブロックチェーン通貨、そして日常の衣食住は③の地域での交換や自給自足で。これらを組み合わせれば、「生きていくには数億円必要」とされる現代の重圧から解放された生き方が可能になります。

だとすると、先ほどの「教えたり・教わったり」を実現するユニベルシタス・オブ・クリエイティビティズムや、③の地域経済の可能性を考えることは、これからの時代に理にかなっているのではないか、と。

――その思想は、広がっていくでしょうか?

おぼけん:わかりません。でも、少なくとも僕自身は腹が決まったということですかね。

もうこれしかできないんですよ。今は貯金を切り崩している状況ですが、違和感を抱えながら資本主義に迎合して生きていくのは無理だとわかったので。これが失敗しても他に方法はあるはず。やめないということだけ決めてやっています。

世界を旅したときに見た、つくる喜びを心から大切にする人たちの「新百姓」的な生き方の実践が忘れられない。実際に、すでに砂漠に咲いている花を何輪か見たんです。だから僕たちの挑戦がたとえ“砂漠に花を咲かせるようなもの”だとしても、必ず可能だと確信しています。

現代の成功モデルや、社会全体の流れとは違うかもしれない。でも新しい社会のために、水を撒き続ける人、花を守る人、新しい種を撒く人たちがいる。そういう人たちと共に、これからも問い続けていきたいと思います。(了)

おぼけん

1982年生まれ。立命館アジア太平洋大学卒。三菱UFJモルガン・スタンレー証券退職後、2年間の世界一周旅へ。帰国後、NPO法人ETIC.、孫泰蔵氏によるエンジェル・ファンドMistletoe、武蔵野美術大学大学院非常勤講師、おせっかい社かける創業などを経て、2022年、施依依とともに、ている舎を創業、『新百姓』を創刊。主な著書に『なぜ日本人はこんなに働いているのにお金持ちになれないのか? 21世紀のつながり資本論』(いろは出版)、『新百姓宣言』(ている舎)など。

【この記事もおすすめ】