「エンジニアから豆本作家へ」管理職より職人の道を選んだ決断【リレー連載・あの人の話が聞きたい/第9回】

CORECOLORメンバーが、いま会いたい人にインタビューするリレー連載「あの人の話が聞きたい」。第9回は、46歳のときにシステムエンジニアの仕事を退職し、豆本作家の道を志すことになった青木弘之さんの物語。まったく違った世界に飛び込んだ理由と、豆本作家として活躍するようになった今の心境は。かつて同じ会社で働き、システム開発プロジェクトにおいても、ともに仕事をしていた三枝が話を聞いた。

聞き手/三枝 徹

偶然の出会いから始まった豆本づくりと作家デビュー

大手IT企業に入社し、21年あまりが経った2012年、青木さんはシステムエンジニアの仕事を退職することに決めた。「会社側にはマネジメントの仕事をするように期待されていたのですが、私は自分で手を動かす仕事がしたいという気持ちが大きくなったんです」

青木さんは、部下をマネジメントする仕事より、自分でプログラミングを行うようないちエンジニアとして働くことを強く望んだ。ちょうどそのころ、社員の第二の人生を資金面でサポートする「セカンドキャリア支援制度」が導入されたこともあり、思いきってシステムエンジニアの仕事を辞めるという決心をした。

退職を決めてから、実際に会社を辞めるまでには約1年間の猶予があった。この猶予期間内に、青木さんは自分の今後の人生設計について、深く考える日々を過ごしていた。

ある日、なにげなくネットを見ていると、自分の好きな作家が豆本製作の1日講座を開催するという情報が目に留まった。「豆本を制作したかったというより、好きな作家に会えるという好奇心から、受講することにしたんです」

講座を終えたとき、講師の作家から「本格的に本づくりを学びたいのならば、この講座を受講してみては」と別の講座を紹介された。豆本講座を受講したことで、手づくり製本に興味を覚えた青木さんは、勧められた講座を受講することにした。その講座は、手づくり製本の基礎から実際に本を作るまでを、2年間にわたって学ぶものであった。「製本作業をしていくうちに、自分の手で本を仕上げていくことがますます楽しくなってきました。最終的にはケース入りの革表紙の本を自力で完成でき、大きな達成感と自信が得られました」。青木さんはこの講座を受講することで、自分ひとりで手づくり製本ができる技術を身に着けられるまでになった。

手づくり製本講座の受講が終わり、しばらく経ったある日、豆本講座の講師であった作家から、「今度、豆本の出展会があるのだけど、あなたも出てみない?」とお誘いがあった。

初めて自分でオリジナルの豆本を作る上に、その出展会ではキャリアの長い多くの豆本作家が参加する。「自分はどんな豆本を作ればいいのだろうか?」と悩む日々であった。

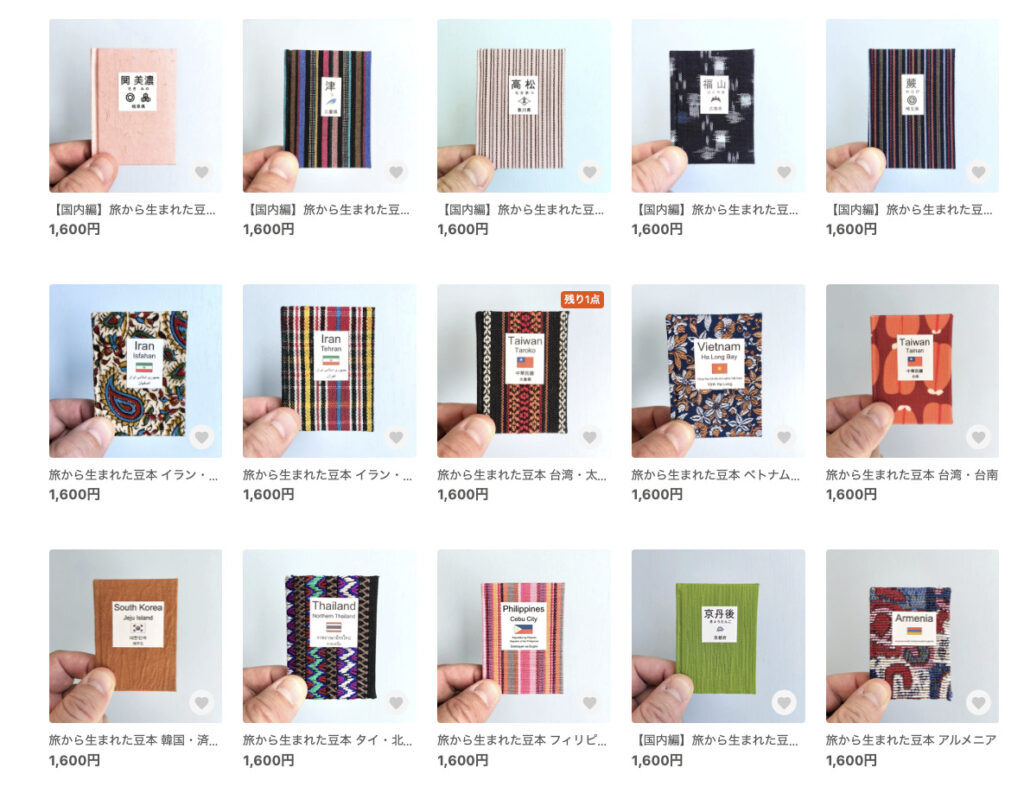

いつものようにそんなことを考えていた青木さんに、あるアイディアが浮かんだ。アイディアのきっかけは、海外旅行が好きであり、また本づくりのために、たまたま旅先で販売している布を買っていたということにあった。つまり、その国の布を表紙にして、観光名所を写真と文章で紹介する豆本を思いついたのだ。

こうして、青木さんは海外を紹介する豆本作家として出展することを決め、作家としてのデビューを果たすことになる。

趣味以上仕事未満、好きなことを形にする豆本作家の日常

「豆本作家になったんですが、自分の中ではあくまで、趣味以上仕事未満という気持ちなんですよ」と青木さんは語る。仕事未満という意味は、たしかにいくばくかの収入は得られるが、前職のシステムエンジニアとは違い、自分が好きなことをやっているからとのこと。

現在は、豆本の取材も兼ねて年に数回程度、主に初めて訪れる国に行っており、イベント出展に合わせて新刊の製作を行っている。また、製作した豆本は文学フリマやZINEフェスなどのイベントに年に10~15回ほど出店・販売し、1回のイベントあたり多い時には30冊ほど売れるまでになっている。また、「minne(ミンネ)」「Creema(クリーマ)」といった、ネットショップでも販売を行っており、豆本作家としての活動も軌道に乗りつつある。

読者との交流が生む創作意欲と広がる目標

豆本作家として本格的に活動するようになり、心境の変化もあったとのこと。「自分の作品に多くの方が興味を示してくれ、サンプル本を見て私もこの国に行ったことがありますと言われるんです。こういった何気ない交流がさらに創作のモチベーションになっています」と青木さんは語る。

前職のシステムエンジニアのときには、自分が開発したシステムを利用する顧客から、直接システムに対する評価を聞く機会があまりなかった。しかし、今は直接お客さんの反応が得られるため、励みになっているとのこと。

また、創作意欲だけではなく、さらに自分の作品を多くの人に読んでもらいたいという気持ちも大きくなっているようだ。「これからは、もっと多くのイベントに出店し、まだこの豆本を知らない方々に、もっと自分の作品を観ていただきたい」とも語り、前職で一緒に仕事をしていたときに比べて、とてもいきいきとした表情が印象的だった。

海外で出会った人へ、日本を伝える贈り物

豆本製作の取材で海外に行ったときに、特に現地でお世話になった方々には、そのお礼として豆本を進呈しているとのこと。渡す豆本は表紙に日本の布や和紙を用い、東京の観光名所を写真と英訳した文章で紹介したものである。

「今までたくさんの方に豆本を渡してきましたが、多くの方がとても喜んでくれており非常にうれしいです。外国の観光名所や文化といったものは、国や人種、老若男女は関係なく、みなさん興味があるものなんですね」と感慨深く語る青木さん。

豆本作家としての今後の夢を聞いてみた。来年(2026年)には還暦を迎えるが、体力が続くまでは豆本製作を続けていきたいとのこと。

「今まで(2025年8月現在)、訪問したことがある国は88カ国です。さしあたって次の目標は、訪問国数を100カ国にすること。そして、新たに訪れる国の豆本を製作したいですね。また、先ほどもふれましたが、豆本を出品するイベントをさらに増やし、まだ会ったことがない方たちに、自分が製作した豆本を観てもらいたいと思っています」と、瞳を輝かせながら語る青木さん。

次の目標を達成したら、またぜひ、話を伺いたいと思う。

撮影・執筆/三枝 徹

青木 弘之(あおき ひろゆき)

東京都荒川区出身、埼玉県在住。都内の大学卒業後、東京に本社を構える大手IT企業にシステムエンジニアとして入社。主に業務システムの設計・開発・テスト・本番移行を担当。2013年(平成25年)、大手IT企業を退職。2017年(平成29年)より本格的に豆本作家としての活動を開始。現在は、海外各国の観光名所を写真と文章で紹介する豆本の企画・製作を行い、首都圏を中心としたさまざまなイベントに出店・販売を行う。

minne(ミンネ):https://minne.com/@plavastablo

Creema(クリーマ):https://www.creema.jp/c/plavastablo/item/onsale

【この記事もおすすめ】