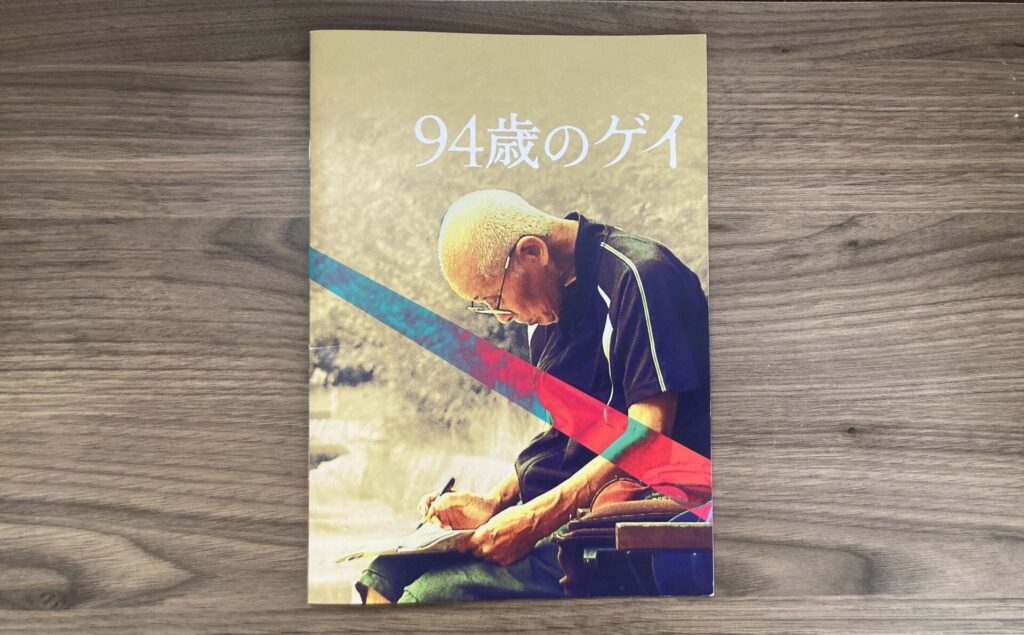

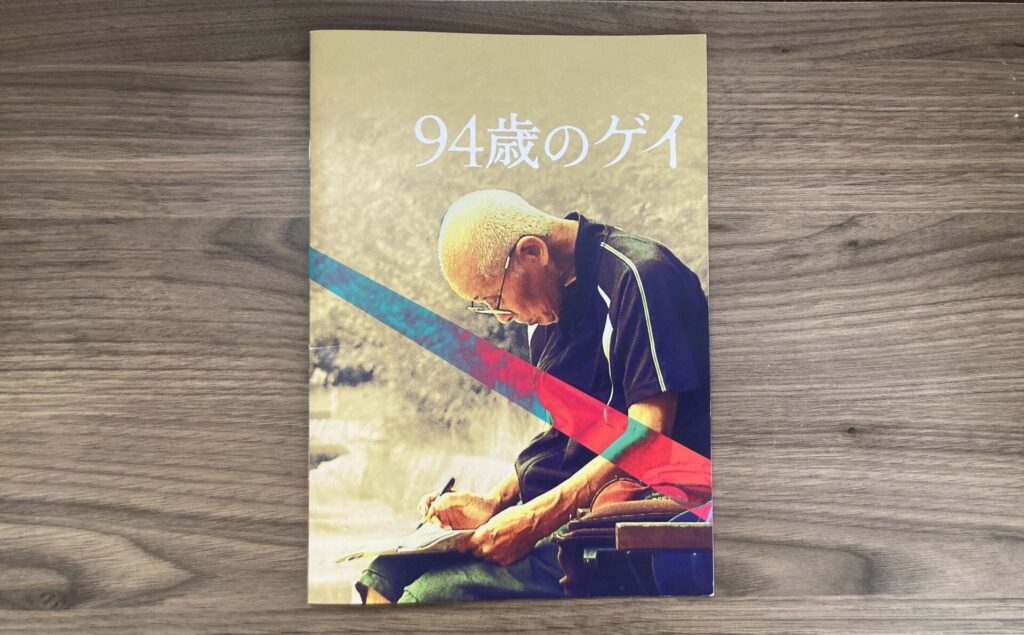

好きな人に「かっこええなあ」と言える幸せ。映画『94歳のゲイ』

中高生時代の恋の記憶が重なった。

長谷さんが、新聞に載っていた「タイプの人」の写真を切り抜いて壁に貼ったり、両手で大事そうに持ったラブレターをそおっとポストに入れたり、ちょっとKYなプレゼントを用意してしまうのを見るたびに。

御年94歳なのだけれど、どこかかわいらしくて、応援したくなる人なのだ。

長谷忠さんは1929年生まれの詩人で、今も短歌を詠んでいる。住んでいるのは日雇い労働者が多い街、大阪市西成区の「あいりん地区」。収入は月12万円の年金で、食事は昼と夜、炊き出しに並ぶ。ワンルームの部屋は、ベッド以外は物が溢れている。このお歳で足も悪いので仕方がないのだと思う。

暮らし向きは少し寂しく感じるけれど、一見、飄々としたおじいちゃん。

しかし長谷さんは、一度も誰かと付き合ったことがないという。結婚も、セックスも、告白さえしたことがない。好きになる相手が同性だったからだ。

長谷さんが生まれた1920年代の日本では、同性愛は精神疾患だと誤解されていた。私生児として生まれ、その偏見にも苦しんだ長谷さんは、14歳で単身旧満州に渡る。さらに終戦後も、「自分が同性愛者であることが分かったら、家族に迷惑がかかる」と考え大阪へ。以来、たった一人で生きてきた。

「僕には家族もいないし、恋人もいない。どんな風に描かれても喜ぶ人も悲しむ人もいない。だから取材してもらってもええよ」

パンフレットに載っていた、長谷さんが取材を許可したときの言葉だ。読んだ瞬間に身体がぶわっと熱くなり、眼の奥の下に水分が集まった。私は20年近くライターをしているが、これほど寂しい取材許可をいただいたことはない。

長谷さんの毎日を想像してみる。なにをしても、誰にもなにも言われない。考えようによっては、とても自由だ。でも、しんどいときに弱音を吐くことも、些細な喜びを伝えることもできない。

私にとって親しい人と話すことは、癒やしであり、救いであり、学びであり、エンターテインメントだ。生きる糧と言ってもいいかもしれない。よく言われることだが、誰かと共有することで喜びは2倍になり、悲しみは半減している。それがない日常に耐えられるとは思えない。

長谷さんが35歳のときに書いた「せみ」という詩にこんな一節がある。

人はせみを探すだろう

人は樹全体を見てゆくだろう

人は夏のありどころを探すだろう

人はぼくの恋を探すだろうか

夏の中心がないている

ぼくの恋がないている

去りゆく夏をないている

夏の生命をないている

頭の中で、これを書いている長谷さんが泣いている。探しているのは希望だろうか。夏の終わりを告げるセミの声は、長谷さんの恋の終わりも告げたのではないか。

スクリーンは、そんな長谷さんの姿と、長谷さんに関わる人々を映し出す。どこまでも淡々と。しかし中盤、大きな転機が訪れる。長谷さんの前に、ボーン・クロイドさんが現れるのだ。ボーンさんはアメリカと日本にルーツを持つ方で、関東で障害者就労支援施設を経営している。「自分もゲイであり、年をとった同性愛者のロールモデルに会ってみたかった」とやって来た。二人は強い絆で結ばれる。

ボーンさんといるときの長谷さんはとてもかわいい。ふた言目には「かっこええなあ」という。一緒に銭湯に行って背中を流してもらったときは、「誰かに触れてもらうなんてはじめてや」と、ちょっと恥ずかしそうな表情を浮かべていた。と思ったら何の前置きもなく、「ボーンさんも大阪来たらええのに」なんて大胆発言をしたりもする。もう、「好き」がだだ漏れだ。長谷さんの人生にそんな相手が、こんな幸せな瞬間が訪れて良かった、と思った。と同時に、これまでの93年間にはなかったんだ、とも。胸の真ん中が重くなった。

息子が生まれてから、私は「普通」なんて幻想だと思っている。日々、息子やさまざまなお子さんと触れ合うなかで、人の個性や特性はそんな枠に収まるものではないと知ったからだ。息つく間もなくお喋りをし続けている子も、阪急電車の車両名が全部言える子も、学校に1週間に1日しかいかない子も、いる。

「うちの子変わってるねん。男の子やのにピンクが好きなんよ」「女の子やのにかわいいキャラクターに興味がなくて。ちょっと変やねん」友人からそんな言葉を聞くと不安になる。それを聞いた子供は、自分が変なんだと思いはしないか。人と違うことに、引け目を感じないかと。そう言っている大人だって、親だって凹凸だらけだよと教えてあげたくなる。

「私ちょっとADHD気味かも……」なんて、今や日常会話だ。そもそも「普通」と「異常」という線引きなんて成立せず、ほとんどの人はその間にいるのではないか。にもかかわらず人はつい、「普通」と「異常」を分けてしまいがちだ。避けたり、攻撃する人もいる。怖いからだろうか、自分と違う存在が。もしかしたら、動物としての本能なんだろうか。

そう書いている自分も、無意識に「普通」と「異常」の区別をしていないとは言い切れない。それでも。せめて誰もが、好きな人に好きと言える世の中であって欲しい。息子にも、そんな世界を生きて欲しい。

ずっと考えていた。なぜ自分がこの映画のレビューを書きたいと思ったのか。知ってほしいと思ったからだ。長谷さんの孤独と今を。目に見えない「普通」の呪縛を。

映画の終盤、長谷さんはボーンさんから届いた返信をうれしそうに読み、もらった写真を壁に貼った。あの新聞の切り抜きの男性の近くに。

長谷さんの恋は、もう写真を眺めるだけではない。

生まれて94年目にして、好きな人と対話し、触れられる恋に出会ったのだ。

文/笹間 聖子

【この記事もおすすめ】