淡い光に映る家族の記憶:写真家・川内倫子さん「光の方へ」トークイベント

約1年半前、立ち寄った駅のホームで光に満ちた写真に目がとまりました。それは写真家・川内倫子さんの個展を知らせる1枚のポスター。思うようにいかない日々の中で、「こんな世界があるんだ」と感じさせる一筋の光でした。川内さんの写真に映る子どもは淡い光に照らされ、幻想的で心に深く響きます。

この光を見つけたとき、私は幼かった娘を思い出しました。子どもの無邪気な笑顔やおぼつかない足取り、猫の額ほどの公園で過ごした休日。子どもが歩き出そうとする姿をとらえた写真は、過去に見た淡い光と重なった気がしました。

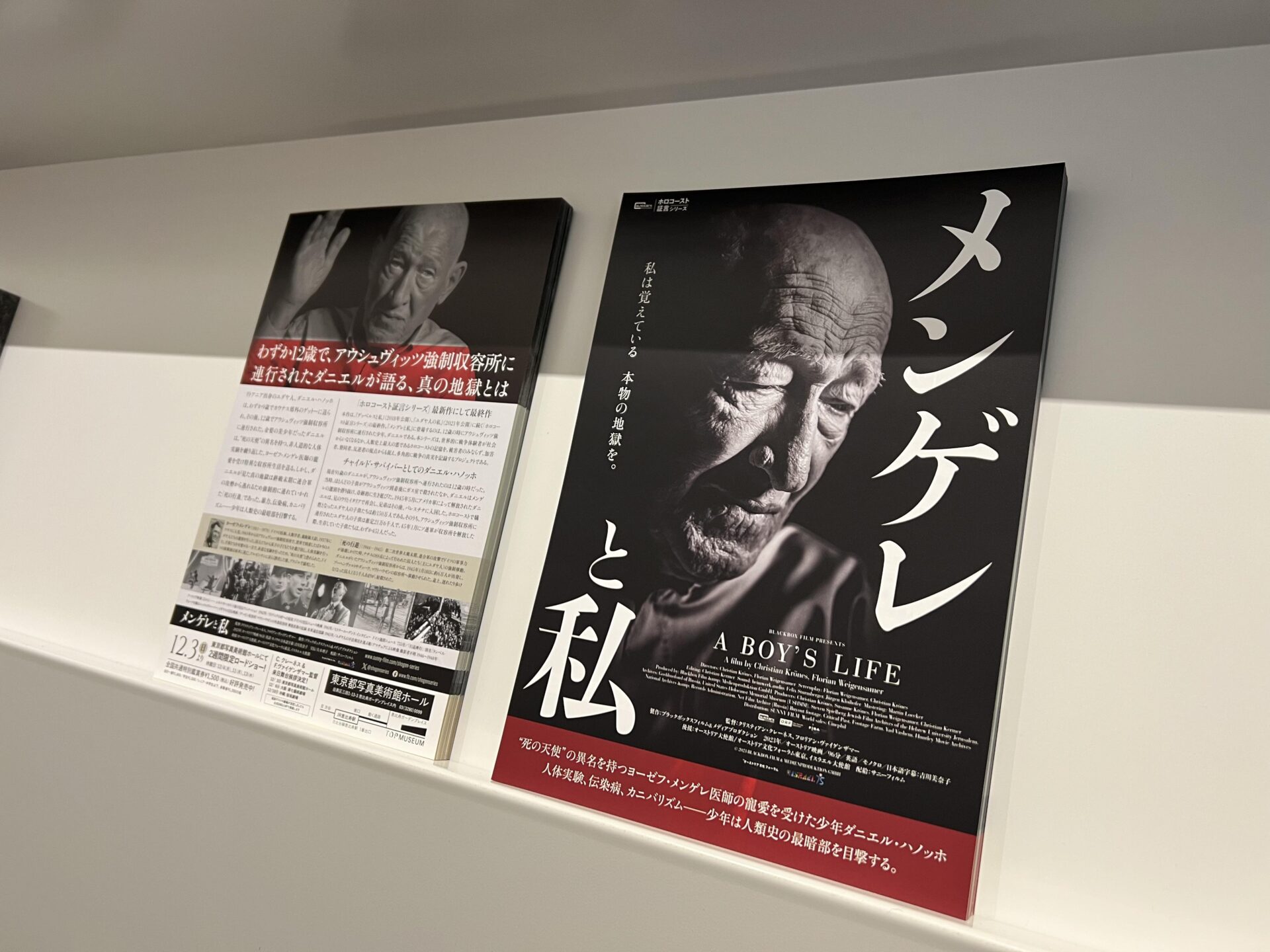

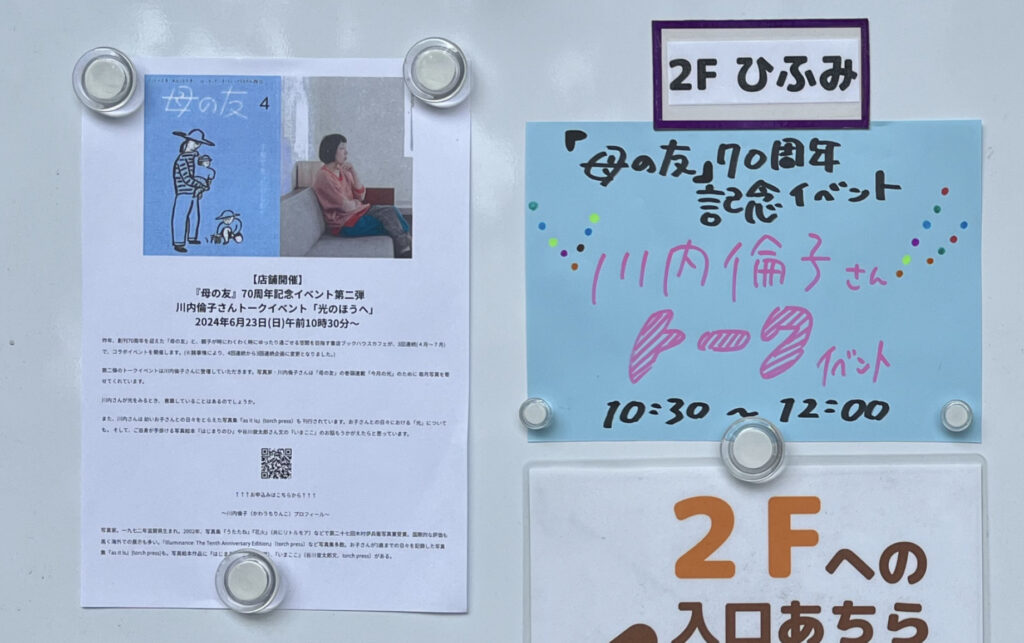

2024年6月、川内さんのトークイベントが東京・神保町のブックハウスカフェで開催されると知り、さっそく駆けつけました。川内さんが描く世界観に引き込まれた私は、直接話を聞きたいと思ったのです。和やかな雰囲気の中でトークイベントが始まりました。集まった人たちも同じように川内さんの写真が好きだと思うと、わくわくします。

川内さんが家族について語る間、自然と祖母との思い出が蘇りました。お正月に家族総出で初詣に行ったこと、元旦の昼に食べたお好み焼きとその行列待ち。お盆に焚いた火。祖母と一緒にお寺さんを訪ねると、ご住職の家族がいつも私にラムネをくれました。透明なビニールの中にラムネが5個。ついていくだけで「よく来たねえ」と優しく迎えられ、なぜか温かい気持ちになったことを覚えています。

祖母は戦後、多くの商売を切り盛りしてきた気丈な人でしたが、私には時折弱音を吐きました。90歳を過ぎた頃、「もう、死んでしまいたい。目も見えないし、よく耳も聞こえない。息子も私より若い人もみんな死んでしまった」と言います。私は祖母の言葉に胸が締め付けらる思いでした。「そんなことない」となぐさめましたが、その言葉は祖母に届いたのかわかりません。祖母は目を閉じたまま、一人横たわっていました。

川内さんの作品には、家族の日常や身近な風景が映し出されています。場所や時間が違っていても、これらの写真は見る人の記憶を呼び起こす力があるように感じました。2005年に制作された『Cui Cui』は祖父の死を含めた13年間の家族アルバムで、川内さんは、「祖父が亡くなるのが怖くて、死におびえながら撮っていた」と振り返ります。作品には、お正月の団らん、夏の花火、祖父が寝ていた和室など、見覚えのある景色が広がっていました。

川内さんが「次は祖父と会えないかもしれない」と感じながら作品を撮り続けたように、私も祖母の死を経験しました。祖母は92歳で肺炎を起こし、入院して1か月後に亡くなりました。その間、私は仕事の後に毎日病院に通いました。精神的にも体力的にも限界でしたが、夜8時半に着けば30分祖母のそばにいられることが心の支えでした。祖母が亡くなった後も病院通いが止められず、涙ぐむ日が続きます。祖父の死におびえていた川内さんの姿が、私自身と重なりました。

四十九日が近づいたある日、私は所用でバスに乗りました。すると祖母も一緒にバスに乗り込んだ気がしたのです。目には見えないけれど、確かにそばにいるように感じました。祖母は目の前から姿を消しましたが、ずっと私を見守ってくれていたと気づいたのです。

その後私も出産し、娘と一緒に祖母の七回忌を迎えました。親族が一同に会し、祖母の思い出話に花を咲かせます。祖母が亡くなった当初は四方ふさがりだった世界が、今はこんなにも光に満ちていると気づきます。生まれた子どもの命が私の身体を通じて、祖母とつながっていると感じた瞬間でした。

川内さんのお話は続きます。怒りや悲しみが撮影のモチベーションだった彼女は、出産を機に心境に変化が生まれました。生の輝きを収める使命感に目覚めた川内さんは、2020年に3年間の子育てを記録した写真集『as it is』を制作します。

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2024」で、川内さんはこれら二つの写真集を一つの作品にまとめて展示しました。祖父の死から娘の成長まで28年間、長い時間軸に生と死の循環を描きだしています。トークイベントで川内さんは、「こうやって、世界は成り立っている」と語ります。川内さんの言葉に私は励まされた気がしました。私が生きてきた世界もまた、同じく20数年を経て肯定されたと感じたからです。

「目に見えるものだけがすべてではない」と川内さんは言います。先日お寺さんに挨拶に行くと、ご住職の家族が私の娘にラムネをくれました。「また、もらったよ」娘はにっこり笑って、そのラムネを口にします。私は、甘くて優しい味だったと思いました。

文/石川 恵里紗

【この記事もおすすめ】