ヘラルボニーは人がすごい。アートもコンセプトもすごいが、とにかく「人」がすごい

ヘラルボニーは「異彩を、放て。」をミッションに掲げる福祉実験カンパニーだ。知的障害のある作家らとライセンス契約を結び、アートやアパレルをはじめとしたプロダクトを提供している。最近はディズニーやJAL、エポスカードとのコラボでも話題になった。代表の松田崇弥さんと文登さんは双子の兄弟で、彼らの兄・翔太さんに重度の知的障害を伴う自閉症があったことが起業のきっかけ。

障害のある作家たちのクリエイティブ性、事業内容や社会へのメッセージが注目されている企業だが、それを支えているのは約50名のメンバーだ。設立5年。彼/彼女らは、大好きな人を誰かに紹介するように作家について熱く語る。ヘラルボニーで働く理由を自分の言葉で語り、各々がありたい未来を思い描く。彼/彼女らの存在こそ、「異彩」なのではないか。ヘラルボニーの躍進は、メンバーのクリエイティビティと相関しているのではないか。

両代表ではなく、現場の人たちの話を聞きたいと取材を申し込んだ。急成長の波に揉まれながらも個と組織を育ててきた、岩手県の本社で活躍する3名が話をしてくれた。

聞き手/中村 昌弘

バリューは日常会話レベルで浸透している

──昨年の夏、日本橋三越でおこなわれたヘラルボニーさんのポップアップストアに伺いました。絵を見ていると、ヘラルボニーのスタッフさんが、作家さんの人柄や作風について “自分の推し” をすすめるように熱く語ってくれたのがとても印象的だったんです。

玉木:日本橋三越本店で開催されたイベントですね。

──とても感動して、絵を買わせていただきました。今日同行している編集の佐藤も、別の日に違うスタッフさんの接客を受けて、「こんなに楽しそうに自社の商品を語る人にはじめて会った」と感じたそうです。いまや毎日のように話題になるヘラルボニーさんですが、ひょっとして一番の強さは「中の人たち」なのかもしれない。どのような組織づくりをすれば、これほど ”自分の言葉” で語れる人たちばかりになるのか、聞いてみたいと思って岩手にやってきました。

玉木:嬉しいお話をありがとうございます。ありがたいことに三越さんをはじめ、最近ではJALさんなど大手企業とのコラボレーションも増えて、ヘラルボニーの名前は少しずつ知られてきました。でも実は、いろんな困難を乗り越えてきたなあと感じます。

──困難ですか?

玉木:ヘラルボニーは今年の7月に6期目を迎えた若い会社で、私は学生インターンからこの会社にジョインしています。スタートアップによくある話だと思うのですが、事業規模がどんどん拡大していくとメンバーも急速に増えていきます。それまでは直接口で伝えればよかったことも、30名を超えたあたりからはテキストでのやりとりが増え、少しずつ変化の波が大きくなってきました。

社内で統一した評価制度もまだ存在しなかったので、何を指標に行動すべきか個々の社員によって異なっていたことも、変化の波が大きくなった原因のひとつだと思います。社内で交わされるSlackのメッセージでも「このプロジェクトはどうやって進めればいいんだろう?」という、迷いをそのままぶつける会話も多い印象でした。

大田:メンバーが増えるにつれて、よくも悪くも役割が明確になっていきました。人数が少ないうちは目の前にある課題をひたすらこなしていくだけ。「誰がやるか?」「どうやるか?」を決める前に、手の空いている人が片っ端から取り掛かるイメージです。でも規模が大きくなると、組織が混乱しないように役割をもたせる必要があります。すべての組織に言えますが、それによってスピード感は多少なりとも落ちますよね。ヘラルボニーも例外ではありませんでした。

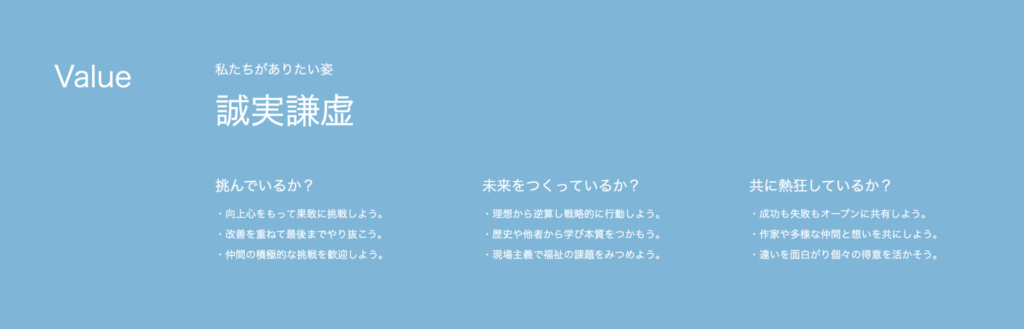

玉木:そこで検討されたのが「バリュー」の見直しです。メンバーが主体的に動こうとしたとき、何を指標に動けばいいのか。これまでもバリューはあったのですが、今一度、全員が大切にできる物差しをつくろうと。

──バリューの変更について社内ではどんな反応でしたか?

中山:元々掲げていた「作家ファースト。」や「自分が、主役だ。」などのバリューも好きだったので、あっ変えちゃうんだと少し寂しく思いました。ただ、バリューの変更は「新しく書き換える」というよりも、元々のバリューをフィロソフィーとして全員が心に残しつつ、新しく書き加えてアップデートするという形でした。変更に伴いメンバーにアンケートを取る風土もいいなとも思いました。

玉木:10年、30年、50年先も語られ続けるような、福祉業界を牽引するリーディングカンパニーを目指すためには、メンバーも含めみんなでバリューを決める必要があると思ったんです。「日々大事にしていることは何か?」「バリューに掲げたい言葉はあるか?」など、全員にアンケートを取ることからはじめました。

中山:ヘラルボニーは、両代表の兄翔太さんが重度の知的障害を伴う自閉症があったことがきっかけで設立されたので、彼らのビジョンが色濃く反映されています。なので、新しいバリューも代表の想いをトップダウンで降ろしてもいいんじゃないかと思います。でも、そこをあえてみんなで考えるという姿勢は、ヘラルボニーらしいと思いました。

──バリューの改定はスムーズに進みましたか?

玉木:いえ、最初はすぐに決まると思っていたのですが、半年ほどかかりました。メンバー全員が心の底から納得する言葉を紡ぐのは、想像以上に難しかったです。ヘラルボニーの目的は、障害のある人がありのままで生きられる社会へ変えていくこと。会社としてのスタンスは明確です。それに共感しているメンバーが集まっているので、アンケートの回答も似てくるかなと、当初は思っていました。

でもフタを開けてみると、アンケートには「自分たちがヘラルボニーを通じて社会にどう向き合うべきか」「目の前の仕事にどう取り組めばいいか」など、個々人の想いが具体的に書かれていました。1000字以上の長文を書いてくれた人もいます。それは担当者として嬉しい反面、一人ひとりが納得できるバリューに昇華しきれるか不安でもありました。

──最終的にはどのように言語化したのでしょうか?

玉木:両代表がヘラルボニーのありたい姿として「誠実謙虚」という言葉を掲げ、それを軸に言語化していきました。ですが、それをメンバーに伝えたときは「誠実謙虚はちょっと堅すぎないか。もっとクリエイティブな言葉がいいのでは?」という声もあったんです。ヘラルボニーはクリエイティブな事業を展開しているので、ちょっと合わないんじゃないかと。

その意見に対して両代表は「作家をはじめ多くの人に支えられて今のヘラルボニーがある。これからもっと成長していく今だからこそ、より誠実謙虚に向き合わなければいけない。だから『ありたい姿』にこの言葉を置きたい」という揺るぎない信念をもっていました。腹落ちしていなかったメンバーもその言葉で納得してくれたので、誠実謙虚という大きな幹ができました。そこから枝葉のように派生して「挑んでいるか?」「未来をつくっているか?」「共に熱狂しているか?」という3つのバリューが生まれました。

──バリュー改定後、社内の反応はいかがでしたか?

玉木:打ち合わせのとき「これは挑んでいないよね」や「未来をつくれていないよね」などの言葉が日常会話のように出てくるので、バリューが浸透している感覚はあります。

中山:身体に染みついている感じですね。たとえば「なぜこの企業とこのプロジェクトをやるんだっけ?」という問いが生まれたとき、「この事業は、利益は出るけどバリューに沿っていない。ヘラルボニーらしくないからお断りすべきかも」という会話が日常的に交わされます。

玉木:メンバー数が30名の段階でこの文化をつくれたので、今後メンバーが増えてもみんなの目線はブレにくいと思います。新しく入ったメンバーに「ここにうちの行動指針やバリューが書かれているから、読んでおいてください」と冊子を渡しても、なかなか深いレベルまで浸透しないと思うんです。バリューを文字として読んでそれで終わり。でも日常的に言葉としてバリューが出てくれば、知らないうちに自分の中に落とし込めます。そうすれば、今後ヘラルボニーが大きくなったとしても全員の目線は揃うはずです。

大田:ヘラルボニーは両代表のビジョンが明確な会社です。でも、入社に至ったバックボーンはメンバーごとに違うので、全員が両代表と同じ想いを持てるわけではありません。というより、その必要はないと思っています。

彼らの言葉を代弁するのではなく、個々人に違う想いがあっていい。たとえば「ヘラルボニーはこういう会社です」と説明するとき、両代表の言葉をなぞるのではなく、「なぜ、自分がヘラルボニーで働いているのか」と個人の想いを込めていいと思います。その根底にバリューがあれば会社としての想いはブレません。それぞれの口から発せられる “その人らしい言葉” こそが、ヘラルボニーのカルチャーをつくっています。

一人ひとりが「ヘラルボニーで働いている理由」を自分の言葉で話せる

──大田さんは両代表と昔から知り合いで、その縁もあって入社されたと聞きました。

大田:もともと両代表とは高校時代から顔見知りでした。彼らは岩手で私は宮城と、高校は別々だったのですが、どちらも卓球部だったので大会で何度か顔を合わせていたんです。文登さんとは同じ大学に進学し、共に卓球部に所属していたことで距離が近くなりました。大学を卒業してから、私は地元の国内・国際の物流企業へ入社して、その後は同じ業界のスタートアップ企業へ転職しました。

その会社を退職して次の進路を考えているときに、代表の崇弥さんから電話がかかってきたんです。「今LINEに資料を送ったから見て!」と言われ、PDFを開くと私の名前が書かれている組織図がありました。「また一緒にやろう!」と誘われて、ヘラルボニーに入社したという経緯です。

──全く違う畑からの転職だったんですね。

大田:畑違いすぎて、入社当初は「自分の経験を活かせない。価値を発揮できない」とずっと悩んでいました。前職のスタートアップ企業にいたときは、国際物流の経験者が私しかいなかったので自分の価値を発揮できていました。でもヘラルボニーでは今までの経験が全く活きません。私が最初に担った仕事はWebサイトの設計や宣伝文のライティングなど。全く経験がないので「俺に任せろ!」とは言えず、常に不安がつきまとう日々でした。私はもともと物流業界で起業も検討していたくらい、業界にどっぷり浸かっていた人間。正直に言うと「あのまま物流業界にいたら……」と、キャリアに執着をする日もありました。

──マインドが変わる転機があったのでしょうか?

大田:名古屋でポップアップストアを立ち上げたときが転機となりました。自分がヘラルボニーで働く理由が完全に腹落ちしたタイミングだったと思います。

私はそのストアの責任者を務めており、店頭に立っていたんです。そこにお客さまが近づいてきて、私の顔をじっと見つめこう言ってくれたんです。「実は私の子どもには障害があり、明るい将来が見えなかった。私が先立ったらこの子はどうなってしまうのだろうと不安に感じる。でもヘラルボニーという会社を知って未来に希望をもてた。ありがとう」と。一緒に来ていたご友人の方も「そうだったの?」というリアクションだったので、たぶん周りにも言えず、一人で抱え込んでいたんだと思います。

この言葉をかけてもらったときに、私たちがやっていることの社会的意義が改めてわかったんです。我々はこのような想いをもった人に希望を与える役目なんだと。それは同時に、自分自身がヘラルボニーにいる意味も見出してくれました。

──詳しく教えてもらっていいでしょうか。

大田:ヘラルボニーのメンバーの中には「障害がある家族がいる」という人も多くいます。そういうメンバーは自分が当事者なので、「障害のある人が隔たりなく共に暮らしやすい社会へ変えていく」というヘラルボニーの想いに、原体験から共感できるでしょう。一方、私は両代表の友人だったことが入社のきっかけです。つまり障害に関する当事者ではない。だから、自分がこの会社にいていいのだろうかという不安が常にありました。でも先ほどのお客さまの言葉で、当事者ではない自分にしかできないこともあると思ったんです。

ちょっと堅い話になりますが、内閣府の世論調査では「障害のある人に対して『障害』を理由とする差別や偏見が、世の中にあると思うか?」という質問に、「あると思う」と回答している人は88%を超えています。正直、私もヘラルボニーに関わっていなければ、88%の中に含まれていたでしょう。でも今は、ヘラルボニーを通じて原体験ができたことで、「あると思う」ではなく「変えていこう」と思えるんです。

「あると思う」と回答した人の大半は、障害に関する当事者ではないと思います。でも私のように、あとから体験がついてくれば心は変わる。それを体現できるのは当事者ではない私だからこそ。名古屋でお客さまの言葉をもらって心からそう思えたんです。入社当時は「今までの経験を活かして価値を提供しよう」と考えていましたが、今は「これから自分の価値をつくっていけばいい」と思えるようになりました。

──中山さんも大田さんと同じく「自分は障害に関する原体験がない。そんな自分が入社していいのだろうかと迷った」とnoteに書かれていましたよね。

中山:入社前までは障害に関する原体験がなく、無関心といってもいい状態でした。でも、そんな私だからこそ、かつての私と同じ「無関心な人」と「ヘラルボニー」とのタッチポイントをつくれると思っています。私がヘラルボニーで働く意味はそこかなと。仕事をする上でその想いは強くなっていきました。

中山:たとえば、今年の6月に岩手県の陸前高田市で「全国植樹祭」というイベントが開催され、そこで披露されるダンスの衣装をヘラルボニーが手掛けました。岩手県花巻市のるんびにい美術館に在籍する作家さん4名と陸前高田市在住の作家さん1名のアートを大きな布にプリントして、40人くらいの子どもたちと一緒に、その布を切り貼りして衣装をつくったんです。

全国植樹祭は天皇皇后両陛下も出席され、テレビでも大々的に報じられました。このイベントを通じて「障害のある人が隔たりなく共に暮らしやすい社会へ変えていく」という、ヘラルボニーの考えに触れていただいた方もいたのではないかと思います。まさに「原体験のない人」とのタッチポイントをつくれたかなと。それは同時に私がヘラルボニーで働く意味にもなりました。

──玉木さんはnoteに「かつては『みんなと同じようにできること、生きることが普通なんだ』と考えていたが、ヘラルボニーと出会って変わった」と書いていましたよね。

玉木:私は、人間は誰しも違和感をもって生きていると思っています。たとえば小学生時代の私は「整理整頓ができない」と通信簿で評価され、「できない」ことで先生や家族をがっかりさせてしまうことに苦しんでいました。それからは「できないことは恥ずかしいことだ」と思い込み、できないことを必死に隠すことで普通になろうとしたら、気づいたときには大人しい優等生になっていました。

でもヘラルボニーでインターンをしていたときに「みんなと同じである必要はない」と気づいたんです。涙が出るくらい悩んでいた通信簿の評価も、今振り返ると「整理整頓ができる」の項目に「もうすこし」と書いてあっただけ。

私のように「普通じゃない部分」は誰しもがもっていると思います。それを無理やり変えるのではなく、普通じゃない部分を受け入れる社会に変えていく。本気でそう思っているメンバーがたくさんいる。現に私自身が、そのような考えをもっているメンバーに救われました。そんなヘラルボニーの一員として働けてよかったと、心から思っています。

作家が「望むかどうか」を大切にする

──作家さんが描かれている場に立ち会うことはありますか?

中山:ヘラルボニー創業のきっかけとなった、岩手県の「るんびにい美術館」には車で40分くらいで行けるので、そこで創作活動をされている作家さんとは定期的にお会いしています。

大田:毎日お会いするのは難しいですが、できるだけ作家さんの元に足を運ぶようにしています。ヘラルボニーの事業を自分ごととして進めるためには、パートナーである作家さんがどんな人かを知っておいた方がいいので。改定前のバリューの一つ「作家ファースト。」という考えは今も変わっていません。

──印象的な作家さんはいますか?

中山:小林覚(さとる)さんが絵を描いている姿は印象に残っていますね。建前や忖度が一切なくてかっこいいなと。以前、覚さんにオリジナルアートを描いてもらったとき、「コーヒーを飲みたいから淹れてほしい」とずっと言っていて。コーヒーを渡すと、それを飲みながらひたすら絵を描いているんです。目の前のキャンパスは、覚さんらしい線と色で埋まっていく。そばで見ていて「あっ完成したのかな」と思ったら、すっと立ち上がってこちらを一度も振り向かずに立ち去る。「描き終わったから帰る」という感じでした。

そのときの覚さんは、コーヒーを飲みたいから飲む、絵を描きたいから描く、というように、ただただ純粋に目の前のことに向き合っていました。私だったら変に取り繕ったり、社交辞令的に周りに声を掛けたりしてしまいそう。でも覚さんには何の忖度も建前もない。自分がやるべきことに集中する。その姿がかっこいいなと思いました。

──ヘラルボニーさんのビジネスは、作家さんの絵をデジタルデータに保存して、そのデータを貸し出すといういわゆるIP(知的財産)ビジネスですよね。作家さんをどのように探して、どのようなプロセスで契約に至るのでしょうか?

玉木:創業時は、岩手県花巻市にある「るんびにい美術館」に在籍する異彩作家のみなさんと契約しました。その後は「この施設にこういう創作をしている人がいるよ」と施設からご紹介いただき、現在では約150名を超える作家さんと契約を結んでいます。

判断基準は作品性などの芸術的な観点だけではなく、作家さんとそのご家族がヘラルボニーとの契約を望んでいるかどうかも重視しています。作品を世に出したいという想いや、作家さんの望むことを丁寧にヒアリングして、契約を結ぶべきかどうかを決めています。あくまで作家ファースト。それは契約も同じです。本人が望んでいない契約は結びません。

なお、契約した作家の作品起用は、ヘラルボニーのアドバイザーであり、金沢21世紀美術館チーフ・キュレーターの黒澤浩美さんにキュレーションいただいています。

文登さんは「攻め」、崇弥さんは「守り」のプレースタイル?

──両代表に仕事の相談をすることはありますか?

玉木:昨年までは両代表と面談の場があり、定期的に相談していました。私の場合はインターン生として創業期から関わっていたこともあり、両代表とは入社時から距離が近かったです。

──入社してから変化はありましたか?

玉木:インターンのときよりも責任が大きい仕事を任されるようになりました。自分のミスによってプロジェクトが失敗に終わる可能性もあるので、インターンのときにはなかった大きなプレッシャーを感じていました。毎日いっぱいいっぱいで、両代表との面談時に号泣しながら「これ以上できません」と言ってしまうこともあったくらいです。後ろ向きなことは言いたくなかったのですが、そのときは一人で抱えきれませんでした。

でも両代表は、私が今まで社内でやってきたことを評価してくれて「今はすごく辛いかもしれないけど一緒に頑張ろう。上手くいくように最大限サポートする」と言ってくれました。今も人事異動のタイミングなどで面談があるので「今後どうしていきたいか」「こういうことに悩んでいる」などの相談をします。

──お二人の性格は似ているのでしょうか?

玉木:似ていると思いますが、意見の食い違いは結構あります。ただ、最終的にはお互い納得して結論を出すので、私たちが混乱することはありません。二人が言い合っているときは「今日もやっているな」という感じで静観しています(笑)。

大田:いくら激しく言い合っても、数分後には何事もなかったようにケロっとしています。全く引きずらないんですよ。それはメンバーに対しても同じですね。

たとえば、私が何かミスをしたときは当然ながら代表から指摘を受けます。内容によっては少し凹むこともある。でも、そのあとすぐに「昼メシに行こうぜ」と誘ってくるんです。それは私のケアをするという意図ではなく、純粋に「お腹が空いたから昼メシを食べに行こう」というランチの誘い。さっきは仕事について指摘したけど、その話が終わったら別に関係ないよねというスタンス。変に気をつかわず何事も引きずらない。この辺りは、いちメンバーとして仕事がしやすいと感じる点です。

大田:私は両代表と高校時代からの知り合いなので、彼らのことをよく知っています。二人の卓球のプレースタイルは全然違うんですよ。文登さんはスピード感のあるテンポで卓球台の前の方でボールをバチバチ相手に返します。一方、崇弥さんは一発のボールの速さはありつつ、少し台から離れて戦うスタイル。相手が打ってきたらとにかく拾ってラリーを続ける。二人は似ているところも多々ありますが、プレースタイルを考えると意外とタイプが違うのかもしれません(笑)。

──一般的には「企業のトップは一人がいい」という声もありますが、代表が二人いる点についてはどう思いますか?

大田:メリット・デメリットはあると思いますが、二人の場合は圧倒的にメリットが勝っていると思います。トップが二人いることで人を巻き込む力が二倍になっているからです。

たとえば、文登さんが岩手でイベントを開催しているときに、崇弥さんが東京で新しいプロジェクトを立ち上げる。さらに、それぞれがヘラルボニーのメンバーを巻き込んで事業を進める。代表が二人いるからこそ、物事が進むスピードが二倍以上になりますよね。同時多発的に様々な事業が進んでいきます。二人とも「大丈夫。最後はなんとかなるし、なんとかする」というタイプなので、いい意味で周りは巻き込まれていくんですよ。

玉木:両代表は本当に意思決定のスピードが速く、「これをやりたい」と決断したらすぐにメンバーを集めてプロジェクトを立ち上げます。ただ、代表だから逆らってはいけないといった雰囲気はなく、疑問に思ったことは伝えられる関係です。

中山:スピード感と言えば、今朝言っていたことが夕方に変わることもあります。まさに朝令暮改。でもそれに対してメンバーもフラットに意見が言えるのは、ヘラルボニーのいいところです。「そのやり方はヘラルボニーらしくありません」と意見を言ったとき、それがもっともだと思えば「たしかにそうだね」と意見を戻してくれます。朝令暮改をまた改めるという(笑)。

もちろん指示が変わるので大変なこともありますが、「ヘラルボニーは何を成し遂げたい会社なのか?」を、みんなが共通認識としてもっています。だから仮に指示が変わっても根底は同じ。納得感があるんですよ。「朝言っていることと変わっているけど、まぁたしかにその通りだよね」みたいな感じです。

「岩手と言えばヘラルボニー」をつくる

──今後、ご自身がヘラルボニーを通じてやりたいことを教えてください。

玉木:今のヘラルボニーは「絵画表現」を軸とする事業がメインですが、絵画表現以外の異彩の分野で活躍する人を増やしたいです。たとえば昨年、金沢21世紀美術館で「lab.5 ROUTINE RECORDS(ルーティンレコーズ)」という展示を開催しました。

ROUTINE RECORDSは、障害のある人の独特なルーティンを「音」として聴取し、それを音楽にするという福祉実験プロジェクトです。たとえば四六時中、袋ラーメンを触っている人から生まれる音。紐やロープが大好きで、学校にあるお気に入りのプラスチックのチェーンを揺らす音など。そのようなたくさんのルーティン音を組み合わせて、1つの楽曲にしたんです。(楽曲:Kan Sano – Pマママ [Official Music Video])

企画の発足時、両代表との面談で私が「どんな形でも良いので参加したい」と伝えたところ、次の週にはミーティングが組まれて、なんとプロジェクトのリーダーを任されることになりました。手を挙げたら何でも挑戦させてくれる会社であることに驚きとありがたさを感じつつ、完成までの道のりはやはり大変でしたね。

──特にどのあたりが大変でしたか?

玉木:ヘラルボニーが何をしたいか? を共有するのに少し時間がかかりました。ヘラルボニーは「障害のある人に対する社会の目線を変えていきたい」という強い想いがあります。だからまずは、そこにある展示や音楽が純粋に「かっこいい」と思ってもらえる空間をつくる必要がありました。そのあと「こんなにかっこいい音を創造しているのは障害のある人たちなんだ」と思ってもらう。それらの体験を通じて、障害のある人に対する認識をポジティブなものに変えたい。その設計や議論にたくさんの時間がかかりました。

美術館や協力いただいた施設、特別支援学校の方々に意図をお話しして、最終的には「ヘラルボニーさんがそれをやった方がいいと思うならやりましょう」と賛同していただきました。展示が終了したあとも、施設内で「この子はめちゃくちゃルーティナーだね!」という会話も生まれたそうです。

ご家族や先生方にも「ヘラルボニーさんが注目してくれた音の中には『そんなことしちゃダメだよ』と言わなきゃいけない音もある。でもそれがこんなに素晴らしい曲になった。普段はダメなこととして捉えているものが、違う形で世界に認知されたことで、私たちも新たな気づきがあった」と嬉しい言葉をいただきました。このイベントのように、絵画表現以外の異彩の分野でも、様々な人が社会と接点をもてるような事業を展開していきたいです。

──大田さんはどうでしょうか?

大田:緊急性は低いけど重要性が高いことに着手していきたいです。たとえば作家さんへの報酬の支払いや在庫管理をはじめとした、システムの自動化ですね。今後もメンバーは増えると思いますが、今いるメンバーで2倍3倍と成長していく体制が理想です。それを実現するために自動化は必須です。以前から必要性は感じていましたが、着手する余裕がありませんでした。ヘラルボニーはIPO(新規上場)を目指していることもあり、今後は売上や利益などの数字をよりシビアに見なくてはいけません。そのためにも業務の効率化に取り組むべきだと思っています。

あとは少し抽象的な話になりますが、会社に必要なことは、たとえ経験がなくても取り組んでいこうと思っています。ヘラルボニーに入社する前までは、今までの経験をもとに「自分のできることをやろう」という気持ちが強かったです。でもヘラルボニーに入ってからは、経験したことがないことの連続でした。「できるかできないか」という考えではなく、「どうやるか」の一択です。3年半で培ったそのマインドを大切に、会社に必要だと思うことはどんなことでもチャレンジしていきたいと思っています。

──中山さんはどうでしょうか?

中山:ヘラルボニーを岩手で愛されるブランドにしたいです。岩手といえば、宮沢賢治や石川啄木、あるいは冷麺やわんこそばなどが思い浮かぶと思うんですよ。それと同じように「岩手と言えばヘラルボニーだよね」と言われるブランドにしたい。そうすれば私たちの想いに共感してくれる人も増えると思います。個人的には、東京と岩手ではブランディングの方向性が違うと思っています。

東京支店ではディズニーさんやハイアットホテルさんをはじめとする、全国的にも有名な企業とコラボしています。有名なブランドの力をお借りして、ヘラルボニーの認知を広げるイメージですね。

一方、岩手本店では地元に愛されることを意識していきたいです。たとえば、先ほどの全国植樹祭のようなイベントに積極的に関わったり、地元のクラフトビールのメーカーさんやバスケットボールチームと一緒にコラボしたり。地元の方々と事業をおこなうことで地元に愛される会社になり、いつか「岩手と言えばヘラルボニー」と言われたいです。(了)

大田 雄之介(おおた・ゆうのすけ):写真右

岩手本社勤務。経営企画室コーポレートチーム在籍。コーポレートを統括。財務、経理、総務、法務、内部統制と業務領域は多岐に渡る。松田兄弟とは高校は違うが同級生。文登とは、同じ大学の卓球部に所属。その縁でヘラルボニーの前身であるMUKU発足段階(2016年)から事業に関わる。その後、国内・国際の物流系の企業を経て、2020年4月にヘラルボニーへ正式に入社。玉木穂香(たまき・ほのか):写真中央

岩手本社勤務。岩手事業部アートチーム在籍。約1年半のインターンを経て、2022年に新卒で入社。バリューを策定した中心人物の一人。これまでに金沢21世紀美術館の展示企画「lab.5 ROUTINE RECORDS」のプロジェクトマネージャーをはじめ、ヘラルボニー初となる選挙アクション「#CAREVOTE」などのディレクションを手掛ける。中山大地(なかやま・だいち):写真左

岩手本社勤務。岩手事業部在籍。大手ハウスメーカーでの営業職を経て、2022年2月にヘラルボニーへ入社。ヘラルボニーでは空間やまちを彩る空間装飾事業を担当。そのほか、前職で携わった公共事業での経験を活かし、PFIやコミュニティデザインなども包括。現在は新たに立ち上がった岩手事業部に在籍して、ヘラルボニーを地元に愛されるブランドにするため様々な挑戦をしている。HP:https://www.heralbony.jp/ (公式HP)

HP:https://store.heralbony.jp/(オンラインストア)